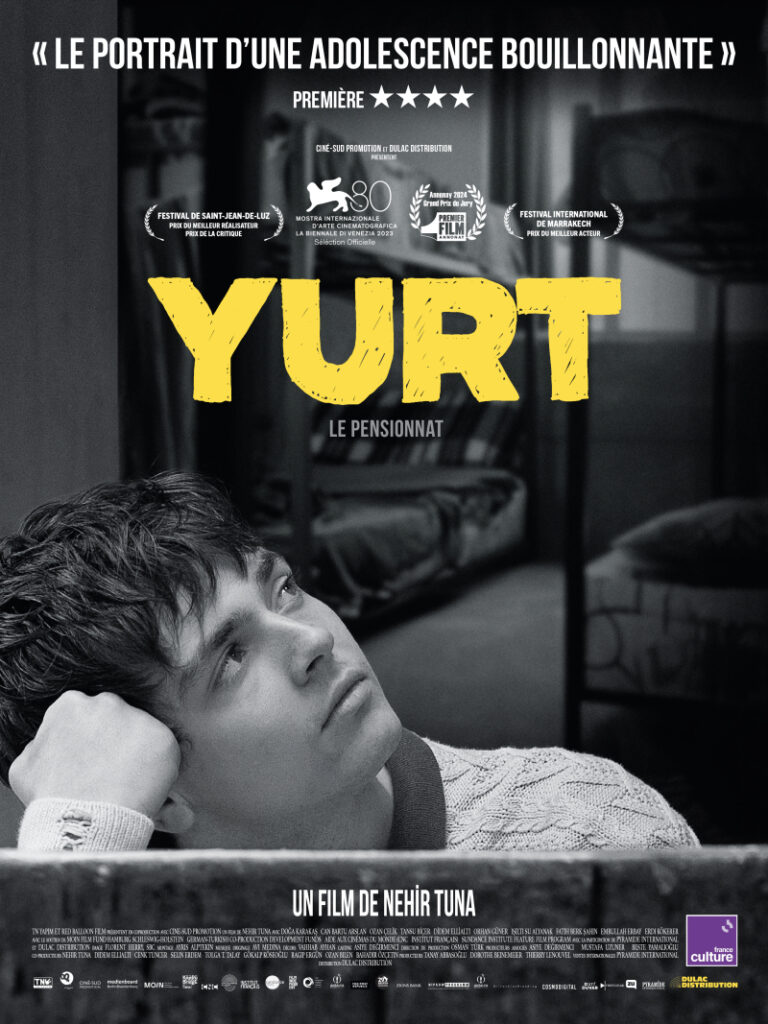

Premier long-métrage de Nehir Tuna, Yurt est le récit d’apprentissage d’un adolescent scolarisé dans une école laïque le jour et pensionnaire d’une résidence religieuse la nuit. Cette fiction turque évoque la fin des années 90 dans le pays, période de tension entre désir d’Occident et revendication de l’Islam.

L’une des premières scènes du film s’ouvre sur une classe remplie d’adolescents en uniforme. C’est une leçon d’anglais et le microphone répète des phrases clichées et vides de sens. Ahmet (Doğa Karakaş) arbore un visage poupon et rêveur. Le choix du noir et blanc participe d’une esthétique nineties, quelque part entre un film indépendant européen et une imagerie musicale britannique. Jusqu’ici, le spectateur s’attend à suivre les péripéties d’un jeune garçon en proie aux émois de son âge. Mais les yeux bleus regardent par la fenêtre. Ahmet se détache de tous ceux qui se tiennent sages, ancrés dans un décor qui sied à leur posture et leur diction. Il déborde déjà presque du cadre, sa place est peut-être ailleurs. Pour cause, dès que la journée se termine, le garçon file en catimini, demande au bus de le déposer devant une maison, puis, s’échappe vers un autre bâtiment : un dortoir où on enseigne l’islam. Il est en retard, retire ses mocassins et s’affaire à rejoindre les autres garçons pour la prière. Derrière les barreaux, la résidence religieuse évoque déjà le secret et l’ostracisme.

Entrer dans le sérail

Un homme bon est d’abord un enfant sage. C’est le chemin que semble envisager Ahmet. Il suit ses camarades sans broncher, s’adapte, ne s’oppose pas aux brimades de ceux qui, tantôt l’empêchent de manger tantôt lui volent ses chaussures. Il s’essouffle mais il tient parce qu’il veut « entrer dans le cercle ».

Cet espace est celui de la communauté musulmane, incarnée dans le dortoir par un petit groupe de garçons dévoués. Ils sont dociles et se ressemblent, au risque de subir quelques sévices. Mais ce schéma n’est peut-être pas celui de son père (Tansu Aslan). Fraîchement converti, il veut appartenir à la communauté religieuse tandis que la chronologie s’inverse : c’est parce qu’il fait partie du groupe qu’il devient sage et non l’inverse. L’intrigue passe sous silence le passé de cet homme en quête de rédemption. Dès lors, la religion impose des règles et des codes qui biaisent profondément la nature humaine. Pour être accepté et respecté, il faut jouer l’homme vertueux et ne pas sortir du rang. Pour espérer le salut, il faut porter un masque, devenir un homme parmi les hommes. Mais l’adolescence est le lieu de la distinction. Et derrière le rideau de cette comédie, la violence et l’hypocrisie règnent. Cà et là, le film laisse échapper les dérives : un maître qui opère à coups de ceinture, un père qui monnaie sa foi en rénovations et aménagements, des petits marchés entre les garçons. Qu’en est-il de l’apprentissage de l’adolescent ? Ce cercle dont il veut faire partie est littéralement celui des garçons qui font la prière. Filmés en plongée, ils sont néanmoins regardés de biais. On les surveille d’en haut, depuis les yeux de l’au-delà, mais on les regarde sur le côté, comme si l’on fléchissait déjà, affaibli par le poids des contraintes et de la vérité qui vacille.

https://zone-critique.com/critiques/remi-brague-une-religion-dexcentres/

De l’autre côté, il y a l’école laïque et ses valeurs républicaines. Là-bas, les enfants sont filmés de face, caméra à hauteur d’homme. Des chants rappellent la gloire de Mustafa Kemal Atatürk, président turc de 1923 à 1938, celui qui a fondé la République. C’est le lieu de l’égalité et de la liberté. Ici chacun aspire à être lui-même, non pas promis à une fin heureuse mais simplement à un avenir équitable et juste. Néanmoins, le héros n’y trouvera pas sa place non plus. La mascarade est trop belle, les cheveux trop lisses, les dents trop blanches. Les mondes que l’on propose à Ahmet sont contaminés par l’hypocrisie de valeurs brandies mais bafouées. Ce sont des mondes dans lesquels il ne faut pas trouver sa place mais la voler. Lorsque les garçons s’agenouillent sur la moquette ou se retournent la nuit sur leurs matelas branlants, ce n’est pas confortable mais ils doivent faire avec.

Désirs et désordres

On regarde ces visages ébahis qui accèdent enfin à la bassesse de leurs instincts

La puissance du collectif accompagne aussi le poids de la culture. Elle est historique et familiale. Nous ressentons cette pesanteur à mesure que le jeune homme explore les vicissitudes de l’adolescence. Faut-il être un bon citoyen ou un bon musulman ? Faut-il être un fils modèle ou un adolescent intégré ? Aucune réponse n’est envisageable tant l’apprentissage individuel s’opère toujours en terre aride. Les scènes se déroulent essentiellement en intérieur, entre les murs d’univers clos et étouffants. Sa rencontre avec un autre camarade, Hakan (Can Bartu Aslan), va le conduire en dehors de cet espace. Lui a l’air en accord avec lui-même, sorte d’accomplissement de la quête personnelle. Il vit dans la résidence façon maître du royaume, sinon petit soldat au service d’un ordre dont il connaît les rouages. Il ouvre la voie à Ahmet, lui montre que pour être bon, il faut déjouer les règles. C’est le personnage qui apporte la nuance dans cette contradiction un peu trop manichéenne. Le contre-point d’un récit qui aurait manqué de relief s’il nous proposait une critique binaire de l’ancien et du moderne. Pour intégrer le groupe, il faut y accéder par une porte dérobée. Une séquence où les pensionnaires regardent la télévision prouve que l’égalité peut s’obtenir dans le vrai et non dans le simulacre. Ils ne sont plus filmés depuis l’au-delà mais en plan tatami, remplacé ici par un tapis d’orient. On regarde ces visages ébahis qui accèdent enfin à la bassesse de leurs instincts. Bassesse qui, pourtant, est belle puisqu’il elle est la seule vérité. Loin des versets qu’ils récitent, ils s’exaltent devant une série à l’eau de rose. Les adolescents, réduits à leur nature, sont alors considérés à leur juste valeur, les uns avec les autres. Les rivalités s’estompent, les hormones s’éveillent et les visages apparaissent dans leur singularité, regardés pour ce qu’ils sont.

Ahmet va progressivement accepter ses passions. Epris d’une jeune collégienne, il avalera sa photo lorsque le maître du dortoir tentera de la lui confisquer. L’amour d’Ahmet est viscéral. Au-delà des conventions, le désir est organique. Le film va laisser place au sensuel à mesure que le personnage s’accepte tel qu’il est. Une statue grecque occupe quelques plans de rêves nocturnes. Les mains du jeune homme caressent le marbre et laissent échapper les premiers symptômes d’érotisme : un bas ventre humide filmé comme un secret. Puis des images de l’amourette en plein cours de sport, le corps comme autant de surimpressions au ralenti, rappelant les athlètes des J.O filmés par Leni Riefenstahl en 1936. L’éveil des corps contamine l’image pendant que l’intrigue s’assombrit. Le motif des flammes ne cesse d’accompagner Ahmet. Il les regarde, attise un feu, approche sa main. Puis le fouet, les claques, tout un monde qui met le corps en péril. Ce sera pourtant salutaire car, bientôt, les deux garçons décident de s’enfuir. Cette dernière – et unique – aventure s’annonce radieuse et estivale. Un vent de liberté souffle et l’image laisse place à la couleur, un manque de finesse esthétique qui accompagnera néanmoins une énième question, celle de la classe sociale qui sépare les deux amis. Rapidement, l’escapade s’achève et Ahmet retourne auprès des siens. Affirmant le choix du cinéaste de ne condamner ni la séculariténi la religion, mais le poids de la famille dans l’émancipation d’un jeune adolescent.

- Yurt, un film réalisé par Nehir Tuna, avec Doğa Karakaş, Can Bartu Aslan. En salles le 03 avril.

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.