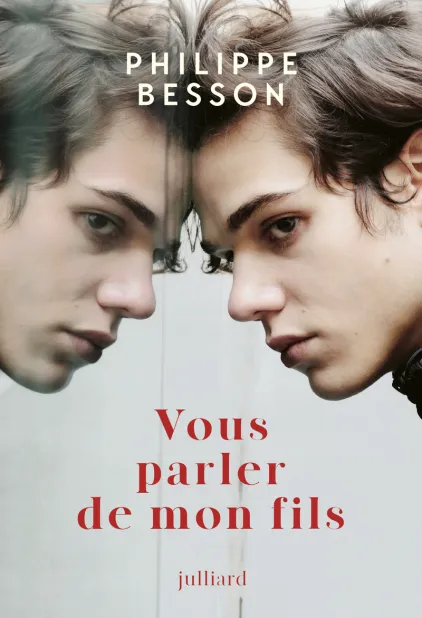

Dans un collège de Saint-Nazaire, deux adolescents poussent un de leurs camarades, Hugo, au suicide. Vous parlez de mon fils, le nouveau roman de Philippe Besson, est l’histoire de sa descente aux enfers racontée par la voix de son père. Sans pathos et sans moralisme, l’écrivain charentais s’attache à nous décrire les conséquences du harcèlement scolaire sur le quotidien d’une famille ordinaire. En résulte un texte très émouvant qui dépeint en creux le récit glaçant d’une mise à mort.

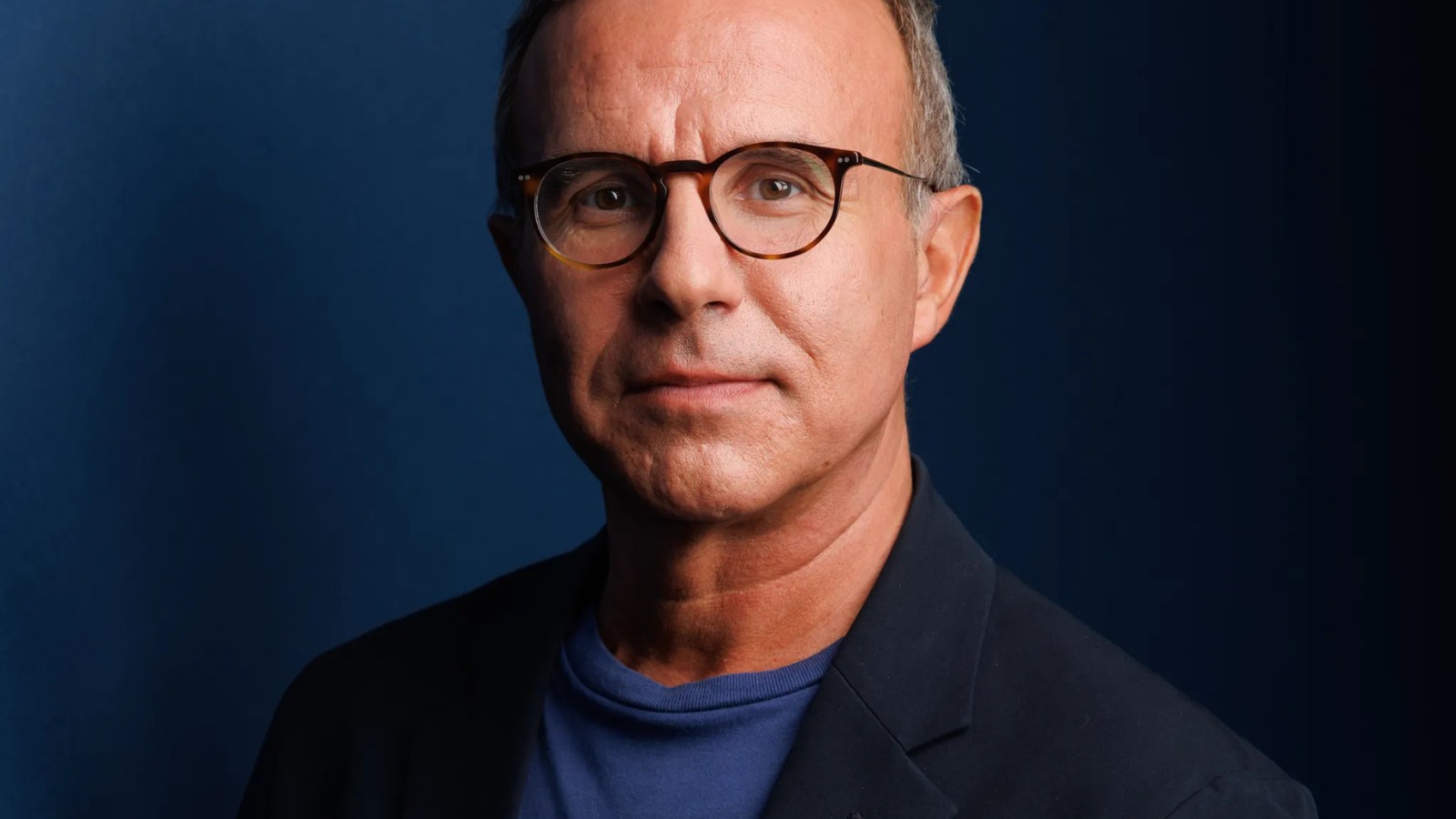

Comment raconter le harcèlement scolaire ? Comment en faire le sujet d’un roman sans tomber dans l’apitoiement et la leçon de morale ? Philippe Besson parvient à éviter ces deux écueils en faisant du père d’Hugo, Vincent, le narrateur de l’histoire. Il nous donne accès à un point de vue singulier, la voix du père. Une voix que l’on entend rarement, même dans les médias.

Vincent est un père de notre époque, un type ordinaire, qui travaille sur les chantiers navals de Saint-Nazaire. Dans son monologue écrit sous la forme d’une confession, il avoue n’avoir pas tout à fait compris ce qui se passait, peut-être même a-t-il préféré le déni. Il le reconnait, c’est sa femme Juliette qui a agi la première. Un jour, elle s’est postée devant le collège pendant la récréation, sans se faire voir. Il lui a fallu moins de cinq minutes pour « voir un truc » comme elle dit. Deux garçons en train de malmener leur fils. Quand Juliette raconte à son mari ce qu’elle a vu, il lui répond que « c’était sûrement pour rigoler » avant d’ajouter que « les gamins, ils sont comme ça. Surtout à cet âge-là ». Le père minimise l’événement, un peu par incompréhension, un peu pour se rassurer. Le texte ne le condamne pas. Au contraire, il représente avec beaucoup d’humanisme les ambivalences dans lesquelles chacun est pris.

Le père d’Hugo le reconnaitra plus tard, il n’a pas une personnalité combative et entreprenante : « Juliette prétend que je dois aller contre ma nature » dit-il « que c’est pour la bonne cause, que ça dépasse largement “ma petite personne”, qu’on s’en fout de mon confort personnel, et de mon besoin de tranquillité. Alors le fossé se creuse ». C’est aussi une des singularités de ce roman. Il donne à voir les effets du harcèlement scolaire sur la cellule familiale, et en particulier sur le couple.

Ce n’est pas seulement ce qui se passe dans le secret de la cour de récréation, c’est aussi le système qui protège les agresseurs.

Les parents, qui cherchent pourtant à faire front uni pour rassurer leur enfant, se retrouvent confronter à des divergences morales. Juliette veut immédiatement agir. Elle fait un scandale dans le collège pour rencontrer le principal. Elle cherche à tout prix à parler à son fils, quitte à le brusquer pour qu’il avoue ce qu’il vit. De son côté, son mari préférerait ne pas faire de vagues. Il aimerait qu’une simple discussion avec son fils permette de changer les choses.

Il lui explique qu’être plus doux et plus sensible que les autres garçons est une chance. Puis, sans le vouloir, il atteint le point douloureux. Lorsqu’au détour d’une conversation, son fils lui demande si ça le « ferait chier » qu’il soit homo, il répond que non, mais qu’il préférerait qu’il ne le soit pas, « mais pas parce que j’ai un problème avec ça, hein » ajoute-t-il, « non, parce que la vie est plus dure pour eux. Tu en es la preuve ».

Philippe Besson ne raconte pas n’importe quelle histoire de harcèlement. Il décrit un cas particulier, celui de l’adolescent « efféminé » victime des moqueries et des insultes de ses camarades à cause de son orientation sexuelle supposée. Cette histoire, c’est en partie la sienne. À une différence près, lorsqu’il était collégien lui-même, on ne parlait pas encore de « harcèlement ». On n’en parlait pas du tout. Avec ce roman, il montre que même si les mentalités ont changé, le fond du problème persiste.

L’impunité des agresseurs

La forme romanesque permet à Philippe Besson de montrer ce qu’on ne voit pas habituellement. Ce n’est pas seulement ce qui se passe dans le secret de la cour de récréation, c’est aussi le système qui protège les agresseurs. D’abord l’institution qui se décharge de sa responsabilité. La tirade du principal lorsqu’il daigne enfin recevoir Vincent et Juliette en est le parfait exemple : « Le harcèlement, madame, répond à une définition précise, renvoie à des éléments précis. Il faut que les faits reprochés constituent réellement des insultes, des menaces, que le rapport de force soit caractérisé, que les agissements soient répétés, inscrits dans la durée, concertés, il faut qu’ils relèvent de la vie scolaire, ce qui se passe en dehors, moi je n’en suis pas comptable ». Mais le déni du principal ne pose pas uniquement un problème moral. Il rend évident le fait que, même au plus haut niveau, personne ne veut être en contact avec le bouc émissaire –comme s’il pouvait transmettre sa malédiction aux autres. Jusque dans l’intimité des familles, on se range du côté des agresseurs.

Un adolescent a été tué, avec la complicité de toute la communauté.

Lorsque Vincent et Juliette rencontrent les parents de Rayan et Mathis, les deux instigateurs des brimades, le père de Mathis conclut qu’il s’agit de simples « disputes entre mômes » tandis que la mère de Rayan affirme que son fils est « incapable de faire du mal à une mouche ». Comme le reconnait le père d’Hugo, dans les propos de ces parents « il y avait surtout de l’amour, la seule excuse qui tenait : oui, ils les aimaient leurs gamins, ils les croyaient sans restriction, sans douter d’eux ». La rencontre avec le principal et les parents, au lieu de calmer le jeu, ne fera qu’amplifier la cruauté de Mathis et Rayan à l’égard d’Hugo. Non seulement ils ne reçoivent aucune sanction, mais ils se sentent désormais autorisés à le harceler, avec la complicité passive des autres adolescents.

Une mise à mort collective

Comme Rayan et Mathis, les autres collégiens ne réalisent pas la portée des insultes et des humiliations. Pour eux, « c’était pour rigoler ». Derrière cette excuse, on devine un climat de crainte et de peur. Personne n’ose rien dire pour ne pas devenir à son tour le bouc émissaire. Le roman représente ainsi des adolescents en danger, ou constamment susceptibles de l’être. À l’instar du père d’Hugo, ce n’est qu’au moment de la marche blanche que l’on réalise ce dont il est véritablement question, « une marche funèbre ». Pour les habitants de la ville, c’est « l’occasion d’un adieu à un enfant ». Un adolescent a été tué, avec la complicité de toute la communauté. La dernière partie du roman excelle à révéler la dimension collective du harcèlement. Ce dernier ne concerne pas uniquement les adolescents dans la cour de récréation. Alors, avec un pragmatisme presque tragique, les parents d’Hugo espèrent que la justice « établisse que la mort de leur fils est un crime ». Et s’ils échouent, il faudra bien continuer à vivre. Vincent l’admet avec une grande lucidité, avec le temps la douleur s’atténuera et ils penseront fatalement moins souvent à Hugo. C’est ce genre de vérités tragiques que Philippe Besson parvient à retranscrire avec beaucoup d’émotion et de simplicité.

- Vous parlez de mon fils, Philippe Besson, Éditions Julliard, janvier 2025.

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.