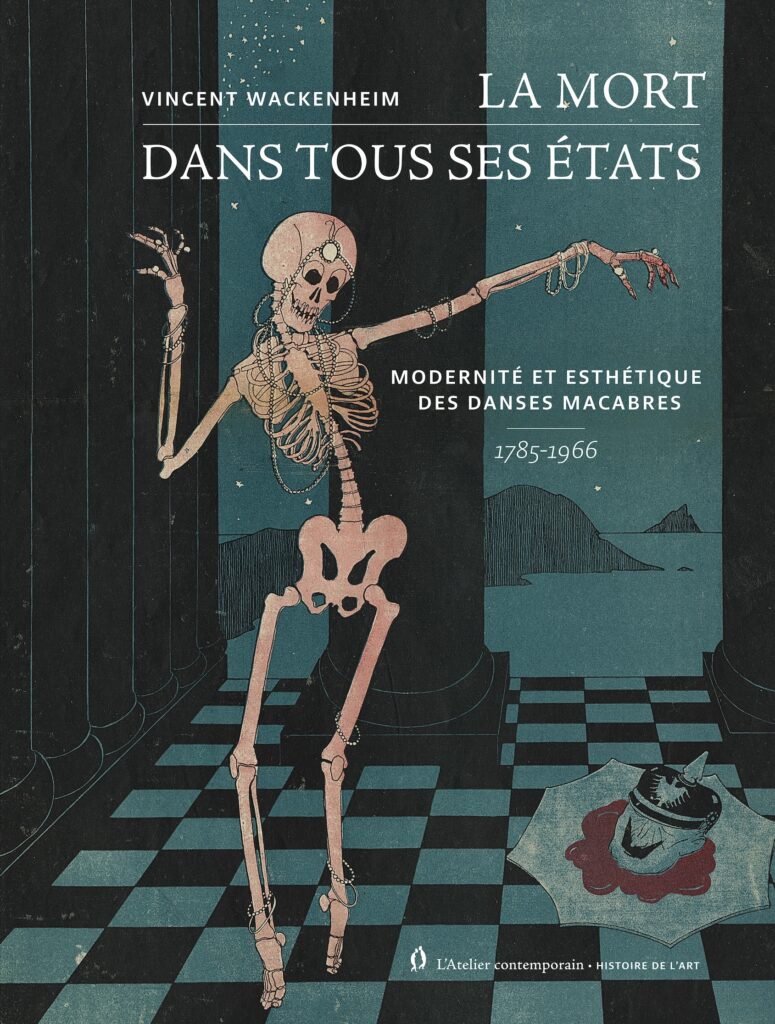

La Mort dans tous ses états. Modernité et esthétique des danses macabres (1785-1966) est la chronologie complète de cet art en 1 000 pages, 104 Danses macabres modernes et 13 focus thématiques. Cet essai d’histoire de l’art nous plonge dans l’univers des Danses macabres, la représentation d’une farandole de couples, composés d’un mort et d’un vivant, de tout rang social confondu.

O Pauvres pécheurs, ayez grande remembrance

Que vous mourrez bientôt,

n’en ayez aucun doute.

Et vous faites souvent le bal,

et menez folle danse !

Avertissement ! Pour guider les paroissiens sur le droit chemin, ces mots accompagnaient la Danse macabre de l’église de Bar-sur-Loup, de la fin du XVe siècle. Cet essai d’histoire de l’art nous plonge dans l’univers des Danses macabres, la représentation d’une farandole de couples, composés chacun d’un mort et d’un vivant, de tout rang social confondu.

Comment on danse ?

La « Danse macabre » reste une expression très évocatrice, la preuve, elle s’énumère à profusion dans les titres de polars, en raison de sa réputation sinistre certifiée. Pourtant, les policiers n’y entament pas la valse. C’est le cas de Danse Macabre de Stephen King, un simple recueil de nouvelles d’horreur.

Après la rédaction en 2021 de « Ça manque de sang dans les encriers » Mémoires 1895-1981 de Marcel Sauvage, l’auteur Vincent Wackenheim se plonge une nouvelle fois dans un ardu travail de bibliothécaire. Assommant ses concurrents de table, l’ouvrage de 3,8 kg prépare ses lecteurs à voyager à travers les époques. La Mort dans tous ses états sillonne les fresques du cimetière des Saints-Innocents à Paris (1424) et de Bâle (1440), jusqu’à la création des trains et de la bicyclette.

Vincent Wackenheim nous explique l’apparition des premières Danses macabres, remontant au XIVe siècle. Il s’agissait alors de réels spectacles de rue devant les parvis d’églises. Ce n’est qu’un siècle plus tard que les Danses des Morts sont tracées sur bois. Holbein le Jeune codifie notamment ces danses en leur donnant une forme universelle : on peint des couples dansants, le mort entraînant les pas du vivant dans un dernier quadrille. Plus ou moins décharné et squelettique, le trépassé ne fait pas la distinction entre un vivant seigneur ou paysan ; de la plus haute strate sociale au dernier des vagabonds, chacun valse dans la Danse des Morts. De cette fresque linéaire de personnages, on distingue la danse de sabbat, qui, aux premières lueurs du jour couplées du chant du coq, fait fuir les morts dans leurs tombes.

D’où vient la mort ?

La mort est partout ! Le Moyen Âge n’est pas pour rien associé à cette angoissante période de peste et d’épidémies. L’Église en est remplie: comment dans ces conditions respecter les rites funéraires et prêcher la bonne parole ? Des villages entiers sont exterminés, les mariages et les baptêmes sont compromis, les biens sont laissés à l’abandon, et les notaires incapables de les redistribuer aux héritiers. Afin de tester ses fidèles, le clergé en profite pour réaffirmer le Jugement dernier, avec la pesée des âmes. Les fresques des Danses macabres et leur mise en garde envahissent alors l’espace public. Dans les mémoires collectives, réapparaissent les farandoles squelettiques, le symbole de l’égalité devant la mort, comme le dit l’historienne Jaqueline Brossolet : « la mort envahit l’art et la littérature et sa présence devient familière. »

Prenant le pas sur le Moyen Âge, la Renaissance fait tomber en désuétude la pratique des Danses macabres. Dans les pays alémaniques, la Réforme bat son plein : le protestantisme transforme cet art. Des personnages féminins s’ajoutent, parmi les vivants, d’autres disparaissent, comme le Pape. En réponse, la Contre-Réforme des catholiques, au XVIe siècle, fait détruire les jubés dans les églises, cloison qui séparait le chœur de messe du public. On souhaite plus de proximité avec le peuple, les catholiques font ainsi remonter leur cote de popularité. Tous ces changements repoussent les moyenâgeuses Danses macabres dans l’oubli. Jusqu’au XVIIIe siècle, les vanités, représentation plus subtile de l’omniprésence de la mort, sont préférées aux danses effrayantes.

Comment se modernise la mort ?

Nos Danses macabres, ce que Charles Nisard appelle « les plus anciens livres du monde, après la Bible », n’apparaissent plus que dans de poussiéreux almanachs. Cependant, durant la première révolution industrielle, cet art se modernise, rayonne de nouveau sur d’anciens thèmes religieux ou sociaux de l’époque.

“En France, les fresques sont sociétales, leur forme codifiée s’utilise pour véhiculer des messages politiques.”

Si au moins 50 % des Danses macabres répertoriées sont allemandes, certains comme Kaul Bahr, se sont demandés si cela ne venait pas de leur nature profondément philosophique. En France, les fresques sont sociétales, leur forme codifiée s’utilise pour véhiculer des messages politiques. À savoir, la France est un des pays qui se déchristianise le plus vite en Europe, aboutissant à la loi de 1905 sur la laïcité. Une bonne partie des Danses macabres viennent encore de Belgique, de Suisse et du nord de l’Italie, et deux seulement des États-Unis. À se demander si la société américaine de la fin du XIXe siècle est trop nouvelle pour s’encombrer d’anciennes pratiques d’un autre continent.

https://zone-critique.com/critiques/lapocalypse-selon-thibaut-huchard

La fascination de Vincent Wackenheim pour cet art vient de sa pérennité étonnante, puisque sa pratique a été réinvestie d’artiste en artiste à travers les siècles sans, jamais tout à fait disparaître. Les Danses macabres utilisent par ailleurs la technologie de leur temps — technique d’impression comme la lithographie, permettant d’être tirées à grand nombre d’exemplaires. De nos jours, la commercialisation des Danses macabres se poursuit. Il y a deux ans, une danse anglaise a été imprimée ; la plus récente recensée dans cet ouvrage.

La collection de toutes ces danses découle également du fait de la rareté de certaines, de leur état de poussière dans les albums de bibliothèques. Les sortir de chez les collectionneurs pour victorieusement les toucher du doigt en fait des objets d’enquêtes.

Petite trouvaille de la fin du XIXe siècle : une compagnie d’assurance-vie construit sa publicité autour d’une Danse macabre. Le journal tente de nous fidéliser :

« — Cependant tu es toujours aussi convaincu de la haute moralité d’une assurance sur la vie ? Tu partages toujours cette opinion qu’un honnête homme ne saurait faire courir aux siens les risques de la misère, lorsqu’il peut si facilement les y soustraire ? »

Tous les risques de mourir sont pointés du doigt par planche et le souvenir du trépas est si vivace dans la vision populaire, qu’il est tout naturellement bien-fondé de s’assurer. Quel bon père de famille !

“Enfin, la mort se mêle à la vie quotidienne contemporaine, arborant les traits d’un patineur, d’un alpiniste, d’un randonneur…”

Début XXe siècle, le baron Joseph Vitta commande une série de planches macabres. Réunies sous le titre Elle, la mort, le peintre chic de la capitale Albert Besnard, réalise à l’eau-forte une Faucheuse caressante, discrète, avertissant de sa présence, loin de l’implacable fossoyeuse d’Holbein.

Enfin, la mort se mêle à la vie quotidienne contemporaine, arborant les traits d’un patineur, d’un alpiniste, d’un randonneur… Ajoutons la banalisation des moyens de transports : la bicyclette, le chemin de fer, l’automobile, dont notre squelette s’affirme pilote !

Où trouver l’inspiration ?

« Battre le mal par le mal. » Le thème de la mort n’est pas inconnu de l’auteur. Vincent Wackeneim nous racontait dans Touché greffé, paru aux mêmes éditions en janvier 2025, son opération de transplantation de foie, avec un taux de 20 % de mortalité. L’auteur retrace sa survie, grâce à la médecine moderne. Le corps est fragile devant la mort, la chirurgie peut retarder l’échéance et la valse funèbre attendra.

Par ailleurs, Auguste Wackenheim, le père de l’auteur, enseignant la médecine, avait en son temps réalisé une Danse macabre alsacienne. À Strasbourg, les sorties en ville consistaient en la visite de cabinets d’estampes, d’antiquaires, et d’ateliers d’artistes. Achevée à la winstub, sorte de taverne typiquement alsacienne, c’est aussi la ville où se produit le peintre macabre Joseph Kaspar Sattler, dont Vincent commente l’œuvre dans Joseph Kasper Sattler ou la tentation de l’os, paru en 2016. Et si la pérennité de ces images étonne encore, l’historien d’art Louis Dimier nous résume :

« Rien ne fut si populaire en Europe, et rien n’a piqué davantage la curiosité des modernes : si bien qu’à qui entreprend de parler de l’idée de la mort dans l’art chrétien, la Danse Macabre vient d’abord à la pensée. »

- Vincent Wackenheim, La Mort dans tous ses états. Modernité et esthétique des danses macabres. (1785-1966), L’Atelier contemporain, 2025.

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.