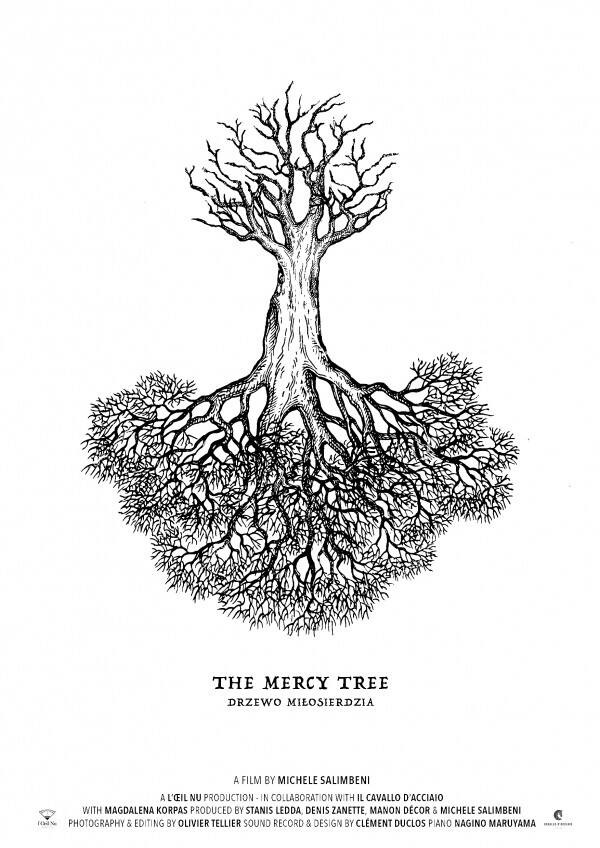

Produit et construit avec le collectif L’œil Nu, Michele Salimbeni sort son troisième long-métrage, The Mercy Tree : une longue fugue bachienne.

Le spectateur observe le huis clos des pensées et du quotidien d’une femme vivant seule à la campagne. Un quotidien monacal qui bascule dans l’apocalyptique au contact de la réalité.

Zone Critique : Commençons par parler du format du film, pourquoi avoir fait le choix d’un cadre carré ?

Michele Salimbeni : Dans mon cinéma, la composition et le cadrage sont fondamentaux. Tous ces choix, celui de la composition, des plans et du format, je les fais en fonction du film. C’est-à-dire que je change de film en film. Pour La Louve, mon précédent long-métrage, le cadre était panoramique. Pour The Mercy Tree, j’avais besoin d’un format classique, donc carré, dans lequel je pouvais insérer ma composition. Déjà, parce que c’est le cadre du cinéma que j’aime : du cinéma classique hollywoodien, mais aussi de certains films de Tarkovski, comme Le Miroir. Deuxièmement, pour faire transparaître cette impression de claustrophobie. Je voulais restreindre le cadre pour rester avec les personnages, à l’extérieur comme à l’intérieur.

Z. C. : À propos de l’extérieur et des paysages, où avez-vous tourné le film ?

M. S. : Mes trois premiers films ont tous été tournés dans le même lieu, sur l’île de la Sardaigne, en Italie. J’y ai habité dix ans et c’est là-bas que j’ai commencé à faire mon cinéma, puisque je faisais déjà du cinéma à Rome pour d’autres réalisateurs. Dans The Mercy Tree, on voit la Sardaigne, on est là-bas, mais ça n’est jamais explicité. On peut reconnaître l’intérieur des terres de la Sardaigne, avec ses oliviers, mais l’histoire n’est pas liée au lieu. On pourrait aussi bien être partout.

Z. C. : Il y a beaucoup de plans à l’intérieur de natures mortes, qui semblent faire échos à cette nature, à l’extérieur, aux paysages de la Sardaigne, c’est une forme de symbolisme revendiqué ?

M. S. : Je suis naturellement symboliste. C’est quelque chose que je porte en moi et que j’ai conscientisé avec les années. J’ai commencé à faire du cinéma, des courts-métrages, à douze ans, et ce que je faisais à l’époque n’est pas si éloigné de ce que je fais aujourd’hui. Mais, ça n’est pas réfléchi, ni intellectualisé. Le symbolisme est important, c’est Baudelaire, mais au moment de la création, je ne pense pas au symbole, ça vient naturellement.

Z. C. : Vous tournez instinctivement, sans trop écrire le film ?

M. S. : Je travaille de façon viscérale. Je n’écris pas mes films, je les vois. C’est bizarre à dire, mais c’est comme s’ils m’apparaissaient dans un état de transe, du début à la fin. Ensuite, j’ai cultivé ma technique pendant des années. Mais quand j’en viens à écrire mon film, en fait, je l’ai déjà vu dans ma tête, exactement tel qu’il doit être. Je l’écris, je le tourne et je le coupe comme je l’ai vu.

Z. C. : Ça se ressent dans le film, dans le sens où c’est un film d’images et non pas de paroles ?

M. S. : Je ne parle jamais à travers une histoire ou à travers un personnage. Je parle dans les images. C’est ce qui s’appelle « l’image primaire ». C’est comme les couleurs primaires, en les mélangeant ça devient d’autres couleurs, ou un tableau. Pour moi, il y a des images qui me frappent, qui arrivent de différentes façons. Quand j’en ai trois ou quatre, sans qu’il y ait forcément un lien entre elles, je me dis que je dois faire un film pour créer cette image primaire. C’est cette image primaire qui m’obsède.

Je pense que le bon cinéma, c’est celui qui est capable de raconter une histoire par l’image, sans passer par la voix ou par d’autres choses

Mon cinéma n’est pas un cinéma de montage, ni de tournage. Je tourne en un plan, souvent pas plus. Je ne répète jamais, c’est un choix qui peut être vraiment difficile pour les acteurs. Je ne cherche pas la perfection, je cherche l’émotion de l’instant, l’instant qu’on ne peut pas répéter. Je tourne mes films en une semaine, parce que la vitesse, c’est l’urgence. Travailler dans l’urgence, pour moi, c’est une nécessité pour garder une certaine émotion.

Z. C. : Vous ne répétez pas les scènes pendant le tournage, pourtant le motif de la répétition est au cœur de l’histoire du film ?

M. S. : Ce film, c’est la répétition de trois choses simples. Il y a une répétition continue des actions. Aller tous les jours à la croix, à l’arbre, pour parler avec son père ou prier. Deuxième répétition : faire son journal. Troisième : le travail quotidien, avec les cochons. Donc ces trois choses sont répétées, avec des variations. C’est une sorte de routine quotidienne, jusqu’à la rupture introduite par le messager.

Z. C. : Les seules paroles du film sont justement celles du journal que cette femme tient sur son magnétophone ?

M. S. : Au lieu d’écrire son journal, ses pensées et sa journée, elle enregistre sa voix, c’est le procédé cinématographique qui veut ça aussi. Au début, ça commence avec les choses qu’elle a vécues : elle a trouvé ses poulets morts. À partir de cette situation, elle se rappelle son enfance, le village où ils habitaient, une maison qui a brûlé, les cadavres… Elle fait des associations d’idées, au fur et à mesure elle va de plus en plus dans l’abstrait. Elle lit des morceaux de livres, de Kierkegaard notamment, elle lit des phrases philosophiques inhérentes à l’histoire.

The Mercy Tree est mon premier film où il y a des mots. Là ce sont des monologues, mais qui sont utilisés comme des sons, des musiques, plutôt que comme des moyens pour raconter une histoire. Je pense que le bon cinéma, c’est celui qui est capable de raconter une histoire par l’image, sans passer par la voix ou par d’autres choses. Il ne doit pas reposer sur le fait de dire, mais sur le fait de montrer. Il n’y a rien de mieux que le cinéma muet mais Hitchcock aussi, même avec un film sonore, arrive à faire ça.

Z. C. : Le messager vient donc rompre cette solitude et son quotidien de la répétition, c’est l’irruption du réel ?

M. S. : Tout à fait. C’est une personne que j’appelle le messager, qui lui amène et lui montre des photos de ce qu’il se passe dans le monde. Il y a la guerre, il y a la symbolique des églises détruites, des masques à gaz. Il montre un monde horrible. C’est là qu’elle change. C’est là qu’elle se décide à faire ce sacrifice, à aller brûler l’arbre où son père est enterré. Après chacun voit ce qu’il veut. Est-ce qu’elle va brûler l’arbre parce qu’elle veut le préserver ? Ou parce que la douleur qu’elle a est insupportable au point d’aller brûler cet arbre ? C’est aussi une forme de réalisme magique qui est présent dans tout ce que je fais. Une sorte de truc inquiétant qui est là, que je ne saurai même pas m’expliquer à moi-même.

Z. C. : Vous laissez énormément de place à l’interprétation, pour vous il faut inclure le spectateur dans le cinéma, le rendre actif face aux images ?

M. S. : Il y a deux types de cinéma. Le cinéma où le spectateur est passif, et c’est magnifique. Là, le réalisateur manipule les spectateurs, il les amène à voir ce qu’il veut, les guide et leur fait découvrir l’histoire avec surprise. Dans le cas du spectateur passif, tout le monde voit le même film, il n’y a pas de malentendu. D’un autre côté, il y a le spectateur actif. Quand le spectateur est actif, chacun voit le film différemment, parce qu’il participe au film. Pourquoi je fais des plans longs, contemplatifs, parfois jusqu’à l’ennui ? L’idée, en montrant un plan dont la longueur est exagérée, c’est de donner le temps de tout regarder et d’aller chercher des choses qu’on ne regarderait pas normalement. Je n’ai pas inventé ça. Paul Schrader, le scénariste de Taxi Driver de Scorsese, utilise ce procédé. Il y a Béla Tarr aussi. Là, en même temps que le spectateur fait l’expérience de regarder le film, il fait aussi l’expérience de sa vie, du temps qui s’écoule pendant qu’il regarde un film. Chez moi, la caméra est fixe 99 % du temps, je ne la bouge presque jamais. Tout est construit pour créer un flux temporel, pour être dans le film et pour être hypnotisé par ce film.

Z. C. : Qui est Ina Marija Bartaité à qui vous avez dédié le film ?

M. S. : L’actrice qui a fait le film, Magdalena Korpas, et qui est sublime dedans, ça n’est pas elle qui devait le faire. J’avais pensé et écrit ce film pour une autre comédienne, Ina Marija Bartaité. C’était la seule fois de ma vie que j’avais construit un film pour une personne.

Là, en même temps que le spectateur fait l’expérience de regarder le film, il fait aussi l’expérience de sa vie, du temps qui s’écoule pendant qu’il regarde un film

J’avais vu Ina dans un film de son père, Sharunas Bartas, Peace to Us in Our Dreams. Je l’ai contactée et quand on s’est rencontrés, c’est comme si on était frères et sœurs. Ça a été magique dès le début. À l’époque, j’étais en train de travailler sur un film à gros budget, dans lequel elle devait jouer, mais qui mettait du temps à être produit. Alors je me suis dit, pourquoi pas faire un film entre nous, comme je l’avais toujours fait. Elle était ravie, tout était prêt. Et dix jours avant le début du tournage, elle a eu un accident de vélo. Elle a été écrasée par quelqu’un qui était ivre et est morte sur le coup. Ça a été un choc énorme. Pour moi, évidemment, le projet de film était fini. Mais, les gens autour de moi n’étaient pas d’accord, ils étaient prêts et voulaient quand même le tourner.

J’ai donc réfléchi à qui je connaissais qui parlait une langue de l’Est. Ina est lituanienne et je voulais garder sa langue puisque, dans le film, sa famille est obligée de partir de son pays, un pays de l’Est, avant d’arriver sur l’île de la Sardaigne. Magdalena, qui est polonaise, m’est venue à l’esprit. Quand j’étais à Los Angeles, il y a plusieurs années, un ami polonais nous avait mis en contact, étant un proche de Zulawski, je suis très lié à la Pologne. J’ai donc réussi à conserver la langue slave.

- The Mercy Tree, un film de Michele Salimbeni, en salle le 13 mars au cinéma Saint-André des Arts.

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.