En décidant de mettre en scène un jeu dans lequel les personnages sont condamnés à s’entretuer pour tenter de remporter une somme conséquente, Squid Game construit un système de violence rigoureusement organisé. Pour tenter d’y échapper et de survivre, les participants n’ont d’autre choix que d’adopter une stratégie de contre-violence – c’est-à-dire l’usage d’une violence légitime et nécessaire à l’endroit des organisateurs du jeu mais aussi des joueurs concurrents – qui exclut, paradoxalement, la morale humaniste à laquelle la plupart des personnages souscrivent.

https://zone-critique.com/critiques/squid-game-critique-democraties-liberales

https://zone-critique.com/critiques/squid-game-episode-2

L’impasse de la morale humaniste

Comme toute communauté, Squid Game dispose de codes sociaux et de valeurs sensiblement similaires à la morale véhiculée par la société “du dehors”. Bien que la construction de cette morale résulte des interactions entre dominants et dominés, il faut ici attribuer un rôle prépondérant aux organisateurs du jeu dans la définition des valeurs imposées aux participants. Sur le papier, il s’agit de valeurs humanistes : la liberté (de partir ou de rester), l’égalité (entre les joueurs) et l’entraide (beaucoup d’épreuves se font en équipes).

Or, l’ensemble de ces valeurs, ont également pour fonction d’opérer un tri entre les participants, et d’empêcher toute idée de révolte de leur part. Dans le premier cas, la morale permet de distinguer ceux qui pratiquent des rapports de prédation – comme Jang Deok-su, personnage qui illustre l’utilitarisme, puisqu’il se sert des uns et des autres en fonction de ses besoins propres –, de ceux qui adhèrent au principe de solidarité. C’est typiquement le cas d’Ali Abdul qui sauve Seong Gi-hun, le héros de la série, lors de la première épreuve.

Squid Game propose une critique acerbe et teintée de cynisme, de ces manifestations de la morale. En effet, Seong Gi-hun et Ali Abdul sont des personnages naïfs : ils ne comprennent véritablement pas les règles. Ce dernier, très particulièrement, fait état de ce décalage. Il ne parle que très sommairement le coréen, et représente dans l’univers de Squid Game, une forme de pureté candide. Lors de l’épreuve du jeu de billes, alors qu’il est en train de gagner contre Cho Sang-woo, Ali se fait duper car son empathie l’empêche de prendre la dernière bille de son camarade. Or, cette empathie est une faiblesse – et une incompatibilité avec le système, dont le principe repose sur l’instinct de survie individuel –, et Cho Sang-woo en profite pour substituer aux billes des cailloux. Sang-woo vole pour survivre, quand Ali meurt à cause de son empathie et de sa morale humaniste.

Par ailleurs, la morale est un outil de domination utilisé par les organisateurs du jeu pour éviter toute remise en cause de leur pouvoir. En effet, avant la saison 2, l’idée d’une révolte organisée ne vient à aucun des participants. Pour cause, le respect d’un code de conduite et la docilité des participants sont rendus possibles par la mise en place de règles présentées comme justes, et que chacun croit devoir respecter. Autrement dit, la possibilité d’une révolte est interdite par la croyance dans une morale établie par les dominants. Les personnages se construisent alors autour de valeurs humanistes qui valorisent le respect d’un contrat social. C’est là tout l’enjeu et le paradoxe de cette morale, qui, parce qu’elle se présente comme juste, autorise tous les excès envers celles et ceux qui ne répondent pas à la règle. La justification du jeu et de la mort est donc indiscutable, et la révolte, inenvisageable.

“La possibilité d’une révolte est interdite par la croyance dans une morale établie par les dominants.”

Le conséquentialisme comme seul rempart

Lors de la première saison, l’autorité des organisateurs et l’appât du gain permettent de contenir la frustration et la violence, que les participants utilisent pour se détruire entre eux. Contre la morale humaniste de Seong Gi-hun, son cousin, Cho Sang-woo, fait montre d’une démarche conséquentialiste. Il s’agit d’une approche morale qui détermine les actions en vue des résultats concrets attendus et non en vue d’un idéal abstrait. S’il n’a pas hésité à tromper Ali Abdul pour survivre, il n’a pas non plus aidé son cousin lors de la seconde épreuve (“Dagona”), et va jusqu’à assassiner Kang Sae-byeok – blessée et diminuée – à la veille de la dernière épreuve. Cho Sang-woo est présenté par la série comme un personnage intelligent, rusé, et supérieur à ce titre à Seong Gi-hun.

Il y a aussi une opposition de fait entre l’empathie candide et l’intelligence cynique des deux protagonistes. La démarche conséquentialiste offre de bons résultats dans Squid Game, puisque Cho Sang-woo parvient en finale, quand son cousin n’atteint la dernière étape que par un heureux concours de circonstances.

Juste que dans les derniers moments, Seong Gi-hun tend la main à Cho Sang-woo en lui proposant de mettre un terme à cette dernière épreuve, et de se partager les gains du jeu. Mais Sang-woo refuse, quitte à se tuer lui-même : la solidarité de la morale humaniste ne peut plus exister.

Se libérer au détriment de la morale instituée

Le constat est posé : seuls les rapports de domination sont efficaces pour obtenir des conditions d’existence dignes. En effet, si au début de la saison 2, Seong Gi-hun essaie encore de sauver les participants du jeu, son retour est avant tout lié au projet d’arrêter les organisateurs de Squid Game. Pour le mener à bien, le personnage se prépare sans hésiter à un conflit armé, et n’évoque jamais la possibilité d’une résolution pacifiste. D’une part, cette logique s’inscrit plutôt dans une logique occidentale. D’autre part, la radicalité des événements rend cette option absolument irréaliste.

l’urgence et la nécessité de mettre un terme au jeu déplace le terrain de la morale des moyens vers la fin. Autrement dit, on observe un changement assez spectaculaire de la part du personnage principal. Il faut voir en effet la première saison comme un roman d’apprentissage, de découverte – Gi-hun subissait déjà la violence sociale mais n’était pas en mesure de la définir comme telle – et de normalisation de la violence. Mieux, Gi-hun en vient à adopter, dans la saison n°2, la même logique conséquentialiste que Cho Sang-woo dans la saison n°1.

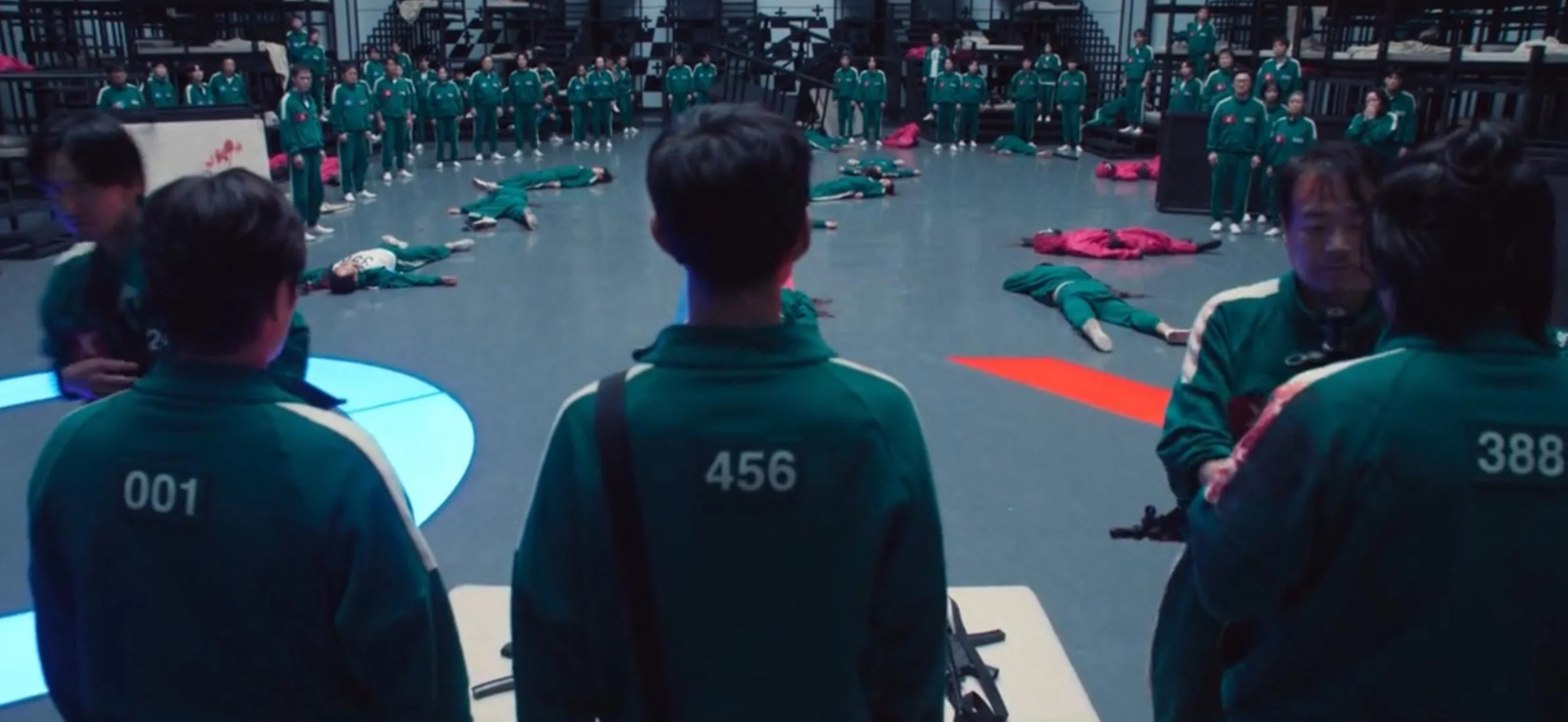

La bascule se concrétise lors des derniers épisodes de la saison 2. Les rapports de force étant les seuls leviers efficaces pour se libérer du jeu – et de tout le système qu’il impose –, le personnage principal propose à son groupe de profiter des émeutes qui ont lieu dans le dortoir pour voler les armes des gardiens, quand ces derniers viendront remettre de l’ordre. De fait, Seong Gi-hun accepte de sacrifier à cette émeute des participants qu’il aurait volontiers protégés auparavant. Il s’agit là d’un sacrifice, qui remet en cause les valeurs initiales du personnage, et que la révolte violence exige.

“Il s’agit là d’un sacrifice, qui remet en cause les valeurs initiales du personnage, et que la révolte violence exige.”

Face à l’impossibilité de la paix, Gi-hun accepte le darwinisme social et la loi du plus fort qui sévit dans le dortoir. Et lorsque les gardes arrivent, il n’hésite pas à leur subtiliser les armes et à les abattre. On retrouve ici une considération léniniste de l’usage de la violence, telle que formulée dans L’État et la Révolution : puisque les classes dominantes useront de la force pour conserver leur position, alors la violence devient la seule issue, et le sacrifice d’individus issus des groupes dominés est inévitable.

Les dernières années ont vu à ce titre les manifestations violentes croître dans le monde entier : Gilets Jaunes ou manifestations contre la réforme des retraites en France, Manifestations à Hong-Kong, ou encore les Révolutions Arabes des années 2010. De manière générale, et à plus grande distance historique, on observe en ce sens que la réticence des dominants à renoncer à leurs positions ne se combat efficacement qu’en dehors des cadres moraux préétablis dans nos sociétés.

C’est la leçon que propose Squid Game à propos des mouvements de libération. Or, si Gi-hun accepte l’adage selon lequel “la fin justifie les moyens”, l’objectif qu’il poursuit s’inscrit dans une éthique de justice sociale. En ce sens, son usage de la contre-violence apparaît légitime, comme Franz Fanon le souligne dans ses Damnés de la Terre : la violence est une riposte face à l’oppression et un acte de libération psychologique.

Enfin, il convient de rappeler que la morale instituée dans nos sociétés est le fruit d’un discours élaboré par les classes dominantes. Refuser cette morale et employer la violence à l’endroit de la violence systémique est donc l’unique voie qui mène à l’émancipation des individus. Gi-hun, en adoptant cette démarche, voit son personnage évoluer : de naïf et empathique, il n’a d’autre choix que d’embrasser une lecture cynique et froide des rapports humains.

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.