Dans son cinquième roman, Théorie de la disparition, et le quatrième paru à La Manufacture de livres, Séverine Chevalier met en scène une femme à la retraite nommée Mylène, âgée de 68 ans, qui parvient à transcender sa condition de femme invisibilisée grâce à l’écriture. À l’ombre d’une société patriarcale qui ne met en avant que les jeunes femmes, nos aînées ont beaucoup de choses à nous dire.

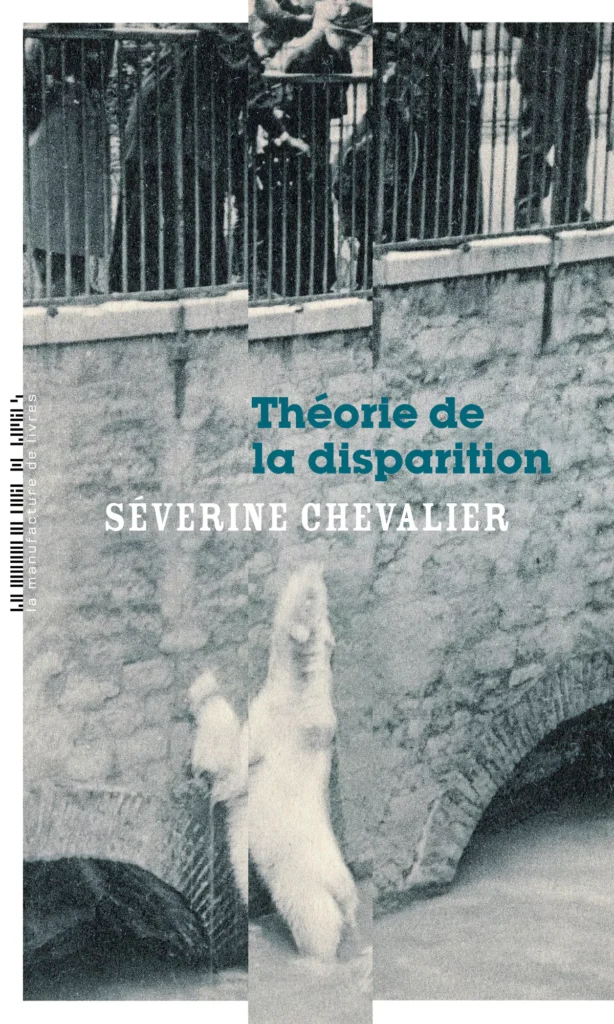

D’abord, il y a cet ours blanc sur la couverture du roman qui interroge. Sa posture est sans appel : il demande de l’aide. Ses pattes de derrière immergées dans l’eau, la cambrure de son dos arc-bouté, son visage tendu vers une petite foule compacte, située en surplomb de lui. Cette photo est le témoignage d’un temps – pas si lointain – où l’on regardait les animaux d’en haut : dans le jardin des plantes de Paris, une fosse maintenait enfermés deux ours pour le plaisir des passants. Et lorsque les crues de Paris, en 1910, l’ont inondée, les ours avaient les pattes dans l’eau. Cette photo, loin d’être anodine, est soigneusement conservée par Mylène. C’est le seul vestige d’un lot de photos qu’elle avait trouvé aux puces, bien avant de se marier. Si elle trouve cette photo poignante, c’est parce qu’elle doit s’y retrouver. De l’ours, elle partage la condition : on la regarde de haut, sans considération.

Lorsque Mylène travaillait encore, son poste au service municipal de Saint-Étienne consistait à vérifier que les habitations ne souffraient d’aucune imperfection. Chez elle et Mallaury, son époux, elle poursuit cet ouvrage, s’assurant que chaque chose soit à sa place, qu’aucune faille n’apparaisse, signe avant-coureur d’un glissement de terrain. Elle veille aussi à ce que son mari ne manque de rien, en étant à ses petits soins, surtout lorsqu’il rencontre, sur le tard, un succès éditorial. Auteur de romans noirs, Mallaury a besoin de sa femme pour avoir des chemises propres et repassées, surtout lorsqu’il doit voyager à la rencontre d’autres écrivains. Un soir, lors d’un dîner mondain, Mylène attrape au vol le mot « lèvres » puis fait une rencontre décisive dans les toilettes du restaurant. Ces deux événements la mènent alors à l’écriture.

“Le sous-sol devient sa chambre à soi, selon Virginia Woolf, l’endroit où rien n’y personne ne la dérangera, et surtout pas son mari”

Prendre congé du monde

Celle qui se contentait de fréquenter jusqu’alors les mots des autres, décide de les prendre à bras-le-corps. Sa rencontre avec le mot « lèvres » se matérialise avec une personne dont on ne connaîtra rien d’autre que justement « ses lèvres grosses et pâles », et aussi sa ressemblance, quelque part, avec l’ours du jardin des plantes. Grâce à lui, elle commence à prendre conscience de son corps. Ce mot, plus que tout autre, est symbolique puisque que les lèvres sont la voie de transmission de la parole. Pourtant, Mylène n’ouvre pas les siennes, pas plus que celui qu’elle croise dans les toilettes du restaurant qui lave le sol, et devient en cela son semblable. Ils échangent peu, ne s’embrassent pas, mais ils fument : ils posent ensemble, sur leurs lèvres, des cigarettes, laissant s’échapper en fumée des mots qu’ils ne prononcent pas, des mots qui restent coincés dans leurs têtes.

https://zone-critique.com/critiques/eva-mancuso-dire-et-faire

En s’installant dans le sous-sol d’une maison louée, résidence d’écriture pour son mari, Mylène décide elle aussi, d’écrire. En opérant cette descente, elle prend congé du monde. Et montre combien n’importe quelle pièce fermée peut devenir un refuge. De cette base souterraine, elle tire une force décuplée : elle transcende sa position d’intendante en écrivant son livre. Le sous-sol devient sa chambre à soi, selon Virginia Woolf, l’endroit où rien n’y personne ne la dérangera, et surtout pas son mari de malheur, Mallaury. Isolée du monde, Mylène se confronte à son passé et chemine hors du silence. Elle commence à compulser dans son ordinateur toutes les disparitions qui ont jalonné sa vie et dont elle porte le poids : celle de sa grand-mère tuée des mains de son grand-père, Lucienne, Lydia, sa mère… Mylène se rend compte avoir été « la dépositaire sans le savoir des suffocations, des gorges et des mots écrasés, broyés. »

Un sous-sol à soi

En offrant à son personnage la possibilité de se mettre à écrire pour la première fois à 68 ans passés, Séverine Chevalier livre un récit empreint d’humanité. Le lecteur se penche sur les pensées d’une sexagénaire, une parole bien peu écoutée dans notre société où tout ce qui a trait de près ou de loin à la vieillesse est vite mis sous silence. Pourtant, derrière chaque femme une vie – si ce n’est plusieurs vies – aux ramifications complexes se cachent, et les mots de Mylène pour les délier sont d’une précision altière.

En dessinant, tout le long du récit, la constellation des relations que Mylène a eu avec le monde extérieur – de ses parents à son mari en passant par un ancien compagnon et une ancienne camarade de classe – Séverine Chevalier dépeint le destin sibyllin d’une femme à la vie pourtant bien rangée. Les plus petits détails du quotidien – la posture d’une boulangère ou un café renversé – sont consignés avec une telle grâce qu’ils donnent au personnage principal toute sa dimension. C’est le regard, affuté, de Mylène qui donne aux mots tout leur pouvoir.

“En offrant à son personnage la possibilité de se mettre à écrire pour la première fois à 68 ans passés, Séverine Chevalier livre un récit empreint d’humanité.”

Tantôt ironiques, « ce n’est peut-être qu’une pensée de sous-sol », tantôt pragmatiques, « nous allions marcher dans des endroits plats », les pensées de Mylène sont sous-tendues par un élan morbide qui structure avec une grande efficacité le récit. Ces deux dynamiques complémentaires, l’ironie et le pragmatisme, se retrouvent dans de nombreux exemples tout au long du roman, notamment lorsque Mylène souligne qu’elle a bénéficié d’une promotion en achetant des chaises pliantes pour s’asseoir au cimetière.

Enfin, s’il est une image particulièrement émouvante qui traverse tout le récit, c’est celle du linge. Lorsque Mylène l’évoque, et elle le fait beaucoup car cette corvée est encore – pour cette génération – spécifiquement réservée aux femmes, c’est avec une très grande tendresse : le linge qui sèche comme étant la preuve tangible qu’une maison est habitée, le souvenir de sa mère qui chantait Sylvie Vartan en repassant, la comparaison entre le fil sur lequel sèchent les photographies et celui où sèche le linge… Séverine Chevalier a les mots pour le dire, et toute la délicatesse pour que ses images restent.

« J’ai gardé la chemise maternelle, bien que je n’aie pas réussi à rattraper la tache de café, après le petit déjeuner, dans la chambre d’hôtel, je l’ai frottée presque au désespoir, avant de la laisser en plan dans la douche, en petit tas gorgé d’eau. Je m’en sers parfois de taie d’oreiller ; je ne rattrape aucun temps mais je dors sur les douleurs de la mère, je les aplatis de mes joues molles. »

- Théorie de la disparition, Séverine Chevalier, La Manufacture de livres, 2025.

- Crédit photo : © Maryan Harrington

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.