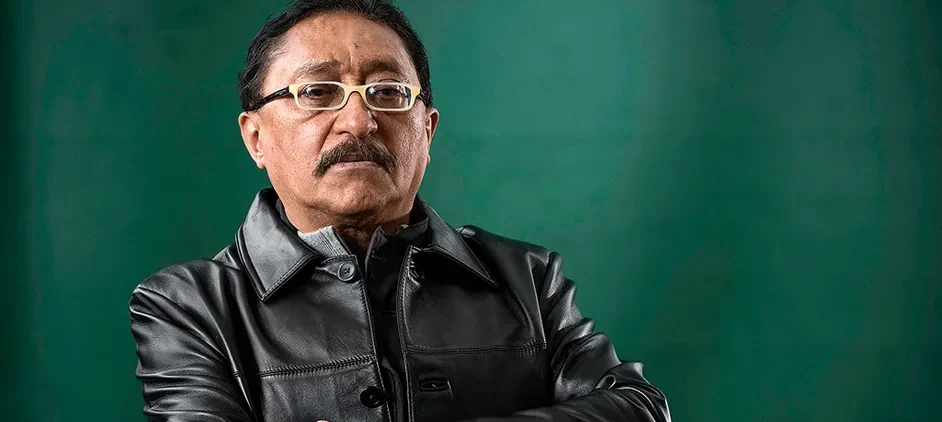

Sergio González Rodríguez est un écrivain et journaliste mexicain dont l’œuvre se confronte au mal étrange et protéiforme qui gangrène son pays, l’ultraviolence. Dans L’homme sans tête, paru en France en 2009, et réédité cette année par les éditions de l’Ogre, il porte ses regards sur une pratique qui la résume et la symbolise, la décapitation. Des Aztèques aux cartels mexicains, en passant par la Révolution française et Daesh, cet essai littéraire explore les dimensions multiples et terrifiantes d’un geste tranchant qui pétrifie les sociétés contemporaines.

L’homme sans tête est d’abord une enquête journalistique dans laquelle l’auteur se met en scène sillonnant un pays miné par le narcotrafic. De la baie d’Acapulco à Veracruz, de la frontière étasunienne au Yucatan, il piste les stigmates d’une violence débridée qui meurtrit un territoire déjà marqué par la colonisation, l’esclavage, les guerres et les révoltes politiques. Il interroge journalistes, policiers, experts en services secrets et même décapiteurs. Il énumère les assassinats, les disparitions inexpliquées, les découvertes sinistres – charniers, corps sans tête ou têtes sans corps –, établissant une véritable carte de l’horreur. Se révèle au fil des pages une géographie du mal, structurée autour de l’économie informelle de la drogue, mais aussi des institutions censées garantir la paix. La drogue, la corruption et la violence organisent le Mexique, se substituant à l’État de droit.

Depuis les années 2000, cette violence est devenue de plus en plus démonstrative et les pratiques macabres, comme la décapitation, se sont généralisées. Car, il ne s’agit pas seulement pour les bourreaux de punir et d’éliminer, mais d’assoir leur pouvoir en répandant la peur : « Pendant que les autorités mexicaines échouaient dans leur lutte contre le crime organisé et que le pays ne pouvait se vanter d’avoir un État de droit que du point de vue de l’irresponsabilité, une architecture institutionnelle accueillant le funeste, le cadavérique et les rebuts s’édifiait. C’est une construction obscure, une sorte de ramification au drainage profond qui, symboliquement, menace toute la société et veut s’installer dans une permanence anesthésiante, avec pour mot d’ordre inacceptable : “Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas.” ». Les mises en scène de décapitations s’adressent ainsi autant aux cartels concurrents, qu’aux journalistes, aux politiques, aux militants et en définitive à l’ensemble de la société. Alors, dans un seul geste, c’est toute la vie politique et sociale d’un pays, désormais menacé par la propagation d’une cruauté illimitée, qui bascule.

https://zone-critique.com/creations/sarah-ortolan-kraken

Extrême modernité

La pratique de la décapitation n’est évidemment pas nouvelle, au Mexique comme ailleurs. Elle a été pratiquée par de nombreuses civilisations – dont les précolombiennes – comme un moyen d’instaurer symboliquement un ordre de la peur, sapant les possibilités de réaction. La Révolution française, son basculement dans la Terreur, est un exemple parmi d’autres de ce pouvoir symbolique conféré au geste de séparer une tête de son corps. À l’époque contemporaine, la décapitation est revenue sur le devant de la scène par l’intermédiaire des terroristes islamistes, puis des narcotrafiquants sud-américains. Avec le développement d’Internet, la diffusion massive d’images horrifiques s’est intégrée au dispositif symbolique. La duplication à l’infini du geste fatidique au moyen de l’image numérique peut maintenant répandre la peur à un niveau global et recouvrir le monde d’une Toile d’effroi anesthésiante. Pareils à Persée brandissant la tête de Méduse pour pétrifier ses adversaires, les nouveaux bourreaux, en captant nos regards, paralysent nos esprits.

Pareils à Persée brandissant la tête de Méduse pour pétrifier ses adversaires, les nouveaux bourreaux, en captant nos regards, paralysent nos esprits.

Ils exploitent ainsi notre fascination collective pour la violence et le macabre dont Sergio González Rodríguez fait la genèse, dévoilant les liens profanes qui unissent l’art et l’horreur depuis le XIXᵉ siècle. L’image de la décapitation a toujours été un leitmotiv artistique de l’Occident, emprunté notamment aux récits bibliques. Mais dans un monde encore chrétien, elle engageait un regard tragique, empreint de piété. Avec le romantisme, le surréalisme, puis l’art moderne, elle perd progressivement cette aura sacrée. De nombreux penseurs occidentaux ont constaté ce retour à une esthétique païenne, visant à l’ensorcellement plutôt qu’à l’élévation morale, alliant l’extrême modernité et son culte de l’image à un réinvestissement de la barbarie : « En somme, l’époque actuelle inclurait une catégorie émergente : la panique, qui permet de déchiffrer non seulement le caractère véritable de la créativité et des produits artistiques qui prolifèrent, mais de comprendre la force complexe de la barbarie qui recouvre la culture et la civilisation contemporaines et se manifeste dans des phénomènes aussi divers que la pornographie, l’esclavage au travail, les tueries du crime organisé, les mutilations, les décapitations. La panique ou le retour de la puissance déprédatrice. »

Le pouvoir que nous accordons à l’image – ce mélange occulte de fascination et de frayeur qu’elle provoque en nous – relève d’une forme de magie. Le Mexique – comme les pays occidentaux sous des modalités différentes – vit ainsi une renaissance de la superstition, de la sorcellerie et des pratiques chamaniques qui se mêlent à la violence et au trafic de stupéfiants. Ces croyances surnaturelles accordent à l’image, à la répétition rituelle de symboles, voire au sacrifice, le pouvoir d’influer de façon souterraine sur le cours des choses. Au sein des cartels mexicains, le culte de la Santa Muerte, invoquée pour conjurer le mauvais sort s’est ainsi répandu. Cette magie noire, réunissant la mort et la vie dans une danse horrifique, ouvre sur un gouffre.

Cette magie noire, réunissant la mort et la vie dans une danse horrifique, ouvre sur un gouffre.

Face à l’abîme

S’il nous propose de combattre ce culte de la mort qui envahit le monde par le biais de l’image, Sergio González Rodríguez nous interdit pourtant de détourner notre regard. Craindre les images, c’est toujours leur accorder un pouvoir. Pour les démystifier, il faut les voir et les décrire : « Il convient de s’interroger sur ces transformations récentes et de se rappeler que nommer, c’est distinguer, en d’autres termes, dissocier de l’informe, de l’insaisissable, de l’accablant, du répugnant ou du sinistre… Mettre un nom sur des objets ou les signaler au monde est un acte stratégique par rapport à la phénoménologie de la peur et à son potentiel destructeur ou constructif. ». L’écriture et sa puissance d’ironie et de lucidité ont cette capacité à retourner la logique occulte de l’image contre elle-même. L’écrivain reprend ainsi à son compte une belle formule d’Adorno : si la magie est un vrai mensonge, « l’art est une magie libérée du mensonge d’être vrai. »

Pourtant reste un abîme. Dans des passages plus personnels, l’écrivain explore son propre rapport à la mort, évoquant notamment les souvenirs de ses proches disparus. Cette faille de la mort, que nous voyons dans les yeux d’un proche qui y a échappé de peu ou dans ceux du décapité dans l’instant de sa perte, n’a de cesse de fasciner. L’entreprise de l’écrivain – qui est à la fois journalistique, littéraire et personnelle – dévoile donc elle-même ses propres limites. Le langage s’y révèle dans de nombreux passages incertain et elliptique comme happé par le néant qu’il interroge, proliférant autour d’un point aveugle, indicible. L’écrivain, qui avance par analogies et associations d’idées plutôt que par enchaînement logique, emprunte donc aux images leur sens du détour symbolique pour évoquer ce qui ne peut être dit. Car, l’extrême violence, comme la mort, ouvre dans notre monde une faille vertigineuse que nous ne pouvons regarder en face sans risquer de n’en jamais revenir.

- L’homme sans tête, Sergio González Rodríguez, les éditions de l’Ogre, 2024.

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.