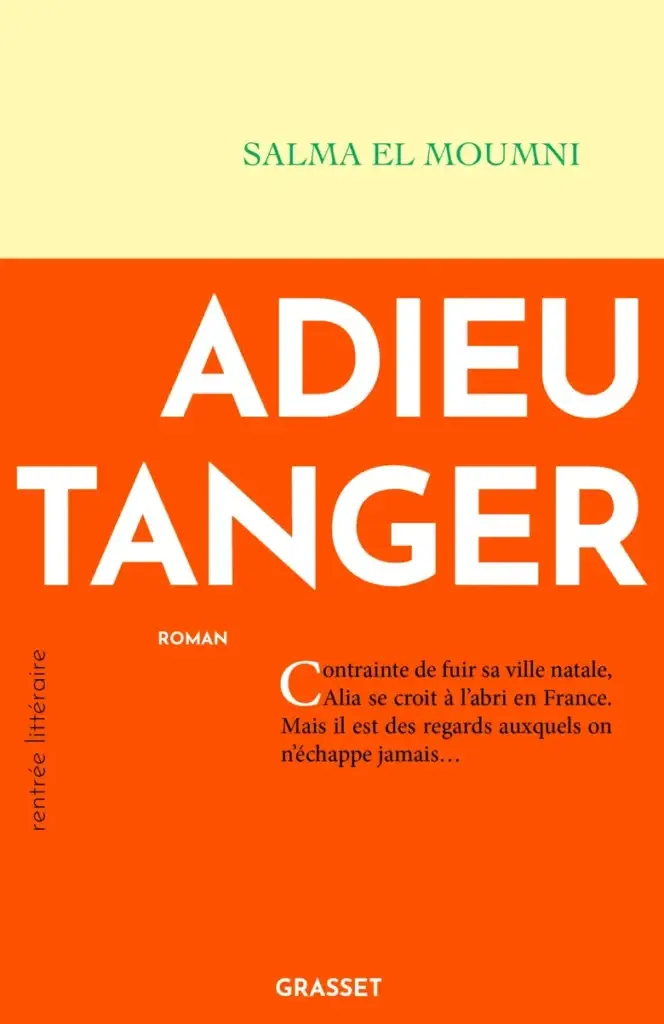

Adieu Tanger, le premier roman de Salma El Moumni, n’est pas un carnet d’exil ordinaire : on ne lit ni une échappée, ni un retour au bercail, ni une nostalgie exotique. Une cavale sans héroïsme mais non sans courage qui remporte le Prix des étudiants France Culture-Télérama 2023.

Premier roman de Salma El Moumni, Adieu Tanger retranscrit le fil des pensées d’Alia, jeune adulte tangéroise qui a déménagé à Lyon pour fuir l’oppression patriarcale de sa ville natale et tenter d’oublier le traumatisme du viol. Aux prises avec ses doutes et sa solitude, Alia est sur le point de quitter sa vie lyonnaise : ce ne sont donc jamais vraiment les lieux que l’on fuit.

Un corps à soi

« Ta vie a été rythmée par la honte de montrer et d’être vue. » D’aussi loin qu’elle s’en souvienne, Alia a dompté sa féminité, vice contracté à la naissance, par le regard : tantôt en la cachant des voyeurs sous des vêtements amples et des attitudes dites « masculines », tantôt en la dévoilant pour ses seuls yeux au travers de son appareil photo. Mais ses tentatives pour apprivoiser sa propre chair, qu’on culpabilise et humilie, ne font qu’accroître son mal-être, jusqu’à vouloir s’oublier dans la saillance des côtes et la maigreur des poignets. Le « trop-plein » qu’Alia ressent touche au malaise à la fois existentiel et sensoriel d’une jeune femme qui ne s’aime pas.

De Tanger à Lyon, la protagoniste quitte la violence pour en subir une autre, ordinaire : « ton visage parle pour toi ». Outre les délits de faciès et mille autres raccourcis – autant d’épreuves qui nous semblent insignifiantes tant qu’on ne les a pas vécues – Alia se trouve désincarnée : là où elle n’était réduite qu’à son corps, ici elle n’est « plus qu’un prénom, (…) qu’une silhouette éphémère ». C’est qu’à défaut de changer de peau, elle a seulement changé de société du regard : là-bas le voyeurisme, ici l’invisibilisation.

Qui croit se laisser porter par la douceur des souvenirs se fait alors rattraper par la douleur du corps qui les a vécus : les lèvres gercées par le sel des pipas grignotés à la sortie des cours, les mains moites, les irritations partout et les ongles rongés… Des sensations qu’on n’écrivait pas jusque-là imprègnent le récit, comme pour prévenir de tout orientalisme sublimant l’enfance dans une ville ouverte sur la mer et l’Europe ; comme pour rappeler qu’entre la plume et la pensée s’articule la main, que toute rêverie aussi abstraite et lointaine soit-elle s’incarne et s’éprouve à nos dépens.

De vive voix

Ces intraduisibles marquent le récit poétique, d’une charge moins esthétique qu’affective.

On lit le livre comme on écouterait une confidence un peu décousue, dont les divagations sont marquées par l’oralité : la narratrice fredonne « Mes chers parents, je pars », évoque « Brel suivi de Fairuz », improvise l’air de « Mon papa ne veut pas que je danse la polka », se souvient du titre « I bet you look good on the dancefloor » recommandé par Quentin… La musique irrigue discrètement la narration de sa force évocatrice : la mise en présence de toutes ces références différentes ensemble situe la voix narrative dans sa génération, sans pour autant l’assigner à un lieu seulement.

Pour dire les choses autrement, il y avait les langues aussi : « Petite, tu ne savais pas toujours quoi dire à ton grand-père, alors tu lui lisais le journal en arabe, et il t’écoutait les yeux fermés, un petit sourire en coin. »

Certains mots, certaines expressions au sein du récit sont irréductibles au français : le « selham » du grand-père, « hadi dialna », « safi », « benti »… Le français qui entoure ces irruptions en arabe permet au lectorat non-arabisant d’entendre le sens, mais il ne les efface pas. Ces intraduisibles marquent le récit poétique, d’une charge moins esthétique qu’affective. On songe ainsi au sociologue et écrivain Abdelkebir Khatibi – grand poète du langage avant d’être spécialiste de la littérature maghrébine francophone – qui traite de la « diglossie en acte (entre voix et écrit) » comme d’une « force intérieure à toute écriture » qui fait survenir « le tout-autre, le troisième terme, la relation qui maintient [l’étranger et l’autre] dans leur singularité qui est, d’une manière ou d’une autre, intraduisible ». La diglossie est la hiérarchie entre plusieurs langues, employées différemment par un même groupe humain selon le contexte social : par exemple au Maroc l’usage du français, de l’arabe standard et des dialectes (principalement la dârija et l’amazigh) est différencié. Le roman fait donc honneur à la formule khatibienne : « dans chaque mot : d’autres mots ; dans chaque langue : le séjour d’autres langues ».

L’interstice

« Non, tu n’es pas des leurs, ni des Maghrébins de France, ni des Blancs de France. Doucement, tu t’es glissée dans l’abîme de l’interstice. » La crise identitaire propre à la « zone interstitielle » de l’exil (Homi Bahbah) infiltre la narration jusqu’au dédoublement de la protagoniste, qui s’adresse à elle-même dans un monologue intérieur écrit à la deuxième personne.

La honte et la culpabilité qui collent au corps féminin, le tabou, les non-dits et les valeurs patriarcales sont des topos littéraires assez convenus ; dans Adieu Tanger, tout y est taclé de biais. Déjà le titre nous avait prévenu : la protagoniste fait ses adieux à une ville qu’elle ne foulera plus jamais, depuis une ville qu’elle est sur le point de quitter, pour une autre ville qui n’avait été jusque-là que la toile de fond de son premier amour. L’espace formé par ces lignes est un sas, pour disqualifier les questions faciles : « d’où viens-tu ? » et « où vas-tu ? » Jusqu’au bout de cette courte nuit on se demandera vraiment si elle va quitter ou non la maigre vie qu’elle s’est faite en France : l’imminence du départ est comme un saut dans le vide dont on ne peut comprendre pleinement l’impulsivité.

Le roman retrace en fait deux évasions, à contre-sens l’une de l’autre : celle d’Alia dessine en creux celle de Quentin, son violeur. En présence de cet expatrié français à Tanger, pour qui « ce pays n’est qu’une parenthèse », la jeune Tangéroise voit dans sa ville natale une « prison ». En grande partie par sa faute, la France n’est pour elle qu’un refuge, les études qu’un alibi ; contrairement à lui, pour « la Maghrébine » partir n’est pas voyager, et sa « success story » qu’on attend n’aura lieu ni ici ni ailleurs. Voilà l’une des questions de fond que pose le mirage de Tanger au bout du couloir : mieux vaut être perdue mais déterminée comme Alia, ou stratège mais lâche comme Quentin ? Qui osera brandir la méritocratie, valeur chérie en France, à la fin de ce récit ?

https://zone-critique.com/critiques/kaoutar-harchi-regardez-nous-nous-redresser/

« Je hasarde une explication : écrire, c’est le dernier recours quand on a trahi. »

Alia est partie de sa ville natale pour fuir le scandale comme on fuit un incendie : en baluchonnant ce que l’on croit être l’essentiel, rescapée assez sauve pour garder un pied dans les cendres. Avec Adieu Tanger, la maison d’édition Grasset a résolument choisi pour ses premiers romans de la rentrée littéraire 2023 de mettre en avant les jeunes autrices qui n’attendent personne pour mettre ni mots ni regrets dans leur bouche : Raphaëlle Red avec Adikou et Ève Guerra avec Rapatriement aussi, écrivent pour se réconcilier.

Au sortir de ce livre, j’ai de nombreuses questions à poser à la jeune romancière, notamment sur l’analogie avec son propre parcours – Salma El Moumni est née en 1999 au Maroc, elle a fait ses études en France après avoir grandi à Tanger. Mais finalement, avant toutes ces questions convenues et attendues, s’il ne fallait en poser qu’une seule : comment écrire sans être réduite à l’histoire que l’on raconte ?

Crédit photo : © JF PAGA

- BAHBAH Homi, Les Lieux de la culture, Une théorie post-coloniale, traduit par Françoise Bouillot, Payot, 2007.

- KHATIBI Abdelkebir, Nationalisme et internationalisme littéraires , Figures de l’étranger dans la littérature française, Denoël, Paris, 1987.

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.