Quelques années après le succès de La Piste Pasolini, projet intime et quête initiatique dans le Frioul natal du poète-cinéaste, Pierre Adrian varie sur la même partition dans Hôtel Roma, où il nous fait cette fois-ci le récit de ses divagations dans le Turin de Cesare Pavese, poète italien de l’après-guerre dont le suicide, le 27 août 1950, aura suffi à écrire la légende.

Dans un livre mêlant la chronique autobiographique, l’enquête journalistique et le récit de voyage, Pierre Adrian retrace les derniers mois de celui qui aura nourri les pages du Métier jusqu’au geste absurde qui l’a réduit au silence. Pour sa trentième année, et tout juste sorti du confinement, Pierre Adrian échange donc la fièvre de l’engagement pasolinien de ses vingt ans contre l’ironie sourde et les élans de Pavese, parfois décrit comme un personnage affable, pétri de cynisme et d’amertume. Un changement de figure tutélaire, de « compagnon » de vie – comme il aime si bien le qualifier –qui relève la faiblesse de ce récit.

https://zone-critique.com/critiques/pierre-adrian-signe-de-pasolini

La grande résignation

Partant du suicide de Pavese, qui ne sera évoqué dans l’ensemble du récit qu’au détour d’un euphémisme souvent employé par Pavese, « le geste », ou « le geste absurde », Hôtel Roma est avant tout le récit d’une fin, qui ne finit jamais de commencer. Après un premier prologue à la troisième personne dans lequel on peut suivre l’itinéraire d’un chat, des couloirs du fameux Hôtel Roma jusqu’à la mythique chambre 49 où sera découvert le corps du poète italien, le récit se fait le luxe d’un second prologue, cette fois-ci du point de vue de l’auteur confiné à Dieppe. Ce second prologue reprend le même artifice : la désolation des rues désertées est simplement suggérée par un vol de goéland. Le redoublement des scènes laisse peu de place à l’équivoque : au suicide de Pavese vient se greffer la mort spirituelle de l’écrivain trentenaire, réduit à un désœuvrement partagé par le monde entier, et le retrait volontaire de l’écrivain italien se mire dans le confinement maudit de l’écrivain français.

Sorti du confinement, Pierre Adrian cherche à se replier. Il lui faut donc trouver l’auteur qui lui permettrait de nier l’appel du monde. Poète désengagé, désavouant toute issue politique jusque dans les dernières entrées de son journal, replié au sommet d’une montagne pendant la Seconde Guerre mondiale, et prônant une conception aristocratique de l’écriture, Pavese a tout de la figure idéale pour un trentenaire désenchanté ; et l’auteur en fait même l’aveu dès les premières pages de son récit :

« Cesare Pavese devint l’écrivain de mes trente ans sans doute parce que je ne cherchais plus de maître à penser mais seulement un ami pour me tenir compagnie. J’acceptais le monde, désormais, et avais renoncé à le transformer. »

Il aura donc fallu apprendre par cœur les poèmes de Pavese pour en arriver à ce lieu commun : l’âge adulte rend conservateur. Pasolini range les armes devant Pavese. La colère abdique devant la résignation.

Turin n’existe pas

Cette nouvelle piste sur les traces d’un poète italien répond donc à une ambition paradoxale : avoir enfin accès à l’inconnu qui lui fut refusé pendant des mois tout en se renfermant plus fermement encore sur lui-même. Aller à Turin ne suffira pas, il faudra retrouver le Turin de Pavese. C’est là le problème de ce récit de voyage : l’auteur détourne le regard quand il rencontre des lycéens qui traînent devant un McDonald’s, aurait préféré ne pas voir la mer parce que les paquebots et les portes conteneurs tachent sa belle surface immaculée, cherche tellement à revivre une ville longuement imaginée dans ses moments de solitude que chaque lieu visité semble être une énième étape dans le récit d’une infinie frustration.

Cette nouvelle piste sur les traces d’un poète italien répond donc à une ambition paradoxale : avoir enfin accès à l’inconnu qui lui fut refusé pendant des mois tout en se renfermant plus fermement encore sur lui-même.

« Je voulais voir un café où Pavese avait ses habitudes, une rue qu’il citait dans un livre. Je déposais le calque de mes obsessions sur le plan d’une ville en croyant qu’il répondrait à l’identique. »

Pierre Adrian présente une nouvelle fois à ses lecteurs la petite bête qui ronge la peinture du moindre paysage sur lequel Pavese aurait posé les yeux, le portrait du moindre individu qui aurait croisé le chemin du poète maussade dans les bureaux de la maison d’édition Einaudi ou la colline de la Villa Mario ; mais les aveux ne suffisent pas à pardonner un récit qui peine à apporter un élan de vitalité aux ruines pavesiennes.

Tentant parfois de mobiliser de la remémoration proustienne, l’auteur ressemble moins à l’écrivain du Temps retrouvé qu’à l’adolescent du début de la Recherche, incapable d’apprécier dans la vraie Balbec tout ce qui déroge à son fantasme. C’est que l’auteur ne veut pas faire revenir le passé par la force de sa simple expérience, il veut tout bonnement suspendre le temps. Sa visite en Calabre, où Pavese a passé une partie de la Seconde Guerre mondiale, n’est pas déceptive parce que la chambre avait été reproduite à l’identique, son séjour dans Supergras est d’une rare sérénité parce que la ville est comme momifiée ; et l’auteur ne peut pas s’empêcher d’ajouter qu’il aime se réfugier dans les nécrologies, car « ces grands récits, dit-il, fixaient une époque. Ils arrêtaient le temps. »

Pétrifié dans l’image du suicide de l’auteur italien, le récit oublie que toute l’ambition théorique de Pavese, et ce jusqu’à sa mort, est de lutter contre les élans d’une littérature mortifère. Pour preuve, au cours de la même année il écrit dans son journal :

« L’âge de trente ans commence à t’apparaître comme une enfance. […] Avoir digéré une expérience, connaître le détachement, cela veut dire la voir comme une ingénuité enfantine. La grande poésie est ironique. »

Si l’auteur a parfois du recul sur lui-même, son récit est souvent dépourvu d’ironie, car celle-ci lui demanderait de se défaire du Turin tant rêvé auquel il s’accroche. C’est que l’enfance n’évoque pas pour lui la fraîcheur du regard, la possibilité de se rendre disponible, la joie d’une naïveté retrouvée :

« Qui n’a pas vécu cette sensation, enfant, au cours d’un cache-cache ? Le silence, l’isolement, la tentation de rester loin des autres. Le réconfort du confinement. La consolation du placard ou la peur de dehors. »

Comble du paradoxe pour un livre relevant de la littérature du confinement : Pierre Adrian retrouve dans la vie de Pavese les joies d’un confinement rêvé qui prend la forme du mythe le plus répandu dans les histoires littéraires, celui de l’écrivain solitaire et taiseux, enfermé dans un bureau des mois durant.

Sentant le danger de produire un récit stérile, l’auteur s’arme de citations, de coupures de journal, préfère revenir aux pièces de son enquête ; et le récit de voyage se transforme en récit de bibliothèque. Résultat : Turin n’existe pas.

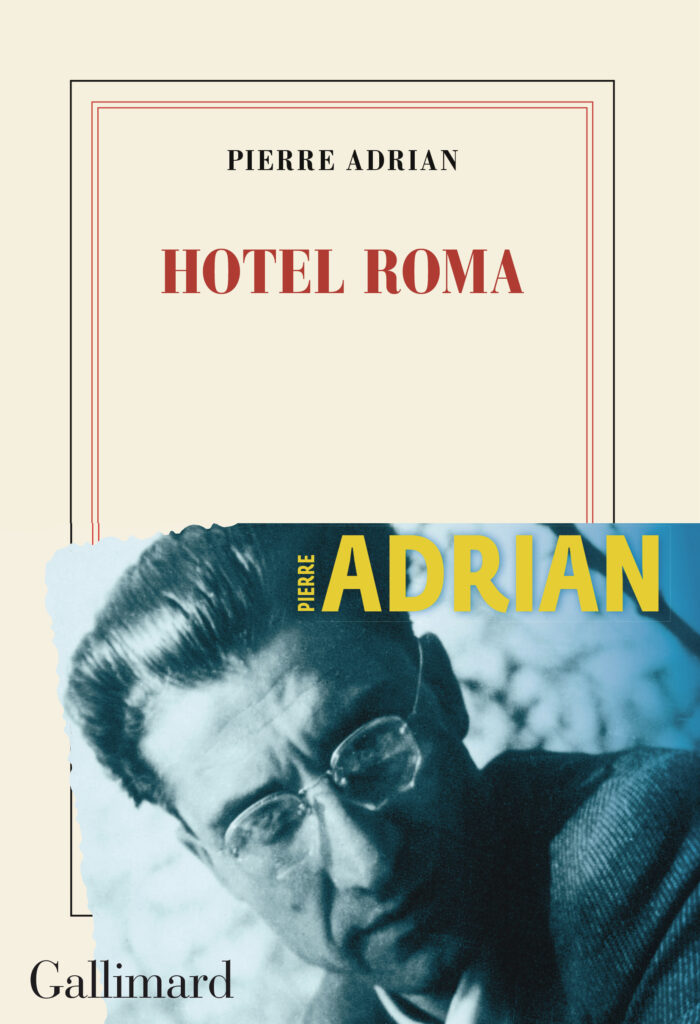

- Hôtel Roma, Pierre Adrian, Gallimard, 2024.

- Crédit photo : © Francesca Mantovani/Gallimard

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.