Alors que son père est sur son lit de mort, à la fin d’un combat intense contre le cancer, Letizia Finizio écrit une main dans la sienne, l’autre autour du stylo. El⸱le dépose sur le papier ses sentiments contradictoires, liant son histoire à celle de son père et, en cela, la présence à l’absence. C’est ainsi qu’est paru en octobre 2024, Te Parler encore, le premier ouvrage de cet⸱te humoriste belge aux origines italiennes. Contrairement aux nombreux récits de deuil, ce roman (auto)biographique dépasse l’hommage pour souligner les différends qu’el⸱le a eus avec son père violent. El⸱le montre ainsi que le deuil, la mort, comme la vie ne sont pas des états manichéens, que chaque relation est différente et que chacun se construit en fonction de l’environnement dans lequel il évolue.

« Tu m’as appris le silence, le renoncement, l’oubli de soi, la dissimulation. Qui étais-je pour toi sinon une étrangère ? Qui aimais-tu sinon la fille que tu voulais avoir au lieu de celle que tu avais ? » Comme le souligne cette citation, la relation entre l’auteur⸱ice et son père a toujours été conflictuelle : Letizia Finizio s’est construit⸱e en opposition à toutes les conceptions traditionnelles prônées par ce dernier. Dans cette lettre ouverte qu’el⸱le lui adresse, el⸱le écrit sans retenue, ce qu’elle n’a jamais pu lui dire. Sa vie se mêle à celle de son père dans un récit croisé où questions rhétoriques, révélations et reproches se succèdent. Du plus jeune âge jusqu’au jour du décès du père, l’autrice explore, dans un roman d’apprentissage moderne, les liens entre leur histoire personnelle et leur compréhension mutuelle.

Écrire ce que l’on ne dit pas

Aussi loin qu’el⸱le s’en souvienne, Letizia n’a jamais aimé son père. Du moins, elle ne l’a jamais aimé comme un enfant aime un parent. Il ne lui a jamais montré de signe d’affection non plus car entre eux, il n’existait qu’une forme d’entente cordiale, imposée par son absence psychologique : «Tu m’as dit si tu ne m’aimes pas, au moins respecte-moi ». Pourtant, profondément attachée à lui, elle refuse d’accepter l’inéluctable. À sa mort, elle se sent frappée par une absence d’un autre ordre, une absence imposée, définitive, qui la priverait à jamais de l’opportunité de lui confier ce qu’elle avait enfoui en elle, ces vérités qu’elle avait gardées secrètes pendant tant d’années. De manière récurrente, l’auteur.ice fait référence à son identité queer qu’elle a toujours dû cacher face aux remarques conservatrices de son père. El⸱le s’est alors construit⸱e en fonction de cet homme à qui el⸱le a essayé de plaire pendant des années, au point de se perdre el⸱le-même, jusqu’au jour où el⸱le a « vraiment fini par [se] tuer. » : « J’ai tué l’enfant sage, puis l’ado malléable, et l’adulte infantilisée, j’ai tué toute possibilité d’un avenir hétérosexuel qui m’aurait rendu si malheureuse que j’aurais sans doute fini par mourir quand même. » El⸱le prouve ainsi à son père, ce qu’el⸱le n’avait fait que partiellement de son vivant, qu’el⸱le a le droit d’exister autrement, dorénavant libéré⸱e de son joug.

Le deuil, la mort, comme la vie ne sont pas des états manichéens, chaque relation est différente et chacun se construit en fonction de l’environnement dans lequel il évolue.

Une histoire de vie

Bien plus qu’un livre sur le deuil, cet ouvrage est en réalité un récit de deux vies : celle de l’auteur.ice et celle de son père, toutes deux entrelacées au travers de citations tirées d’un enregistrement audio dans lequel celui-ci raconte son enfance, marquée par « la souffrance d’avoir été trimballé entre la Belgique et l’Italie et d’avoir perdu tour à tour ton Italien et ton français ». Comme une pièce de théâtre dans laquelle les comédiens font des apartés, des phrases faisant référence à son père à la troisième personne sont suivies de phrases qui lui sont directement adressées, tandis que d’autres encore sont des retranscriptions de l’enregistrement. Ces transitions entre temporalités et styles d’écriture peuvent parfois poser des problèmes de clarté, les citations étant uniquement signalées par l’italique, qui se distingue peu de la police classique du texte. Cependant, cette mise en abyme des récits enrichit la texture narrative et invite le lecteur à découvrir la vie de cet homme avec la même approche fragmentée adoptée par l’auteur·ice.

Appréhender la mort d’un père violent

« C’est devenu moins tendre ensuite. J’ai appris à parler et visiblement tu n’as pas beaucoup aimé ce que tu as entendu. Peut-être aurait-il fallu, pour te plaire, que je reste muette. » écrit-el⸱le en s’adressant directement à son père. Ce qui ressort particulièrement de la première œuvre de Letizia Finizio est la relation conflictuelle qu’el⸱le entretenait avec son père, à la fois présent physiquement et affectueux à sa manière et d’une absence psychologique violente, teintée de jugement. Cet homme se montrait d’une dureté implacable envers sa fille et, plus largement, envers les femmes, si bien que ses propos et son modèle éducatif en devenaient oppressants, voire menaçants. L’auteur.ice raconte l’anecdote d’un repas durant lequel il l’a forcé⸱e à prendre un verre d’alcool avant de dire à son fils : « tu vois, D. c’est toujours comme ça avec les femmes, quand elles disent non, ça veut dire oui. »

https://zone-critique.com/enquetes/les-enfants-pris-au-piege/

De tels propos ne pouvaient être tolérés par son enfant ouvertement féministe. Pourtant, cette lettre semble être un moyen pour l’auteur⸱ice d’essayer de comprendre la raison pour laquelle son père agissait de la sorte, peut-être même pour lui pardonner et rendre, dans ces derniers instants et dans son souvenir endeuillé, leur relation plus douce. Cette tentative se retranscrit d’ailleurs dans l’évolution du texte. Les phrases sont écrites comme si elles n’avaient pas été pensées au préalable, laissant transparaître une spontanéité dans l’écriture, qui lui permet de laisser ses sentiments prendre le dessus.

« À la fin de ta maladie j’ai souhaité que tu meures plus vite parce que t’étais vraiment insupportable (Je sais que j’ai dit l’impensable. Je te demande pardon) »

Cette parenthèse est pleine de sens. Plutôt que d’effacer ce qu’el⸱le avait écrit,t elle a préféré s’en excuser et ainsi ne pas cacher une nouvelle fois ce qu’el⸱le pensait réellement. Ce commentaire marque aussi un changement d’atmosphère dans l’écriture du livre qui devient plus sereine durant quelques pages. Elle sait que son père avait de l’affection pour elle, même si la pudeur l’empêchait de montrer ses sentiments comme el⸱le l’aurait souhaité. « Alors naît la certitude qu’existait quelque part ta tendresse, bien que strictement exprimée dans le silence, prisonnière de nos mails. »

« Je pense t’avoir tout dit. Que nous restera-t-il ensuite ? »

Finalement, cette lettre lui a permis de clarifier la relation qu’elle entretenait avec son père pour démarrer une nouvelle vie, marquée par son absence, le cœur à la fois lourd et allégé des secrets qu’il contenait : « Aujourd’hui je sais que la haine est indissociable de l’amour que je te porte et il n’y a rien que je puisse faire pour le changer. » Le trajet qu’elle parcourt pour atteindre cette conclusion, à la fois aigre et d’une douceur d’âme incroyable, est intéressant à suivre du fait de l’absence de manichéisme dans leur relation. Il est en effet rare de lire des ouvrages dans lesquels une personne s’exprime avec tant de franchise – et ose dévoiler autant de points négatifs – sur quelqu’un qui vient de décéder. Dans cette œuvre, le lecteur traverse un éventail d’émotions et navigue entre incompréhension, tristesse, manque, haine (parfois), amour, pour parvenir finalement à l’acceptation.

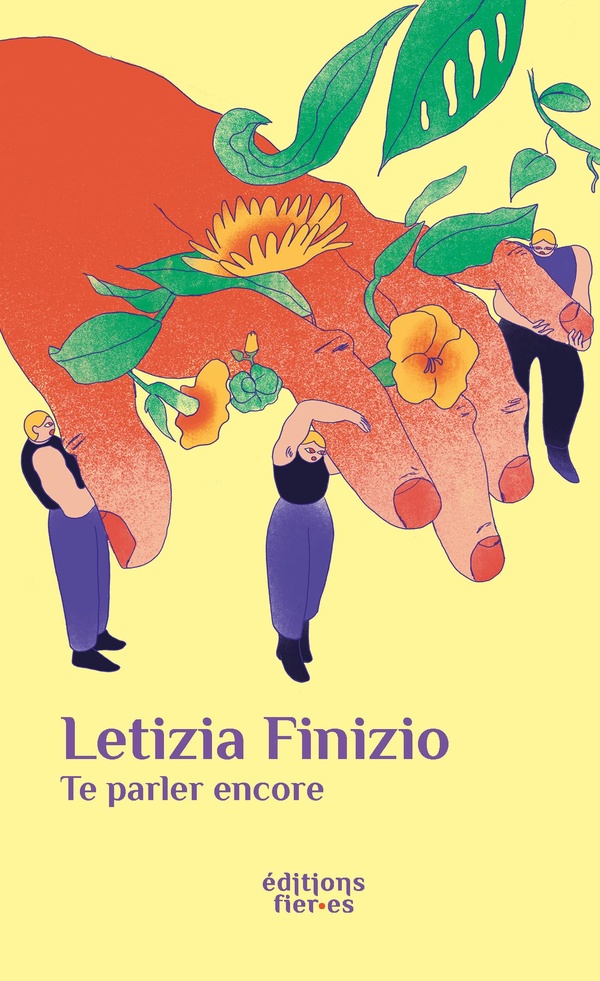

- Te parler encore, Letizia Finizio, Éditions fier·es, octobre 2024.

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.