Reso et Zone Critique ont reçu l’écrivaine Leïla Slimani en février. Dans cet entretien, elle nous parle de son dernier livre J’emporterai le feu, tome final de la trilogie du « Pays des autres ».

ZONE CRITIQUE : En janvier, vous avez publié le dernier tome de votre trilogie « Le Pays des Autres » : J’emporterai le feu. Dans le prologue, il semble que vous commenciez par la description des circonstances dans lesquelles vous avez écrit, et vous nous parlez notamment d’un phénomène qui s’appelle le Brain Fog. Phénomène qui aurait touché beaucoup de personnes qui ont été atteintes du Covid et qui correspond à un état de trouble mental. Pourriez revenir sur cet état, et nous dire en quoi il a influencé l’écriture de J’emporterai le feu ?

Leïla Slimani : Le livre commence à la première personne, mais ce n’est pas moi. La première personne qui parle c’est Mia Daoud, le personnage central du livre et la narratrice. C’est un personnage très important pour moi – à la fois sur le plan narratif, pour l’histoire de la famille Belhaj et Daoud – mais aussi sur le plan littéraire. À travers ce personnage, j’apporte une forme de résolution à cette trilogie. J’avais envie qu’à la fin de celle-ci, on comprenne qui raconte cette histoire et depuis où elle est racontée. Que le troisième tome permette d’apporter un éclairage sur l’ensemble du cycle romanesque. Je souhaitais que les gens comprennent que quand Mathilde arrive à la ferme dans le premier tome et pense que c’est trop loin de chez elle, ça n’est pas un récit qui vienne de nulle part. C’est cette petite fille, Mia, qui a raconté l’histoire de sa grand-mère, et qui l’a imaginée, qui l’a racontée à travers ses souvenirs.

Effectivement, Mia partage des choses avec moi et je joue beaucoup dans le livre de cette confusion entre fiction et réel, d’une identification floue. Il y a beaucoup de choses qui nous opposent, mais aussi beaucoup de choses qui nous rapprochent, la première étant d’être écrivain. Quand j’ai écrit ce livre, j’ai traversé une période de très grande perte de repères, de crise existentielle. Ce n’était pas lié pour moi à une maladie, mais à une forme d’épuisement physique et mental, et au fait que je m’étais un peu perdue dans la littérature. Vous disiez que vous vous étiez oublié en lisant le livre, moi je me suis oubliée en l’écrivant. Je ne savais plus vivre, être dans la vraie vie. Je savais communiquer avec mes personnages, passer du temps avec eux, mais je n’étais plus capable de faire à manger ou de me promener dans la rue parce que le réel me paraissait totalement irréel. Je me suis donc intéressée à cette question presque neurologique de la mémoire parce que j’avais beaucoup de confusion et d’oublis.

Ce récit n’est pas un récit de souvenirs. Mia ne peut pas se souvenir des années 40, elle n’y était pas. C’est un livre qui interroge le rapport à la mémoire : on se souvient en fait de très peu de choses et la mémoire réordonne le récit de notre vie et les récits qu’on nous a transmis. Finalement, la mémoire est une forme de romancière, elle écrit son propre roman.

C’était donc intéressant pour moi d’avoir quelqu’un avec une mémoire défaillante, qui a peur de perdre la mémoire et le langage, qui sont deux choses essentielles à un écrivain et qui se retrouve face à un médecin en lui disant « si je perds ça je perds tout je suis fini ». C’est ce même médecin qui invitera à « trouver sa madeleine », c’est-à-dire à retourner sur les traces d’un passé enfoui mais inaccessible.

ZONE CRITIQUE : Il y a une phrase qui illustre bien le personnage-clé qu’est Mia. Je vous cite : « ses parents croyaient naïvement que les livres étaient une cape d’invisibilité qui rendait leur fille inaccessible aux malheurs et au dangers. Ils n’avaient pas compris que Mia y cherchait autre chose que les romans avaient nourris en elle : un immense appétit de liberté, une aigreur à l’égard de sa vie morne et sans relief à la périphérie du monde ». Au fond qui est Mia ? Que cherche-t-elle ? Quel est son code existentiel ?

Leïla Slimani : Mia est une jeune femme qui naît au milieu des années 70. Elle est donc la petite-fille de Mathilde et d’Amine : Mathilde étant une femme alsacienne qui est tombée amoureuse d’un soldat marocain et qui s’est installée au Maroc à la fin des années 40. Mia est aussi la fille de Mehdi et de Aïcha qui sont, au moment où le troisième tome commence, un couple bien installé de la bourgeoisie de Raba. Aïcha est gynécologue et une femme très engagée et féministe. À travers le soin qu’elle apporte au corps des femmes, elle a aussi une action qu’elle espère être une action d’émancipation pour elles, ou en tout cas une action d’écoute et de très grande lucidité sur la façon dont les femmes vivent à cette époque-là. Mehdi, quant à lui, est beaucoup moins ancré que sa femme. C’est un homme extrêmement intelligent qui connaît une carrière fulgurante. Il est très ambitieux, mais c’est aussi un homme qui est empêtré dans beaucoup de contradictions : il est tiraillé entre un désir de réussite sociale, et en même temps un désir de pureté, entre le désir d’être présent pour ses filles et pour sa famille, en même temps que de nourrir une très grande soif d’indépendance, il entretient une forme de nationalisme et en même temps que d’être un grand cosmopolitisme. C’est quelqu’un de très complexe, qui souffre aussi de ces tiraillements.

Mia est une petite fille qui voue à son père une admiration et une adoration sans limites. Elle le trouve extrêmement mystérieux, insaisissable, elle ne le comprend pas, elle ne le voit pas souvent. Sa masculinité aussi la fascine. En effet, elle vit dans un monde de femmes avec sa grand-mère, sa mère… Elle n’a pas beaucoup d’intérêt pour ce monde féminin auquel va venir s’ajouter une autre personne qui est sa petite sœur, qui naît dans la première scène du roman, et vis-à-vis de laquelle elle va nourrir une haine et une jalousie très intenses, très noires. Au fur et à mesure qu’elle se rapproche de son père, qu’elle intègre de plus en plus les codes de la masculinité, elle découvre aussi sa sexualité et son homosexualité dans un pays qui la réprouve. C’est à travers la découverte de son homosexualité qu’elle comprend qu’elle vit dans un monde marqué par l’hypocrisie, par une forme de conformisme social, un monde traversé de frontières. Chez elle, c’est un monde plutôt libéral, cosmopolite, bourgeois, où on défend des valeurs de liberté, d’égalité entre les hommes et les femmes, une certaine forme de liberté religieuse, même une certaine liberté sexuelle. Elle comprend rapidement qu’à l’extérieur, ça ne se passe pas du tout comme ça. Ses parents lui enjoignent de se taire, de ne pas parler de ce qui se passe à la maison, et de ne pas parler de son homosexualité. Elle ne comprend pas : le monde dans lequel elle vit est un monde informe, sans constance, dans lequel il n’y a pas de vérité absolue, dans lequel le rapport à la morale change en fonction des circonstances. C’est une jeune femme qui souffre énormément parce qu’elle a envie d’absolu. C’est une grande lectrice et une enfant très intelligente qui rêve d’ailleurs, qui rêve de liberté, mais qui sait que le prix à payer pour cette liberté sera très grand.

Je pense que revenir à l’intime, c’est être capable de parler aux gens par l’émotion.

ZONE CRITIQUE : Mia découvre la France lorsqu’elle part faire ses études en classe préparatoire à Henri IV. Elle découvre la grisaille des dimanches parisiens. Qu’est-ce qu’elle sent, qu’est-ce qu’elle découvre de ce pays-là ? Comment est-ce qu’elle le perçoit au moment de son arrivée ?

Leïla Slimani : Ce qui est très étrange pour Mia, c’est qu’elle est française puisque sa grand-mère l’est. Elle a été toute sa vie au lycée français, elle parle le français, elle a lu les livres français, elle a vu les films français. Au fond, quand elle part, elle pense que ce pays est le sien, elle a le sentiment qu’elle en maîtrise les codes, qu’elle le comprend. Mais à son départ, elle est inquiète parce qu’elle se dit « j’ai lu tous ces livres des Français : j’ai lu Balzac, Zola, Aragon et les autres, et je n’ai jamais vu un personnage qui me ressemble. Et si je n’existe pas dans leurs romans, comment je peux exister dans la vie ? ».

Quand elle arrive, elle va vivre une expérience que vivent énormément de gens qui sont dans la même situation que Mia : c’est le sentiment d’arriver dans un pays dont vous connaissez énormément de choses, mais où personne ne vous connaît et où personne ne connaît votre histoire. Vous parlez la langue, vous maîtrisez les codes, mais ceux que vous avez en face de vous ne sont pas dans cette relation réciproque, créant un très grand sentiment de décalage. Elle se rend compte qu’elle maîtrise certains codes, mais pas toutes les références notamment de pop culture, qu’utilisent tous ses amis. Elle n’est pas habituée au mode de vie occidental. J’essaie toujours, dans le livre, de travailler et de raconter les choses à travers le corps parce que je crois que les grandes questions politiques qui y sont abordées sont toutes des questions qui interrogent le rapport au corps. Notamment l’immigration : c’est d’abord une expérience physique.

C’est quelque chose que j’ai vécu moi-même : s’installer dans un nouveau pays c’est s’habituer à un climat, s’habituer à une nouvelle lumière, à une nouvelle nourriture, à une nouvelle façon de se tenir, à une nouvelle façon parfois même de parler. Il y a des pays où on se fait la bise, où on se donne la main. S’habituer c’est faire des erreurs avec son corps, et le corps de Mia est troublé. Elle a tout le temps sommeil, elle n’est jamais rassasiée, la nourriture n’est pas la même que celle de chez elle, donc c’est une expérience profondément mélancolique. Cette expérience est aussi par instants humiliante parce que c’est dans ce pays qu’elle croyait être le sien que pour la première fois, elle va se rendre compte qu’elle est une arabe. Elle va se rendre compte de ce que c’est qu’être un arabe dans les yeux des français dans les années 90, qui étaient des années où la façon dont on parlait des « beurs », des « rebeux », des Arabes, était beaucoup plus désinhibé qu’aujourd’hui. Je suis arrivée en 98 mais je me souviens que deux ans auparavant, il y avait eu un marocain jeté dans la Seine un 1er mai. C’était une époque où il y avait une sorte de peur qui circulait, ce qui explique que Mia est très effrayée, qu’elle ne se sent pas à son aise. Mais elle ne savait pas, avant d’aller en France, qu’elle était une arabe.

ZONE CRITIQUE : La relation entre Mia et son père est assez surprenante. Il y a notamment ce fameux discours fantasmé ou réellement exprimé : était-ce volontaire de laisser une ambiguïté à ce niveau ? Dans ce discours, Mehdi dit à Mia, au moment où elle s’apprête à partir en France, ces paroles : « ces histoires de racines, ce n’est rien d’autre qu’une manière de te clouer au sol. Alors peu importe le passé, la maison, les objets, les souvenirs, allume un grand incendie et emporte le feu. Je ne te dis pas au revoir ma chérie, je te dis adieu mon amour, ne transige pas avec la liberté. Méfie-toi de la chaleur de ta propre maison. ». Pourquoi est-ce que ce père dit à sa fille de partir et de ne pas revenir ?

Leïla Slimani : Je crois que c’est le plus grand acte d’amour qu’un parent puisse faire à l’égard de son enfant : celui de lui dire d’être libre, de lui dire « je te préfère libre qu’enfermé à la maison, parce que je voudrais te posséder ou parce que je pense que tu dois correspondre à un certain modèle ». Mehdi est tout à fait conscient de ce qu’elle est. Même si Mia a pu reprocher à ses parents une forme d’hypocrisie, de silence autour de son homosexualité, Mehdi lui signifie qu’il n’est pas aveugle, qu’il voit très bien, qu’il préfère sacrifier son bonheur et être un père malheureux à qui sa fille manque, mais avoir une fille libre. Pour moi, c’est un acte d’amour absolument déchirant, d’autant plus déchirant que cet homme est très attaché à son pays et qu’il sait l’amour que sa fille a aussi pour son pays. C’est très humiliant de lui dire qu’il faut qu’elle quitte ce pays qu’ils aiment parce que ce pays ne l’aime pas. Pour un père comme Mehdi, c’est absolument terrible d’être obligé de reconnaître ça. Je crois que les plus grands actes d’amour qu’on puisse commettre à l’égard de nos enfants, ce sont les moments où on est capable de regarder la vérité en face, d’être prêt à assumer la liberté de nos enfants, plutôt que notre confort à nous. Quand je demandais à mes parents « mais qui on est ? », ils me disaient « je n’en sais rien, on va pas te donner une définition à l’avance, tout est à faire et tout est entre tes mains, inventes-toi, tu es libre ». Être libre à 18 ans c’est très dur. C’est vertigineux d’avoir cette liberté entre les mains. Et en même temps, 20 ans après je me rends compte que c’est le plus beau cadeau qu’on pouvait me faire : celui de ne pas m’avoir défini à l’avance et de m’avoir offert le monde entier, l’horizon illimité.

ZONE CRITIQUE : Est-ce que cette liberté illimitée est la clé qui permet de comprendre le titre de votre livre, J’emporterai le feu ? Celui-ci vient d’une citation de Jean Cocteau à qui on demande « si votre maison brûlait, qu’emporteriez-vous ? », à laquelle il répond « j’emporterai le feu ». Ce feu-là, est-ce cette intensité de la liberté qui continue à brûler en Mia quand elle part à Paris ?

Leïla Slimani : Ce feu, c’est ce qui reste dans ce qui a été perdu. C’est-à-dire que le passé disparaît, les gens qu’on aime meurent, les souvenirs s’effacent, tout brûle mais ce n’est pas parce que ça brûle qu’on n’en emporte pas quelque chose avec soi. L’héritage essentiel c’est cette chose qui traverse les générations, cette chose qui brûle en nous. Si j’ai choisi de mettre le titre au futur et à la première personne, c’est aussi parce qu’il porte la promesse que j’ai faite à mon père et que je fais aussi à la génération d’après. « Je te le promets, je continue à emporter ce feu avec moi, rien de ce que vous m’avez donné n’a disparu. »

C’est aussi un titre manifeste, une manière à moi de parler de l’identité et de dire que je continue de me battre pour cette idée de la complexité, de la nuance, des individus dans ce qu’ils ont de plus de plus intime, de plus différent, les uns des autres. Ce feu qui brûle en nous tous fait que nous sommes des êtres humains et qu’on ne peut pas être enfermé dans des définitions simplistes ou des idéologies. Nous sommes le feu. Le feu c’est cette vie, cet amour, cette humanité qui nous ressemble, qui nous rassemble. Dire « j’emporterai le feu » c’est aussi faire référence à Baldouine, dire à ceux qui me refusent des identités, qui sont dans le rejet ou dans une vision réactionnaire ou raciste des choses, que moi, j’ai le feu et je porte ce flambeau pour moi et pour les autres.

On a en nous une capacité immense à comprendre, à vivre dans une forme d’empathie. C’est dans l’écriture et la lecture qu’on s’en rend compte.

ZONE CRITIQUE : Est-ce que vous vous assumez la définition de roman politique à propos de votre ouvrage ? Si oui, de quelle manière la forme du roman parvient à s’emparer de l’objet politique ? Vous parliez d’individualité, est-ce que le roman n’est pas finalement l’endroit où il est possible de laisser de l’espace pour que ces individualités s’expriment ?

Leïla Slimani : C’est une question très complexe à laquelle je n’ai pas de réponse théorique, et je pense que chaque écrivain fonctionne différemment. La manière dans ce roman d’avoir une sorte d’engagement, ou de tenir un propos politique, c’est l’incarnation. Ce sont des situations qui sont pleinement vécues par les personnages, avec leurs émotions. Le corps est un objet fondamentalement politique. Il n’y a rien de plus politique que de raconter l’intimité. Dans les grands discours idéologiques, médiatiques et politiques, parfois on ne comprend pas de qui on parle, de quel humain il s’agit. On a l’impression que plus personne ne regarde personne dans les yeux, que tout s’est déshumanisé, que tout s’est vidé de chair et donc de sens. Je pense que revenir à l’intime, c’est être capable de parler aux gens par l’émotion. D’être capable de recréer une relation d’empathie, de montrer aussi qu’on peut s’identifier à quelqu’un de différent, qu’on peut être bousculé par l’autre sans entrer dans un conflit ou le détester.

Bien sûr que pour moi le propos est politique, simplement dans le fait que j’ai envie que le lecteur soit amené à vivre des situations ou être témoin de situations qui vont le questionner. Il doit être amené à avoir peut-être une empathie ou une compréhension de choses auxquelles il n’est pas habituellement exposé. Une des grandes questions politiques de cette trilogie, c’est aussi l’ambition d’écrire un grand roman contemporain universel sur le Maroc, et donc sur un pays du Sud. Pendant très longtemps, on nous a refusé ou nié la possibilité pour nous, pays du Sud, de pouvoir écrire de grands romans universels auxquels les Occidentaux, eux, parviendraient à s’identifier. Saul Bellow questionne d’ailleurs à ce sujet : « Qui est le Tolstoï des Zoulous ? Et bien le Tolstoï des Zoulous c’est Tolstoï ». Mais il y a sans doute un auteur zoulou qui pourrait être le Tolstoï des zoulous. Je voulais rendre le lecteur un peu mal à l’aise parfois, le bousculer, mais m’interdire toute caricature, tout cliché ou simplification. Ne pas donner au lecteur exactement ce qui ce qu’il attend, essayer d’aller chercher dans les petits détails ; parce que les détails disent tout. Je pense par exemple à Inès qui vient déjeuner chez les parents de son petit ami, où de petites phrases sont dites. Je veux essayer d’éviter l’écueil de la caricature pour permettre à une vérité du cœur et une vérité du langage d’apparaître. Je veux des vraies phrases, des vrais mots, loin de tous ces mots creux et ronflants qu’on peut entendre. Je veux les mots de la vie des gens.

ZONE CRITIQUE : Je repensais à La tâche de Philip Roth où une scène décrit la relation amoureuse et sexuelle entre un personnage qui s’appelle Coleman Silk et une femme qui s’appelle Faunia Farley. Coleman vient voir Faunia sur son lieu de travail, une laiterie. Il y a une scène de description incroyable de la relation de séduction entre ces deux personnages et sur tout ce qui se joue d’invisible. Le narrateur a cette phrase : « si copieux, abondant, surabondant dans sa plénitude sensorielle, le détail de la vie, s’en est la rapsodie ». Je trouve que votre texte précisément, abonde de détails concrets qui donnent de la chair aux individualités, ce qui nous permet de ressentir de l’empathie en tant que lecteur. Est-ce que vous pourriez nous le montrer, ce Maroc des années 80 que vous décrivez ? Quel est ce pays ?

Leïla Slimani : Il s’agit d’un moment extrêmement complexe de l’histoire du Maroc, plein de contradictions. C’est un moment de crise. Le Maroc sort des années 70 qui sont des années de désillusion puisqu’elles ont commencé avec une sorte de parenthèse enchantée pleine d’une jeune génération extrêmement diplômée, ouverte, assez acquise aux idées de gauche, aux idées révolutionnaires, tiers-mondistes, panarabistes. Les attentats dont le roi Hassan II va être victime dans les années 70 vont conduire à un durcissement du régime et à la mise en place d’un système de répression. C’est aussi une période de très grande crise économique puisqu’au tout début des années 80, le Maroc va vivre la pire sécheresse de son histoire qui va conduire à un exode rural massif et donc à la prolifération des bidonvilles, à des émeutes. Il y a les fameuses émeutes du pain de 1981 à Casablanca, mais chaque année a connu des moments de contestation évidemment réprimés par la violence. Hassan II est très dur, il ne respecte pas les droits de l’homme mais il s’agit tout de même d’un roi avec un très grand charisme : il passe 7j/7. sur les écrans, il invite de grands journalistes français dans son palais, il s’exprime dans un français absolument parfait, il a une très grande culture. Il revendique d’ailleurs la double culture, lui qui a été éduqué en partie sous le protectorat et affirme que le Maroc est un pays-pont entre le monde arabe, le monde africain, et le monde européen. C’est l’époque où le Maroc pose sa candidature à la Communauté européenne et un monde où l’immigration commence tout juste. Depuis les années 80, avec le regroupement familial, on assiste à l’intégration des populations maghrébines en Europe. Ce ne sont plus des hommes qui travaillent avec l’espoir du retour. Dans les discours politiques de l’époque, il y a beaucoup de questionnements autour de cette population qui vit en France, puis ensuite en Espagne, en Belgique. Est-ce qu’ils vont revenir ? Est-ce qu’ils peuvent devenir des citoyens européens ? Si oui, comment ? C’est un pays qui traverse des secousses, et en même temps, qui se développe petit à petit. Dans les années 90, il s’ouvre au commerce international, et se libéralise, c’est donc un pays en clair-obscur dans lequel la liberté d’expression n’existe pas, et où il y a une grande violence dans les rapports sociaux.

ZONE CRITIQUE : L’un des personnages qui va être en prise avec cette violence c’est Mehdi. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette figure centrale, et nous dire ce qu’il incarne ?

Leïla Slimani : Il incarne une part de l’histoire de beaucoup d’anciens pays coloniaux comme le Maroc. Au Maroc, il n’y avait pratiquement pas d’écoles dans lesquelles il y avait des Marocains. En 1956, quand les Français sont partis, il n’y avait que neuf médecins marocains, cinq dentistes et trois avocats. Cette idée de mission civilisatrice a été une très grande farce, personne n’a été réellement formé. En revanche, ils ont créé un système qui faisait que dans certaines familles marocaines, quand un enfant très brillant était repéré, on le mettait dans ce qu’on appelait l’école des notables. C’était une école en français avec une éducation de qualité. Le personnage de Mehdi vient d’un milieu modeste de la ville de Fès, qui est la capitale culturelle et spirituelle du Maroc. Il va être repéré, c’est un enfant extrêmement brillant, très en avance, très ambitieux, mais qui va, dès l’enfance, comprendre que cette éducation est en train de l’arracher en partie à lui-même. Cette éducation le met à distance de ses parents qui sont des gens traditionnels et religieux. Lui, a une très grande attirance pour le monde occidental qui brille de modernité. Il va d’abord devenir marxiste, puis un très brillant économiste, puis un professeur d’économie à la fac, et il embrasse à un moment l’idée de devenir un grand écrivain, d’écrire un livre révolutionnaire qui changerait d’histoire de son pays, puis ensuite faire la révolution. Finalement, il tombe amoureux de Aïcha, médecin, dont les parents sont des bourgeois installés. Et il se demande si dans ce monde dans lequel il existe une telle répression, s’il va changer le monde en étant incarcéré dans une prison au fin fond du sud du Maroc. Il envisage plutôt d’intégrer le système pour essayer de transformer les choses, de faire le bien, de lutter contre la corruption et d’apporter sa modernité. Il prend en main une banque qu’on va lui confier qui s’appelle le Crédit commercial du Maroc, qui est censé promouvoir le tourisme et le développement de l’immobilier dans le pays et il va la révolutionner en quelques années. Il va connaître un succès absolument fulgurant. Mais ce succès, comme c’est souvent le cas dans ce type de régime, va attiser des jalousies, des envies. Il se montre très peu coopérant à l’égard de ceux qui lui demandent parfois de fermer les yeux sur certaines choses, d’accepter des pots de vin. À force d’être trop résistant, il va tout perdre.

ZONE CRITIQUE : C’est un personnage effectivement très complexe avec de nombreuses contradictions. Il y a cette scène où un jour Mia est très déprimé, et Mehdi la rejoint dans sa chambre et dépose Cent ans de solitude près d’elle et lui dit « Tiens, lis ça, quelle que soit la raison de ton chagrin, quand tu auras fini de lire ça, tu l’auras oublié. » Est-ce que vous êtes d’accord avec Mehdi ?

Leïla Slimani : C’était la méthode de mon père quand j’avais du chagrin. C’était un homme pour qui il était très difficile d’exprimer ses sentiments, mais je crois qu’on a mille façons d’exprimer ses sentiments. On vit dans une société qui valorise beaucoup la parole, mais je pense qu’il y a aussi parfois dans l’amour des silences, des tendresses et des générosités qui sont silencieuses. Je pense que de manière générale, quand on ne va pas bien, la meilleure manière de se guérir ce sont les autres, qu’ils soient réels ou imaginaires. Il faut parvenir à se décentrer de soi-même. Dès qu’on se met à penser aux autres, je trouve que notre chagrin devient toujours un peu moins lourd, et un peu plus surmontable. Mon père faisait ça, et plus les chagrins étaient gros, plus le livre était épais, le temps que ça passe. Il disait « le temps que tu lises ce livre, le chagrin aura disparu ».

ZONE CRITIQUE : Vous aviez écrit en 2018, avec beaucoup d’humour, que vous êtes « une arabe qu’on aime bien », vous buvez de l’alcool, vous mangez de la viande, vous fumez, et vous dites que « c’est ça, l’image qu’on aime en France d’une arabe comme moi, et quand on me demande mon origine je ne suis ni un fromage, ni un animal, j’ai une histoire. » Sept ans plus tard, est-ce que vous trouvez que la France a progressé à ce sujet ?

Leïla Slimani : Je n’ai pas envie de répondre une réponse pessimiste, parce que les choses sont beaucoup plus nuancées que ça. J’ai pu écrire ça et des gens ont pu le lire. Peut-être que ça fait que d’autres gens pourront l’écrire aussi, que ça pourra exister ailleurs. Je crois qu’il faut aussi, dans l’époque dans laquelle on vit, nourrir un peu la nuance et l’optimisme. Est-ce que ça s’est amélioré, je ne sais pas. Mais je pense que pas mal de gens en sont conscients. Je pense que justement, l’humour est quelque chose d’extrêmement important. Je vois par exemple, dans mon pays, le Maroc, que les gens ont un rapport de plus en plus décomplexé à leur identité. Dans les années 80/90, on n’avait pas un rapport heureux à nous-même. Être arabe ça n’était pas quelque chose dont on se vantait, les pays arabes étaient associés à la dictature, qui était associée à la pauvreté, qui était associée à l’oppression. On appartenait à un monde que les gens appelaient « le tiers-monde », mais sans nous expliquer pourquoi, ni comment.

On regardait des films dans lesquels il n’y avait jamais d’arabe, sauf quand c’était des méchants qui parlaient avec un accent, l’œil qui frise et le cheveu un peu huileux. J’ai toujours pensé, petite, que j’étais laide, parce que je n’avais jamais vu dans un magazine une fille qui me ressemblait. Mes cheveux étaient moches, j’avais de trop gros sourcils. Les Arabes, nous étions moches. Aujourd’hui malgré tout, ça a changé : vous regardez la télévision, le Parlement, un magazine, on existe. C’est pour ça que dans mon livre je parle aussi beaucoup du foot. J’ai une passion pour le foot qui est pour moi très important, et qui raconte beaucoup de nos sociétés. J’ai vu l’équipe de foot du Maroc en 2022, avec son parcours, qui s’est retrouvé face à la France en demi-finale, avec un sentiment de se retrouver face à un égal, et non pas face à un grand-frère. 50 % de l’équipe est binationale, et une partie de ces gens ne parlent même pas l’arabe dialectale.

C’est intéressant aujourd’hui pour les gens qui vivent dans le monde européen un moment de crise difficile, de voir que dans le sud, il est en train de se développer une modernité identitaire dont les gens ne sont pas conscients. 15% de la population marocaine vit aujourd’hui en partie à l’étranger. Il y a dans toutes les familles un néerlandais, un Allemand, un français, un Belge. On est en train de se réconcilier avec ce qu’on est. On devient fort en foot, on fait des films, on publie des bouquins, donc oui, ça a changé. Parce qu’il y a des gens qui ont le feu, qui ont envie de l’emporter, et parce qu’on a envie de faire briller ce métissage et cette diversité. Je n’ai pas envie d’être négative. Si je suis l’arabe comme il l’aime, tant mieux pour eux. S’ils ont envie de m’aimer pour des mauvaises raisons, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c’est qu’on ne nous aime pas pour des mauvaises raisons. On essaie de se battre pour que ça n’existe plus, mais il faut être un peu optimiste aussi.

Je veux des vraies phrases, des vrais mots. […] Je veux les mots de la vie des gens.

ZONE CRITIQUE : En quoi l’émancipation est-elle aussi la plus belle des libertés pour Mia ? En quoi il y a ce besoin de porter l’incendie de ses racines pour s’inventer une nouvelle vie ?

Leïla Slimani : C’est toute la question de ce roman, mais aussi toute la question de la trilogie, et même la question au cœur de tous mes livres. Même dans Chanson douce, même dans Le Jardin de l’ogre, je pose cette question : « comment on fait pour être libre avec les autres ? Comment faire pour rester un individu tout en étant quelqu’un qui crée du lien ? Comment on fait pour faire famille ? Comment, en plus en tant que femme, on est définit par les gens sur ce que devrait être notre liberté, comment on fait pour jongler entre ça et le désir malgré tout d’amour, de tendresse, de refuge, d’un foyer, d’un lieu à soi, d’un lieu qui nous définit, d’une patrie ? » Je crois que c’est ça l’aventure d’une vie et qu’il est très difficile de trouver la réponse à ça, qu’elle se résout dans les liens qu’on crée et dans la chance qu’on a ou non. Il s’agit de rencontrer ou de tisser des liens avec des gens qui sont respectueux de votre liberté et surtout désireux de cette liberté. Je crois que pour une femme, le plus difficile n’est pas tellement de s’émanciper, mais de s’émanciper sans être seule. Que cette émancipation ne devienne pas un sacrifice, notamment dans des sociétés comme la société marocaine.

J’ai écrit un livre qui s’appelle Sexe et mensonges où je suis allée à la rencontre de beaucoup de femmes marocaines, et ce qui m’a le plus torturée, c’est quand j’ai discuté avec des femmes de 50/60 ans qui avaient fait le choix d’une vie très libre, qui ne s’étaient pas mariées, qui n’avaient pas eu d’enfants, qui ont profité de leur liberté et qui toutes, m’ont dit « Je regrette mon choix, je regrette d’être libre, je n’aurais pas dû choisir ça. Parce que finalement je suis libre mais je suis seule. Et être libre et complètement isolée dans une société qui vous marginalise à quoi ça sert ? » La liberté a un coût, et c’est faux de faire croire aux gens qu’elle n’en a pas. La plupart des gens ne veulent pas être libres, ils préfèrent le confort et la sécurité à la liberté. La liberté, très peu de gens sont capables de vivre avec elle et moi-même par moments je ne suis pas sûre, c’est vertigineux. La liberté a un prix, elle est à vous, et lorsqu’elle ne vous éloigne pas des autres et que vous arrivez à la conquérir, c’est une aventure magnifique, la plus belle de la vie, de pouvoir être libre sans être seule.

ZONE CRITIQUE : Quand et comment avez-vous su que vous vouliez devenir écrivain. Est-ce que ça a été difficile ou plutôt évident ?

Leïla Slimani : Je l’ai su quand je devais avoir 6 ou 7 ans. Un jour mes parents ont invité des amis à dîner, et ces invités ont demandé à chacune de mes sœurs ce qu’elles voulaient faire quand elles seraient grandes. Ma mère a dit « Leïla elle sera écrivain » et je ne sais pas pourquoi, cette phrase est restée dans mon esprit. Je ne sais plus si ce souvenir est vrai ou si c’est quelque chose que j’ai réinventé, mais j’ai toujours eu la certitude que je serai écrivain. Ensuite, adolescente, quand j’ai commencé à beaucoup lire, j’ai nourri une véritable idolâtrie aux écrivains. Dans ma chambre, j’avais des dessins de Baudelaire quand toutes mes copines n’avaient que des posters de mode ou de chanteurs. Je voulais être écrivain parce que je trouvais que c’était la plus belle vie du monde. C’étaient des vies de passions amoureuses, de voyages, ils mourraient tous en se suicidant, en étant alcooliques, et je trouvais ça super. Donc, on était plutôt sur de l’évidence. Ensuite, la phase difficile a commencé, parce que ça ne consiste pas seulement à être alcoolique et à se suicider. Ça demande quand même beaucoup de travail, beaucoup de ténacité, beaucoup de patience, parce qu’on met du temps à devenir écrivain. On découvre sa voix de manière très progressive, c’est similaire à quelqu’un qui se mettrait à faire un sport et qui progressivement maîtrise son corps, travaille ses muscles, et se rend compte de ce dont il est capable. Je n’ai jamais envisagé une autre vie que celle-là.

ZONE CRITIQUE : Comment vos personnages vous ont dévié de la finalité de cette trilogie ?

Leïla Slimani : Dans l’écriture de quelque chose comme une trilogie, il faut trouver le bon équilibre entre la solidité de la structure et la possibilité de l’accident. Dans l’écriture, il faut qu’il y ait des accidents, qu’il y ait des choses qui vous surprennent, que d’un coup vous puissiez aller dans une autre direction. Mais il faut quand même d’abord que la structure soit solide. Il faut avoir construit les choses de sorte que les personnages qu’on a fait naître dans le premier, aient une finalité déterminée dans le dernier tome. J’ai construit une immense structure chronologique par personnage, ensuite par événements (ceux au Maroc, ceux en France, ceux dans le monde) puis j’ai tout croisé. La grande théorie de Tchékhov qui dit que si vous mettez un fusil dans une pièce, il faut l’utiliser. Si j’utilisais un élément dans le premier, il fallait que dans le deuxième il y ait la solution, et que peut-être on en ait le souvenir dans le troisième. C’est ce qui permet de créer avec le lecteur une forme de complicité.

Il y a toujours des choses qui nous dépassent et notamment les personnages, d’autant plus lorsqu’on écrit une trilogie. On vit avec eux pendant 6 à 7 ans. Mes personnages sont devenus des personnes à part entière de ma vie. Amos Oz dit : « un écrivain c’est comme un épicier, tous les matins on ouvre la boutique et on attend les clients » et c’est exactement ça, les clients ce sont les personnages. Il faut être très disponible à ses personnages, il faut pouvoir s’oublier pour vraiment les écouter, les laisser nous dépasser, accepter parfois de pas totalement les comprendre. Il y a des personnages qui sont plus libres que d’autres, avec lesquels on se dispute beaucoup parce qu’ils veulent absolument faire quelque chose qu’on ne veut pas qu’il fasse. Par exemple, le personnage de Selma est un personnage qui ne m’a jamais laissé lui faire faire ce que je voulais. Elle a toujours pris ses propres décisions. À chaque fois que je commençais une écriture de scène avec elle, ça ne se terminait jamais comme je voulais. Dans le deuxième tome, il y a un passage où Selim devait venir chez elle simplement pour lui apporter de l’argent, et elle devait simplement l’aider, et en fait ils ont fait l’amour. Ça n’était pas du tout prévu. C’est Selma qui d’un coup a ressenti pour lui un très grand désir. J’ai senti qu’elle le désirait puis qu’elle voulait se venger alors que je n’étais pas d’accord, parce que ça allait m’apporter beaucoup de complications. J’ai essayé de l’écrire dans tous les sens, elle ne voulait pas, et j’ai été obligé de l’écrire comme ça. Dans le troisième tome, j’ai essayé mille fois d’écrire un passage sur Amine qui vieillit et finit par disparaître. Sa disparition, c’est lui qui me l’a imposée. C’est une bonne chose de se décentrer parce qu’on se rend compte qu’on a plein d’autres en nous. On a en nous une capacité immense à comprendre, à vivre dans une forme d’empathie. C’est dans l’écriture et la lecture qu’on s’en rend compte. Quand on lit, cette personne qui pourrait nous paraître très éloignée de nous, nous évoque de la tendresse. Ça devrait être un moteur politique tellement puissant de s’en souvenir.

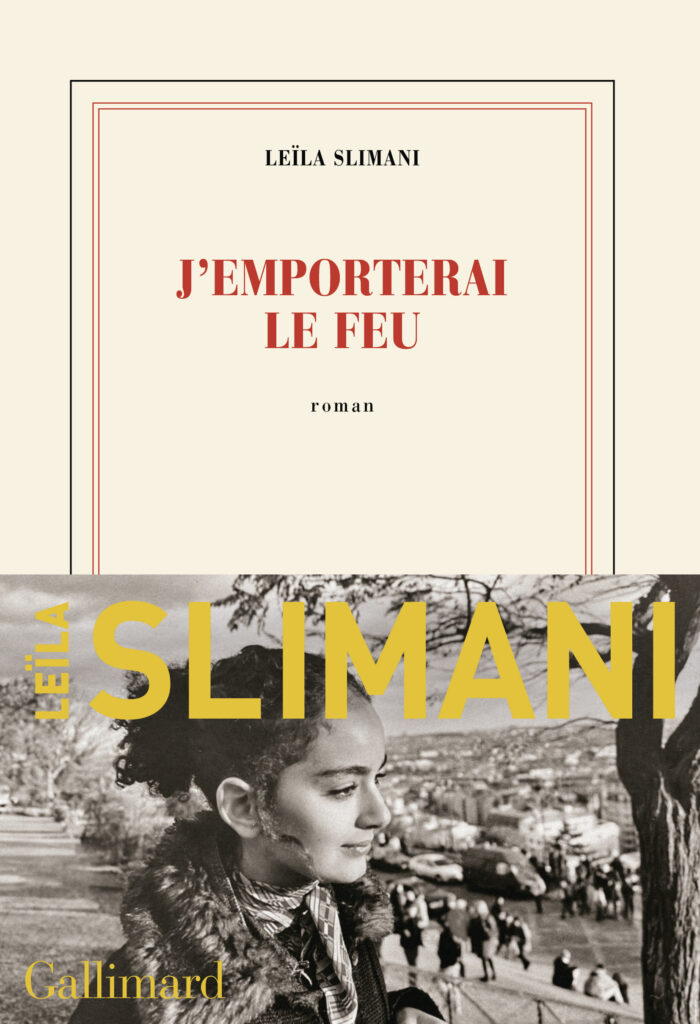

- J’emporterai le feu, Leïla Slimani, Éditions Gallimard, janvier 2025.

- Crédits photo : ©Philippe Matsas / Stock. 2020.

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.