À la frontière du roman et du manifeste politique, le premier livre de Juliet Drouar nous plonge au cœur d’un récit d’anticipation dans lequel les avancées émancipatrices en faveur des droits de l’enfant côtoient la violence la plus brutale – celle que des années de lutte n’ont pas vu disparaître. Dans une langue singulière, l’auteur traite avec brio des sujets tels que l’adolescence, les violences intra-familiales et le droit des mineurs.

Mai 2027 : Cui-cui, il pour les autres, elle en son for intérieur, est au collège. Assis au fond de la classe aux côtés de son amie Leïla, il attend que l’heure se finisse pour sortir dans la cour. En fond sonore, il entend malgré tout Madame Gisèle – AKA la chouette – leur expliquer que demain, tout le monde ira voter pour la prochaine élection. Tout le monde, y compris lui. En 2027, les mineurs peuvent aussi voter. Mais ça, Cui-cui le sait. Son père n’oublie pas de s’en indigner tous les soirs. Lorsqu’il rentre de l’école, l’adolescent le trouve souvent devant la télé, à répéter ce qu’il a entendu sur BFM. Que ça n’est pas normal cette jeunesse qui veut des droits, qu’il faut s’en indigner, et bien sûr que Dupont-Sagnant – économiste avec beaucoup d’expérience – est le seul candidat sérieux face à tous les autres idéalistes de cette prochaine élection. Le père de Cui-cui parle, argumente seul, tape du point sur la table, s’énerve. En mai 2027, les mineurs peuvent voter mais la violence n’a pas disparu.

« Bon. J’entends mon père monter. Boule dans l’estomac. Envie de me chier dessus. Les bruits feutrés de ses pas dans l’escalier. Au bout du couloir la porte de sa chambre s’ouvre. Se ferme. Plus rien. Peur. Excitation dans le bas-ventre. Non, non, non, non. Nausée. »

Apparemment coincé dans une réalité brutale, Cui-Cui finit par découvrir, au hasard d’un samedi après-midi, un nouvel horizon. Celui du militantisme, de la révolte, celui de l’insoumission face à la violence. S’ouvre alors à lui un futur, celui de la parole, de l’écoute, des rencontres en tête-à-tête ou en groupe, entre deux heures de classe ou en pleine nuit. À la frontière de son intimité, autorisé•es ou non à y pénétrer, on voit de nouveaux personnages tenter par leurs propres moyens de l’aider dans sa quête de liberté.

Avec une langue plurielle, à la fois poétique et familière, l’auteur nous plonge au cœur d’une jeunesse tourmentée et tiraillée entre le feu de l’indignation et la violence de la répression.

Madame Gisèle, l’archétype des habitant•e•s de la planète déni

La mère de Cui-cui, comme madame Gisèle, planent loin, sur la planète Déni. La professeure d’Histoire-Géo incarne avec justesse le rôle de l’adulte que la réalité violente de ses jeunes élèves indigne mais laisse sans ressources. En filigrane de l’histoire du personnage principal, on suit celle de l’enseignante, pleine d’interrogations et de bonne volonté, mais un peu désemparée. On l’accompagne dans la salle des professeurs, chez sa psy, et chez elle, secouée par de nouvelles émotions qu’elle apprend juste à connaître, se remettant en question et essayant d’agir, comme elle peut maladroitement. On voit son chemin croiser celui de Cui-cui, leurs réalités s’entrechoquer, se regarder ahuries, et essayer de s’apprivoiser. Madame Gisèle, est un personnage complexe et attachant, dont la présence un peu gauche redonne malgré tout de l’espoir au cœur de la violence.

« Gisèle est restée plantée au milieu de son bureau, le verre d’eau à la main. Elle essaie de récapituler tout ce qu’elle a remarqué qui fait qu’elle [Cui-cui] est dans cet état d’angoisse absolue. […] La bosse sur le front, les mains cachées sous les aisselles… est-ce qu’on peut taper des mains ? Avec quoi ? Mon Dieu. Ce qui lui vient en tête est absolument atroce. Soudain elle se jette sur son téléphone et compose le 119. »

https://zone-critique.com/critiques/gabrielle-massat-gracier-la-bete/

Un récit coup de poing

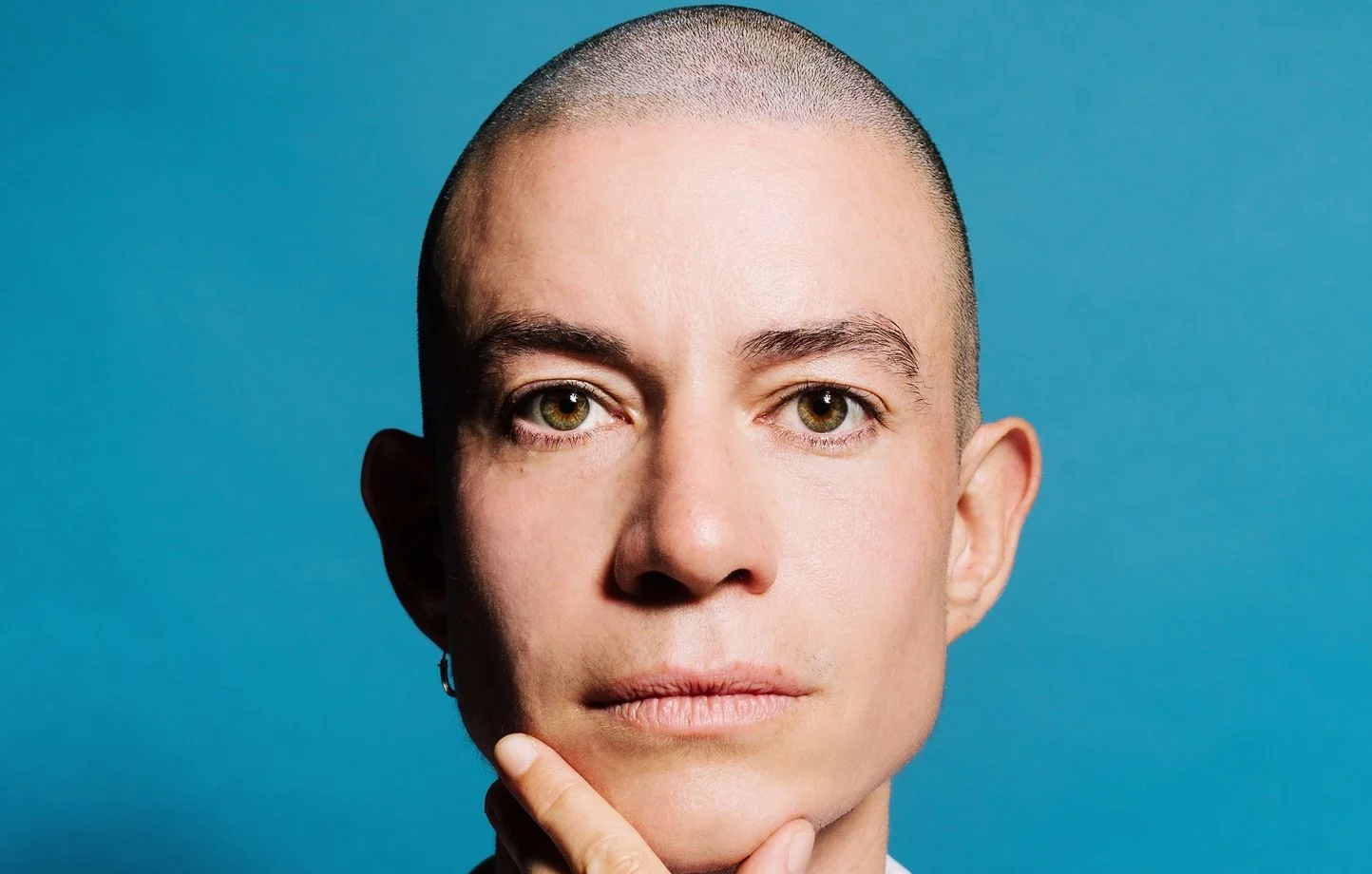

Initialement prévu pour exister sous forme de nouvelle, le premier roman du thérapeute et chercheur Juliet Drouar traite brillamment non seulement de la question de l’adolescence, mais aussi de l’éducation, des violences intra-familiales et du droit des enfants. Et c’est avec une langue plurielle, à la fois poétique et familière que l’auteur nous plonge au cœur d’une jeunesse tourmentée et tiraillée entre le feu de l’indignation et la violence de la répression. C’est là l’une des grandes réussites de ce texte ; retranscrire avec beaucoup de finesse et une grande concision la complexité de ces sujets, le tabou qui les entoure, leur imbrication entre eux. Avec une économie de moyens remarquable (un livre d’à peine plus de 170 pages) l’auteur aborde et met en lien des thèmes aussi sensibles que durs, signant ainsi un livre nécessaire.

Et si ce livre se lit en une respiration, son style peut avoir de quoi dérouter. Les néologismes « je paranoïe », jargons « connards de cisra » et autres onomatopées côtoient les extraits de tracts politiques. Les références à la pop culture jouxtent des travaux universitaires et les expressions surannées se conjuguent dans une langue dite inclusive.

Lire Cui-cui, c’est lire un texte qui met en perspective par le langage, le monde d’avant et celui d’après, le monde réel et le monde désiré, l’utopie et la dystopie, et le fossé qui les sépare.

- Cui-cui, Juliet Drouar, Éditions du Seuil, janvier 2025.

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.