Le langage est-il toujours l’évidence de l’être social et pensant ? Dans le recueil de poèmes Exercices du vertige, le silence s’impose avant même que les mots surgissent et l’écriture avance entre recherche de l’indicible et de la pensée fugueuse. Les ruptures syntaxiques, les blancs dans la mise en page, l’organisation du texte mettent chaque phrase au bord du précipice, du silence et de la récupération de soi. Une structure éclatée, des images abruptes et une parole qui s’exerce sans certitude dessinent un espace ; le langage ne s’y maîtrise pas, mais se subit et la parole s’écrit avant que le sujet n’en prenne la mesure.

Exercices du vertige suit en effet le parcours d’une voix qui tente de s’extraire du silence, prise dans un corps contraint et une langue qui l’écrase avant de la révéler. Le texte progresse par fragments, alternant immobilité et secousses, entre une parole empêchée et une prise de conscience qui advient malgré elle. D’abord, le silence s’impose comme une chape de plomb (« tu ne dis rien / c’est beaucoup trop »), étouffant jusqu’au corps : « poursuivre de l’apnée », « le diaphragme est musclé ». Peu à peu, le langage devient une matière hostile, un territoire d’injonctions familiales et sociales comme le prouvent les « voix de lignée de lignée » et les « voix des accomplissements sans tendresse », où se joue une lutte entre soumission et résistance : « si l’adolescent se tait dans le box des accusés, ce n’est pas parce qu’il n’a rien à dire, c’est parce qu’il refuse de parler cette langue-là ». Mais au fil du texte, le mutisme cède et ce qui paraissait épars s’assemble en un dévoilement brutal : l’écriture, en revenant sur ses propres traces, met à jour un trauma d’inceste que le sujet n’avait pas encore formulé consciemment. « En m’intéressant à la vulnérabilité présente dans les textes de mon corpus, j’avais fini par rencontrer la mienne et les traumatismes qui s’y logeaient ». L’écriture devient donc non seulement un lieu de résistance mais aussi un révélateur implacable de ce qui se joue dans l’être – l’ouvrage entier pose la question de cette possibilité.

La pensée est transcrite, mais l’acte d’écrire produit du savoir, met au jour ce que la conscience maintenait sous silence.

L’énonciation empêchée : le langage comme lieu de contrainte

Les phrases s’interrompent, les vers se brisent et la syntaxe se fragmente, ce qui fait de la parole est une surface de tension sans cohérence garantie. « poursuivre de l’apnée » donne une entrée immédiate dans un monde qui nécessite un effort commun de l’acte de respirer et de parler qui deviennent des performances sous contrainte ; le souffle est de fait compté, retenu et l’organisation du texte reflète cette difficulté à tenir la phrase, à organiser un discours qui ne soit pas une lutte. Le langage n’est pas seulement malmené, il devient un espace de contrôle. Des structures d’assignation imposent des cadres de parole que le texte dénonce explicitement. « voix de lignée de lignée », « voix des accomplissements sans tendresse » montrent que la prise de parole est d’abord un acte soumis à des hiérarchies. L’injonction à bien dire, à bien parler, encadre l’énonciation, empêche la sortie du langage normé. La parole institutionnelle impose ses règles et ses exclusions : « voix flambeaux étendards » décrit un langage qui impose une direction à suivre, une parole qui s’affirme comme seule légitime.

Mais le refus de cette assignation se manifeste dans l’écriture dans la mesure où la phrase se distord, s’interrompt et cherche à sortir des cadres fixés, pensés comme immobiles. « si l’adolescent se tait dans le box des accusés, ce n’est pas parce qu’il n’a rien à dire, c’est parce qu’il refuse de parler cette langue-là ». L’acte de ne pas dire devient un geste politique ; se taire, dans ce contexte, n’est pas une soumission mais un refus.

Une parole décalée de la conscience : l’écriture sait avant le sujet

L’écriture précède la conscience et révèle ce que le sujet ignore de lui-même et cette idée s’énonce dans la postface de manière limpide : « En m’intéressant à la vulnérabilité présente dans les textes de mon corpus, j’avais fini par rencontrer la mienne et les traumatismes qui s’y logeaient ». La pensée est transcrite, mais l’acte d’écrire produit du savoir, met au jour ce que la conscience maintenait sous silence.

Cette révélation tardive confère aux pages antérieures une densité nouvelle. L’enfance apparaît dans ce qu’elle tait. « mon enfance a des bleus le silence en travers de la gorge » n’expose pas une confession, mais un constat. La parole s’est trouvée contrainte par un cadre qui excluait toute expression.

https://zone-critique.com/critiques/cecile-cee-ce-que-cecile-sait/

Le texte affirme avec netteté : « Bien avant moi, le poème savait. Il savait tout et le disait sans détour ». L’écriture capte ce qui échappe encore au sujet et en garde la trace, cette dynamique traversant l’ensemble du livre par une récurrence d’images corporelles associées au langage. « les mots se sont tapis au revers de sa peau », « le diaphragme est musclé », « je l’inscris en verrou dans ma chair ». La parole ne peut s’effacer, ne peut que se déplacer.

Un rapport au corps dominé par l’empêchement et la violence

Le corps n’est pas un espace neutre. Il est un champ de bataille sur lequel se rejoue l’opposition entre ce qui cherche à s’exprimer et ce qui est contraint. Plusieurs images marquent cette violence : « corps qui tremble dans la baignoire », « mon corps un ensemble de frissons ». La crispation musculaire dit la difficulté à se mouvoir dans un monde qui contraint chaque geste.

L’évocation du cachalot, motif récurrent, met en scène un poids écrasant. « le cachalot sur mon épaule » condense cette charge impossible à déposer, rappelant Jonas et la difficulté à revenir indemne d’un engloutissement. Ce poids se retrouve dans d’autres images : « un corps vraiment conforme / avec le feu dedans ». L’adaptation à la norme sociale ne signifie pas un alignement serein mais une tension intérieure, un embrasement intérieur maintenu sous contrôle.

Le corps est un champ de bataille sur lequel se rejoue l’opposition entre ce qui cherche à s’exprimer et ce qui est contraint.

La violence n’est pas seulement une expérience individuelle, elle est un mode de structuration sociale. « la violence calme / et de bonne foi » souligne que ce qui est perçu comme légitime peut dissimuler un système oppressif. « les charniers sous les grands discours » accentue cette opposition entre une parole officielle policée et la réalité qu’elle occulte.

Un texte qui travaille son propre vertige

L’écriture de Jonas Sénat ne pose pas un problème puis sa solution. Elle met en scène une parole qui vacille, se heurte, s’échappe. L’organisation du texte en fragments, la tension constante entre dire et ne pas dire, la manière dont le silence se déplace dans le corps, tout cela participe d’une dynamique équilibriste pour la raison précise que l’équilibre est constamment mis en question.

Le rapport au langage se complexifie jusqu’à la dernière phrase de la postface qui finalement résonne avec tout ce qui précède : « Bien avant moi, le poème savait ». La postface ici pose le constat d’une structure à l’œuvre dans tout le texte : le poème surpasse la poétique du trauma pour le faire exister avant même que le sujet n’en ait la pleine conscience.

Ce travail d’écriture est à la source de la libération d’une parole individuelle mais aussi de l’analyse systémique de ce qui l’entrave. Il expose un processus par lequel la parole se déplace du vécu vers l’après et où l’écriture précède l’idée même de reconnaissance, de renaissance. Cette réflexion sur la parole contrainte prend alors la forme d’une pratique poétique et textuelle qui permet aux mots, comme à la voix poétique de tenir debout dans un langage instable, au sein d’une société en dérive.

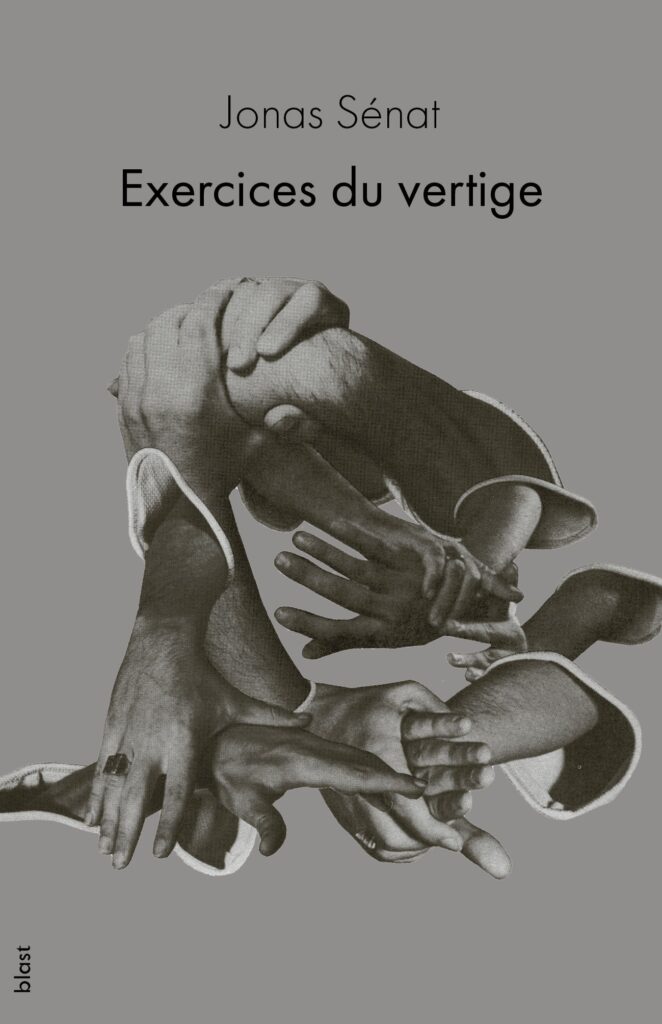

- Exercices du vertige, Jonas Sénat, Éditions Blast, février 2025.

- Crédits photo : @clement.a.r

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.