Jeune diplômée d’une licence de psychologie, Déborah Costes a été contrainte d’arrêter ses études et de faire face à une précarité aussi bien financière que médicale. C’est dans ce contexte qu’elle décide de se lancer dans le travail du sexe depuis sa chambre et dans la maison paternelle. Dans son premier ouvrage, Reprendre corps, elle retrace son parcours de camgirl, d’escort, de dominatrice, explorant la manière dont ce choix lorsqu’il est délibérément acté, peut devenir un levier de libération féminine.

« Mon reflet ne me fait plus peur. Pire, je l’apprécie. Parfois même je m’excite en me branlant devant mes clients. Je jouis de moi. »

Bien plus qu’un roman sur une travailleuse du sexe, Reprendre corps est une histoire de vie, un apprentissage de soi dans une société classiste, patriarcale et misogyne. À travers ce qu’elle appelle sa « puterie », l’autrice retrouve sa place dans une société qui l’avait marginalisée. Pourtant, cette « puterie », fil rouge de la narration, n’est qu’une surface, en tant qu’elle aborde des sujets rarement mis en avant dans la littérature : la maladie, la pauvreté, l’insécurité, les violences physiques et symboliques.

“Reprendre corps est une histoire de vie, un apprentissage de soi dans une société classiste, patriarcale et misogyne.”

Le travail du sexe : une récupération sexuelle féminine

Alors que la France poursuit son chemin vers une politique abolitionniste (pour l’abolition de la prostitution) et que les violences de genre sont davantage discutées, les travailleur.euses du sexe sont, quant à elleux, écarté.es du débat public. Angle mort de la médiatisation, ce travail qui a pourtant été démocratisé par des plateformes telles que Onlyfan ou Mym est encore aujourd’hui tabou. C’est ce que déplore Déborah Costes, notamment lorsqu’elle lie sexualité et prostitution non consentie.

« Mais la chatte c’est sacré. La chatte, ça ne s’utilise pas pour autre chose que pour faire l’amour avec l’homme de notre vie dans le but de procréer ou pour se faire violer […] Les hommes peuvent l’utiliser mais faudrait surtout pas qu’ils nous payent pour ça. »

En effet, une femme ne devrait pas utiliser volontairement sa sexualité, encore moins lorsque cet acte est fait contre rémunération. Nombre d’hommes qui la contactent essayent d’ailleurs de s’octroyer ses services sans la payer. Or, c’est exactement cette relation de clientèle qui fait de l’acte sexuel un acte consenti : « Le deal, donc, c’est de l’argent contre une prestation sexuelle. S’il est respecté, il n’est pas question de viol tarifé. S’il n’est pas respecté, il s’agit d’un viol. ». Pour cause, le corps des femmes est automatiquement considéré comme un objet sexuel. Dans une pensée patriarcale, il demeure impensable qu’une femme se réapproprie son corps et en fasse un outil de travail, plutôt qu’un objet soumis à l’usage et au désir d’autrui, notamment des hommes.

https://zone-critique.com/critiques/nelly-arcan-soeur-en-desastre-corps-naufrage

Une vie aux dépens des hommes

« Exister en tant que femme c’est exister en tant que pute de tous les hommes », explique la narratrice en référence à l’utilisation, parfois abusive mais banalisée, du corps féminin. Afin de souligner davantage la place des hommes dans sa vie et dans son travail, l’autrice consacre des chapitres entiers à une succession de phrases prononcées par des hommes, tant par ceux qui la dégradent que ceux qui se soumettent à elle. Leur particularité réside dans leur mise en page : sans majuscule ni point, simplement séparées par des retours à la ligne. Cette structure transforme ces chapitres en une énumération brute de remarques, sans distinction claire entre leurs auteurs.

“Cet ouvrage est un moyen de rendre la pareille aux hommes de sa vie qui l’ont blessée, qui l’ont maltraitée, qui ne l’ont pas respectée, qui ne respectent pas les femmes.”

Cet ouvrage est un moyen de rendre la pareille aux hommes de sa vie qui l’ont blessée, qui l’ont maltraitée, qui ne l’ont pas respectée, qui ne respectent pas les femmes. Elle met en lumière les inégalités au sein des relations hétérosexuelles. La « puterie » est pour elle une revanche : « Pour entendre qu’ils n’aimaient pas le goût de ma chatte et que c’est pour ça qu’ils ne me léchaient pas, alors que j’avais des crampes à la mâchoire à force de les sucer. »

Oppressions, résilience et découverte de soi

Les chapitres – ou plutôt les parties – de cet ouvrage se découpent selon les thèmes abordés. Celles-ci n’ont donc pas de lien direct, comme si la construction de l’ouvrage suivait la pensée de son écrivaine, au risque, parfois, de revenir sur un sujet déjà traité. L’écriture décalée offre un rythme de lecture intéressant et captivant, grâce à des changements de style récurrents. En effet, alors que l’ouvrage s’ouvre sur une longue énumération de propositions infinitives, il bascule ensuite vers un rythme saccadé, où les phrases, ne pouvant plus être qualifiées ainsi, se font courtes, parfois réduites à de simples fragments : « Je deviens escort. Enfin il se passe quelque chose. Escort. » De cette façon, les mots importants sont mis en exergue.

La psychanalyse occupe une place centrale dans l’ouvrage. En effet, les séances récurrentes et non remboursées sont, en partie, à l’origine de sa “puterie”. En cela, l’errance médicale et la pauvreté forment un des points centraux du récit. De fait, la narratrice a toujours vécu dans la précarité sans jamais oser la nommer, jugeant ce terme trop péjoratif, emprisonnant. Pourtant c’est bien cette pauvreté qui l’a menée vers le monde du travail du sexe, qui l’a fait y rester (en partie) et qui l’a même contrainte à rester sous le toit d’un père violent psychologiquement et aux propos incestueux. En contrepartie, la prostitution l’a aidée à s’affirmer, et à lever ce tabou autour de la précarité. En somme, au fil des années et des secrets concernant son travail mais également à mesure de recherche de réponses quant à sa maladie, elle a appris à se positionner et à oser. « Pourquoi devrais-je encore cacher comment je survis à ma propre vie ? En quoi parler de ma réalité serait une violence ? »

https://zone-critique.com/enquetes/entretien-avec-emma-becker

L’invisible enfin dévoilé

Alors que l’ouvrage semble, en surface, porter sur le travail du sexe de la narratrice, il est en réalité un tableau social du silence : silence imposé par la stigmatisation du métier, silence autour de la pauvreté, silence face aux problèmes psychologiques. Pour survivre dans la société actuelle mais également pour survivre en tant que prostituée, il est nécessaire de savoir garder les choses pour soi. À mesure des pages, la narratrice brise cette omerta, d’abord le silence face à autrui, puis, petit à petit, le silence dans lequel elle s’est elle-même enfermée pour se protéger : « Mes proches n’arrêtaient pas de mentir pour couvrir le silence, sans jamais le dire vraiment, à demi-mot, à demi-mensonge. Et sans s’en rendre compte, moi qui me croyais si loin du mensonge, je me suis enfoncée dedans comme on s’enfonce dans des sables mouvants qui recouvrent le corps, la bouche, les yeux. »

Plus largement, à travers cet ouvrage, Déborah Costes lève le voile sur le travail du sexe, sur ce qu’il représente réellement lorsqu’il est volontaire et réfléchi. Face à une société intrinsèquement patriarcale qui objective les femmes tout en les culpabilisant, Déborah Costes inverse ce schéma. Elle révèle l’hypocrisie des hommes qui condamnent la prostitution tout en y ayant recours : « J’aimerais voir leurs gueules quand ils apprendront qu’aux yeux de la loi ce sont mes proxénètes » écrit-elle en faisant référence à son père et à son copain de l’époque qui ont vécu à ses dépens.

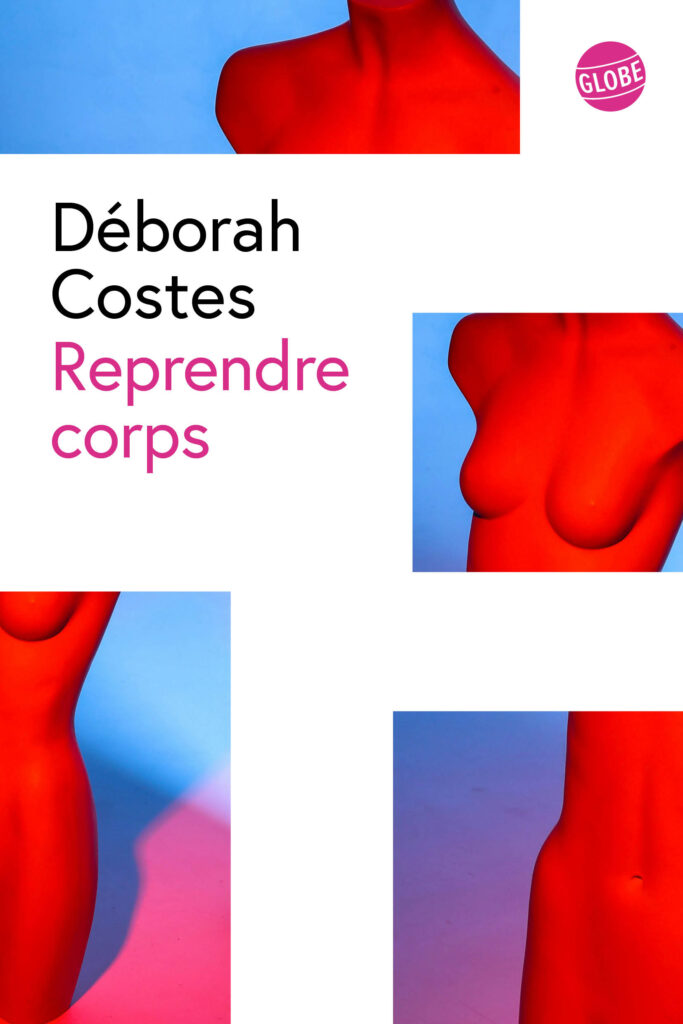

- Reprendre corps, Déborah Costes, Editions Globe, 2024.

- Crédits photo : © Patrice Normand/Editions Globe

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.