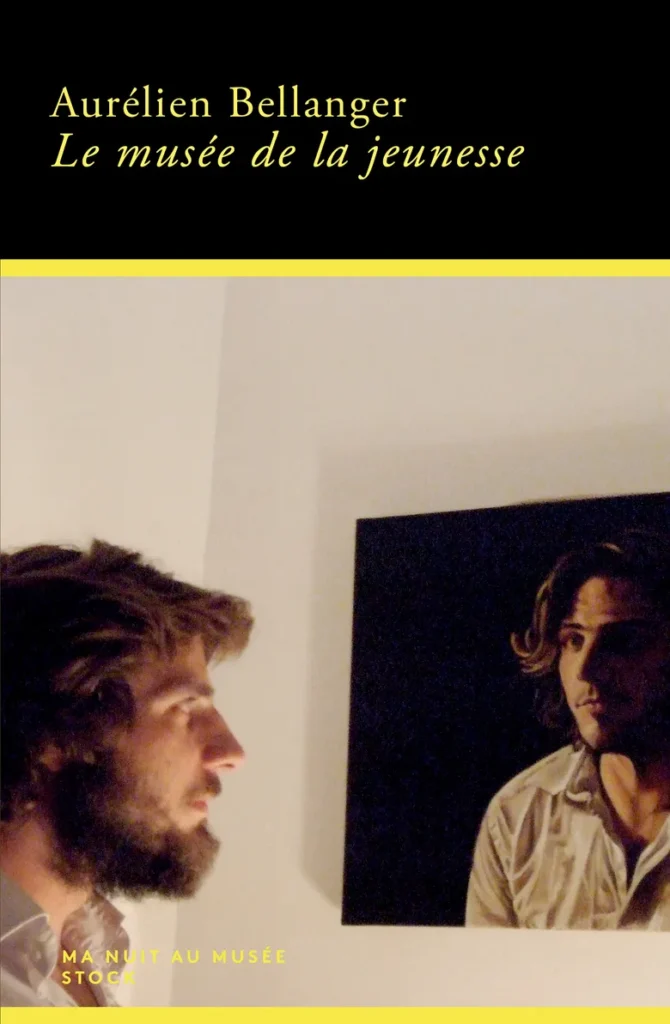

Aurélien Bellanger vient passer, à la suite de Lydie Salvayre, Lola Lafon ou Éric Chevillard, sa nuit au musée pour les éditions Stock. Il a choisi le Louvre et planté son lit de camp dans les salles où sont exposées les toiles de Poussin. L’occasion pour lui de s’essayer au récit de soi et d’explorer ce que pourrait être une vie d’artiste idéale.

Il y a de la démesure dans le choix du plus grand musée du monde, et du plus classique des peintres français. « Tout cela n’est pas exempt de snobisme », confesse l’écrivain. Mais il s’en justifie. Le Louvre, d’abord, s’intègre très bien à ces monstres architecturaux que l’écrivain affectionne (La Défense ou le palais de l’Élysée dans Le Grand Paris, la BNF dans Le Vingtième siècle…). Le Grand Louvre, projet qui est né comme Bellanger au début des années 1980, est pour lui le symbole même de la fin de l’histoire : tout y est présent, ordonné et étiqueté, toute l’histoire en frises et en choses, tableaux, sculptures, momies, accélérateur de particules. Bellanger élève le Louvre en mausolée de l’histoire et de l’art, qui lui a tendu, adolescent, « ses bras démesurés ». S’il s’y rendait religieusement, c’était parce qu’il constituait un refuge au monde : « L’éternité, au fond, était quelque chose d’assez simple, et c’était le seul lieu où je désirais vivre : caché dans le musée du Louvre ».

Et Poussin est de ces hommes dont Aurélien Bellanger a déjà brossé le portrait, ceux qui sont à la fois les synthèses de leur temps et les acteurs de bouleversements de l’histoire. Après Xavier Niel (La Théorie de l’information) et Walter Benjamin (Le Vingtième siècle), il fait de Poussin « l’inventeur de la figure moderne de l’artiste », parce qu’il a libéré la peinture des pouvoirs royaux, en emportant ses œuvres à Rome, loin du Louvre et de Louis XIII. Il le dépeint comme le premier artiste autonome et libre, dont la peinture n’est plus adressée qu’à l’art seul. Son œuvre, enfin, semble l’incarnation de cette éternité qu’il désirait trouver au Louvre. Ces paysages qu’habitent de rares figures sont pour Bellanger les images de l’absolu, de parfaits dessins de philosophe. Elles sont, comme le Louvre lui-même, des espaces purs d’où surgirait l’esprit : « comme une atmosphère, qui n’existerait, raréfiée et captive, qu’à la surface des feuilles des arbres ».

Ce choix résonne donc parfaitement avec la tendance à l’abstraction de Bellanger, avec son pli métaphysique. Pour autant, cette nuit au musée est assez peu décrite : les lieux et les choses sont vite délaissés au profit de leurs significations profondes, suivant la logique tortueuse de la dérive.

L’enfance de l’art

Poussin est un peintre dont on ne connaît pas les balbutiements, les premiers repentirs.

En vérité, les salles Poussin du Louvre semblent être le prétexte que choisit Bellanger pour se confronter à l’écriture de soi. Car ce choix renvoie à des ambitions intimes (le jeune adolescent et le Louvre) et à un modèle de référence pour l’artiste qu’il aspire à être. Poussin est un peintre dont on ne connaît pas les balbutiements, les premiers repentirs.

Son œuvre est toute maîtrise et maturité, il est l’artiste sans jeunesse. Signe de son goût de l’ironie et du paradoxal, c’est face à ce modèle de l’artiste pur – que Balzac, déjà intrigué par le maître impeccable, avait imaginé jeune homme dans le Chef-d’œuvre inconnu – que Bellanger peut évoquer sa jeunesse propre. Ce n’est que devant cette peinture accomplie et éternelle qu’il ose évoquer la « honte » du jeune homme fantasmant sa destinée d’artiste, crevant d’ambition.

Car cette nuit au musée coïncide avec la redécouverte d’archives intimes : vingt ans plus tôt, le jeune homme qui arrivait à Paris a méthodiquement filmé son existence, depuis stockée sur cassettes. À plus de quarante ans, il les a finalement visionnées et en a fait le compte-rendu sur son téléphone (qu’il passe plus de temps à regarder que les tableaux, nous avoue-t-il). C’est pour cela qu’il fait de cette nuit au musée une fracture, teintée d’accents mystiques : « une nuit authentique, de celles qui séparent deux journées comme Dieu sépara autrefois le ciel et la terre. ». Il y a sans doute de l’ironie dans cette emphase, mais elle fait tout de même signe vers une transformation, celle de l’écrivain assez accompli pour sentir que sa jeunesse est derrière lui. Le voilà assez détaché de ces cassettes pour poser un regard attendri et distancié sur lui-même, et accepter d’en faire un livre. Cette exhibition de l’intime constitue donc à la fois une résurrection – humiliante à bien des égards – de son passé, et une muséification de sa jeunesse, sur cassette puis par l’écriture.

L’écrivain arrivé explicite donc sans mièvrerie les stratégies qui apparaissent derrière la banalité du journal filmé : les choix amicaux, la pose de la vie de bohème, les fantasmes d’écriture et les déterminismes sociaux à l’œuvre sur le plan artistique mais aussi sur le plan sexuel. Par exemple, l’aura qu’il dégage lors d’une soirée est mise à nu sociologiquement : « si j’ai l’air de rayonner, c’est que l’espace social, malmené par des siècles de domination masculine, sinon objectivement blessé, et en particulier dans le corps des femmes, est ainsi construit qu’il doit laisser passer mes rayons ». Ce film de plusieurs dizaines d’heures constitue une preuve implacable du caractère contingent, risible et sociologiquement banal de l’artiste en jeune homme.

Mais quelque chose demeure du charme de la jeunesse, de sa beauté naïve et de ses vertiges. Il en est ainsi de la résurrection d’intenses communions amicales ou amoureuses, ainsi ce qu’un rapide ménage à trois a pu contenir de beauté et « d’éternité païenne ».

La dialectique du fumeur d’herbe

Car Bellanger est tout à la fois un totalisateur et un architecte maniaque, passablement défoncé, qui construit des gratte-ciels théoriques avec des cartes à jouer.

Il y a donc un constant balancier, une incertitude entre deux pôles : la lucidité sociologique, la dénudation amère des poses du monde de l’art ; la glorification romantique d’une œuvre artistique toute entière au service de l’idée. Des phrases définitives témoignent de ces jeux de revirements : « L’art étant la pleine et lucide excavation de nos déterminants sociaux – le seul ciel des artistes » ; « L’œuvre d’art ne raconte à peu près que cela : comment son auteur s’est sauvé ». On navigue dans le jeu dialectique de la pesanteur et de la grâce, mais celle-ci n’est plus réservée qu’aux œuvres. L’artiste n’est rien, les œuvres seules peuvent approcher l’idéal. Cette foi dans l’autonomie de l’œuvre, dans sa puissance métaphysique, semble toutefois mal assurée, et la prose de Bellanger est bien plus gagnée par le désordre que les tableaux de Poussin.

Car Bellanger est tout à la fois un totalisateur et un architecte maniaque, passablement défoncé, qui construit des gratte-ciels théoriques avec des cartes à jouer. L’ordre et la construction de ses œuvres semblent reposer sur des réflexions tirées du demi-sommeil, d’états-limites, dont il revient sur les effets : le cannabis amer qui agit comme le révélateur, lors d’une fête, de la bassesse de ses désirs d’artiste, et celui qui l’éleva dans ses promenades nocturnes, vers les cimes du concept et les beautés idéales. On navigue donc dans cette dialectique embrumée et hypnotique, qui ne peut conduire que vers les palais de l’abstraction – les personnages de ses romans y finissent toujours, et l’écrivain Bellanger, qui fait de Poussin sa planche de salut, semble lui aussi désirer le rejoindre.

https://zone-critique.com/critiques/naviguer-au-bord-de-labime/

À travers cette pensée de l’artiste, le lecteur peut surtout goûter la production théorique légèrement délirante de Bellanger. Elle a les atours des certitudes conceptuelles, mais elle est toujours vacillante, toujours transformée. Et son écriture si définitive est sapée par des ajouts, des sutures, des parenthèses. C’est là que se trouve le plaisir de lecture : la prose de Bellanger émerveille comme elle amuse, frappe comme elle agace. En constante métamorphose sous les dehors de la stabilité, elle est superbe et un peu dérisoire, comme la jeunesse.

© Francesca Mantovani

- Aurélien Bellanger, Le Musée de la jeunesse, Stock, 2024.

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.