Marsiho, d’André Suarès, nous révèle qu’un monde subsiste derrière les mots. Que du rêve à la réalité, des tourments intérieurs aux causes sociales, de l’individu au collectif, tout ce qui s’affiche autour de nous et en nous, par la littérature, peut inonder l’espace et remplacer les terrains vagues de l’existence. Suarès possède cette faculté éblouissante de déployer son regard ou l’étendue des nôtres. Il intercède dans notre chemin et le rend instantanément plus grand, plus haut, plus vrai. Sa puissance nous contamine et par la suite, car, comme une évidence, la littérature s’est manifestée, plus rien ne sera jamais comme avant.

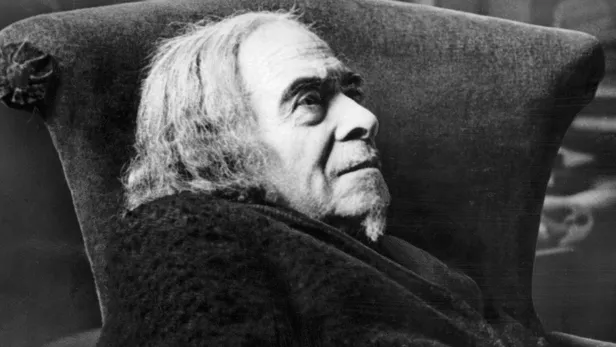

Là-bas sont les flots, les arts et les vents. Là-bas, ou ici-bas où pour l’auteur Marseille règne par son décor, son motif et son histoire, comme un mirage. Lorsque j’ai découvert André Suarès, à l’aube de mon errance littéraire, ce fut par Marsiho, un petit bouquin fait de courtes parties comme des morcellements de la ville et de son atmosphère. C’est par lui que j’ai compris ce que les autres appelaient un style en littérature. Par lui que j’ai rencontré un auteur qui m’accompagna jusqu’à ces derniers jours, et m’accompagnera pour le restant des miens. Et par lui encore, aussi, que j’ai mis l’œil sur Honoré Daumier, ce peintre et caricaturiste que, sans honte, je pourrais aisément réduire au qualificatif synthétique (mais par mes considérations exigeantes : rarement obtenu) d’artiste.

« On peut dire du snob qu’il est le contraire de Daumier. La moquerie de Daumier tonne. Il sera le fouet des prolétaires, à l’occasion, comme il est le fléau des bourgeois. Cependant, sa compassion de la misère humaine fait toujours pencher la balance du côté où la douleur, les victimes de l’abus et de l’injustice accumulent leurs poids écrasants et leurs charges méconnues. »

Dans la troisième phrase de cet extrait, l’artiste (André Suarès), confond les objets et permute les rôles. Le fouet étant communément l’objet des bourgeois (qui de surcroît s’abat sur les plus faibles) et le fléau étant (au-delà même de son double sens) cet instrument servant à battre les céréales que les agriculteurs utilisent, Suarès, en une phrase, forme le plus haut point métaphorique de la lutte des classes. Il décrit Daumier comme il décrierait l’obligatoire rôle de l’artiste. Il intervertie les réalités pour mieux les montrer, les dévoiler.

Après le peintre, le poète

Car, chez Suarès comme dans la vie, les humains ne sont que de passage

C’est donc comme ça, par cette phrase qui pourtant, dans son contexte, passe inaperçue, que j’ai appris la puissance des mots anodins. Car de ceux-là, Suarès regorge. Marsiho est son livre le plus direct, le plus franc et le plus intime. Sans retenues. Mais surtout sans divagations inutiles, et donc sans trop plein de litotes, d’asyndètes et d’accumulations. En étant épuré jusqu’aux lueurs poétiques, noble et lapidaire, cet ouvrage sur Marseille est une cartographie spatiale et temporelle parfaite. Une prose, dans un même cadre, dense et dépouillée, et bien loin d’être surfaite. Car Marsiho installe le lecteur dans un doux voyage précis. Il côtoie en vingt parties ses grands bords (canal du Rove, château Borély, mistral, phare Sainte-Marie, entre autres…) et il acère ses armes et tranche le genre. Il subjugue la prose des flatteries en surpassant les autres et les suivantes. Il dévalise la langue pour l’offrir aux démunis et il jaillit parmi les ombres, constituant ce texte que les entichés des cadences verbales attendaient tant. Marsiho pue la littérature comme l’humain sue. Il transpire son geste artistique sans retenues, sans crainte de brusquer, ni peur d’émouvoir. Il sait magnifiquement bien danser parmi les figures, car son style dose sans jamais s’aplatir ni frôler la nausée.

« Et toujours la foule, la foule mouvante, criarde, qui se hâte en flânant, et qui pressée s’attarde. Une vie frénétique, gourmande, goguenarde, insoucieuse, affichée. Un convoi funèbre passe, qui est, peut-être, une noce de croque-morts. »

Car, chez Suarès comme dans la vie, les humains ne sont que de passage. Seuls les paysages perdurent, survivent. Ils sont les corps de l’existence, expirant en souffles les vivants, morts-vivants qui défilent. L’apaisement n’est pas des leurs, non, il réside à l’opposé, là où le cadre se dissimule, là où les décors resteront rois. Car Suarès décrit à merveille le monde. Que ce soit dans ses écrits sur les textes et les arts (Âmes et Visages, Portraits et Préférences) ou sur ses périples (Voyage du Condottière, Le livre de l’Émeraude), les humains ne seront qu’une manière de rebondir sur ce qui les entoure. Même les auteurs ne seront rien aux côtés de leurs œuvres. La grâce littéraire ou la grandeur des horizons. Et Marsiho ne déroge pas à la règle. Car même Daumier, finalement, réifié en flot, se retrouve être le lien entre Suarès et les structures environnantes des classes sociales et de Marseille.

« Il est mêlé à la foule, plongé dans ses flots, et flot lui-même, mais comme une vague maîtresse qui s’élève au-dessus de toutes les autres ses pareilles, et qui les domine souverainement. »

Pour Suarès, il n’y a pas de scission entre le dedans et le dehors. Tout n’est qu’un tout. Une ville faite d’humains et des humains qui forment la ville. Une pensée qui agit et des gestes qui pensent. Un réflexe ou une réflexion, mais alors par les sens. Car à Marseille comme dans l’ouvrage, l’on sent, l’on touche, l’on goûte, l’on voit et entend les agitations alentours. Ne pourra donc être seulement ce qui environne le monde et le fait. Et par-là, Suarès est.

Marsiho, c’est la gravité, la variété de nos pesanteurs

Ainsi, la lecture devient active. Nous fouillons les recoins, relisons les parties, regagnons les fantasmes. L’expérience, comme un tour de page, nous offre le vertige de ne pas savoir fermer le livre. Car même une fois fermé, l’ongle guette les reliures, et l’envie nous assiège de tout relire, de tout revivre – comme de ressentir une nouvelle fois la chose ou d’en découvrir de nouvelles parts. C’est comme si un secret logeait derrière les mots. Comme si, par la fluidité d’une porte bien huilée, un mystère pouvait surgir ou resurgir par la lumière des pages ouvertes. Les feuilles se déploient comme un rideau, et derrière les bannes de Suarès, la représentation semble infinie. Il sait laisser la place adéquate à ses lecteurs et ses lectrices, car jamais il ne séquestre les liens tissés parmi ses phrases. Chaque paragraphe regorge de multiples directions. Il n’y a jamais qu’un sens, mais toujours un tourniquet dont chaque envolée littéraire pose le frisson de l’enivrement. « Même à Marseille, il peut y avoir des solitaires ; et même à Marseille, la pensée qui exige la solitude peut la trouver. J’accorde que la difficulté n’est pas petite ; et l’erreur, sans doute, est au terme de la conquête. »

Ici, le choix des verbes provoque la confusion qui, par la perturbation, se retrouve en ouverture des issues, dilatation du théâtre et de ses acteurs potentiels, victimes ou bourreaux, qui est coupable des divagations de l’âme ? Le lieu empiète sur l’humain et l’humain empiète sur le lieu, c’est un aller-retour constant. Alors ce souffle aussi puissant que le mistral charge et fracasse les expériences passées, puis les écrase au rang de fadaises. Finalement, avant d’avoir lu Suarès, nous n’avons pas vraiment lu. Car si littérature il doit y avoir, elle ne pourra échapper à la nécessité de traverser Marsiho.

Et à la fin, ça recommence

« Il part, celui qui veut se fixer dans le temps éternel, à la pointe de chaque instant, en chaque lieu du monde, et que rien jamais ne fixe. Il n’y a que le bonheur pour fixer l’homme : il le supprime. La félicité est l’oubli de tout. »

Car parfois (nous voilà bienheureux), la littérature a cette fonction de béatitude. Elle enfonce le clou dans les brouillards du quotidien, elle les aspire et les englobe, les vissant sous la Terre et non dans les airs, encerclant donc par-là nos lectures d’une couche d’ozone qui trimarde nos joies. Si brumes, après lecture, il doit rester, ce ne sera qu’en rappel de l’expérience. Et si la nappe de souvenirs semble trop conséquente, ne vous inquiétez pas, il suffira de rouvrir Suarès et de le laisser vous envelopper par ses flots de mots et ses airs de grandeurs – autrement dit, son art, qui n’est finalement rien d’autre que sa poésie.

https://zone-critique.com/critiques/andre-saures-vues-sur-baudelaire/

Par Marsiho, le torrent d’un tremblement esthétique grimpe et se répand jusqu’à ne plus pouvoir chuter. Nous avons été assiégé, hissé par les eaux et grandi par son geste. Cette cascade littéraire file vers le haut, elle ne redescendra pas ; nous avons été touché et comme la conséquence d’une balle dans le cœur, nous ne nous en remettrons pas. L’hémorragie a inondé le Grand Port de Marseille, puis sans entrave, toutes nos lectures qui s’ensuivront.

© Rene Saint P

- Marsiho, André Suarez, Editions Jeanne Lafitte, 2009

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.