Certains noms charrient des lignées, d’autres se font mirages. Patronyme de Vanessa Springora dissèque son héritage, plus particulièrement celui d’un nom sans racines, celui d’un père à la fois mythomane et fantôme, dont l’absence creuse un vide plus abyssal que sa présence n’aurait su l’être. Déclenchée par la mort de ce géniteur insaisissable, l’enquête intime se heurte aux vestiges et vertiges d’un homme qui n’a laissé derrière lui que des récits brumeux. Que reste-t-il d’un père qui s’est soustrait à la réalité ? Par la fuite, le mensonge et le déni. Ce patronyme est alors dénué de substance, flottant dans le vide comme une signature sans ethos. Mais en disséquant ce vide, Springora lui offre enfin une trace, et ce nom, qui n’avait jamais été qu’une illusion, s’écrit par son écriture.

De fait, à la mort de son père, Vanessa Springora entreprend une enquête personnelle sur l’homme insaisissable qu’il fut. Mythomane et absent, il s’était inventé une lignée, des exploits, une existence romanesque. Son nom, Springora, s’avère un hapax, un mot sans histoire, à l’image de cet homme qui n’a laissé que des récits vides et une filiation fictive. Enfant, elle oscille entre admiration et malaise face à ce père qui se raconte espion, diplomate, noble tchèque, mais qui disparaît peu à peu de sa vie. À sa mort, elle découvre un appartement en ruine, reflet de son effondrement. Parmi les vestiges : un bail pour un logement en Provence où il n’est jamais allé, ultime trace d’une vie bâtie sur des chimères. Patronyme dissèque la transmission du vide et la quête d’identité face à un héritage illusoire. L’autopsie filiale permet à Springora d’interroger ce qu’il reste d’un père qui n’a jamais vraiment existé.

D’emblée, la tonalité est donnée : « Il m’est plus facile de te le dire, maintenant que tu es mort : tu as toujours été pour moi un personnage intrigant. » Le père est ici immédiatement placé sous le prisme du mystère, pas tant pour ce qu’il a fait que pour ce qu’il a prétendu être. Il n’est plus un homme, mais un personnage qu’il faut déconstruire, un être façonné par ses propres récits : ici, l’écriture se donne pour mission de dépasser l’hommage pour exorciser le père.

Un nom sans ancrage : l’identité flottante

Le point de départ du livre repose sur ce constat : le patronyme Springora n’existe dans aucun registre, aucune généalogie, aucune lignée identifiable. La narratrice découvre que ce nom, loin d’être une trace d’un passé, est une pure invention. Ce qu’elle pensait être une part d’héritage se révèle être un artefact, une coquille sans contenu.

À l’école, les professeurs et élèves tentent de le rattacher à une origine : « C’est portugais ? Italien ? Slave ? » Face à l’inexistence de ce nom, elle oscille entre l’envie de lui donner une signification et le sentiment d’une usurpation, puis finit par répondre que son nom est tchèque, comme si une appartenance, même fictive, valait mieux que le vide. Le père, quant à lui, nourrit cette illusion en lui racontant des histoires grandioses : il se dit descendant d’une famille noble de Bohême, les Springer von Carlsbad, et évoque un château perdu, confisqué par les communistes. Il prétend aussi qu’ils sont les cousins de Marcel Duchamp, poussant sa fille à vérifier cette prétendue ascendance dans une encyclopédie.

Patronyme dissèque la transmission du vide et la quête d’identité face à un héritage illusoire.

Mais derrière ces affabulations se cache une question plus profonde : qu’est-ce qu’un nom lorsqu’il ne repose sur aucun socle historique ou familial ? Peut-on construire une identité sur un héritage falsifié ?

Springora l’exprime avec une formule tranchante : « Un nom sans passé ni mémoire, un nom fantôme, en quelque sorte. » L’identité, dans Patronyme, n’est pas donnée mais fabriquée, et parfois, semble construite sur du vide.

Parentalité à géométrie variable : du mythe à la ruine

Le père de Vanessa Springora est un être insaisissable. Mythomane dès l’adolescence, il traverse l’existence en se réinventant constamment. Son parcours n’est pas marqué par des faits mais par des récits. Au contraire, la mère apparaît comme une figure discrète mais déterminée, assumant seule l’éducation de sa fille sans chercher à compenser l’absence du père. Lorsqu’elle quitte définitivement ce dernier, elle le fait avec fermeté malgré son refus de divorcer : « Elle devra attendre sept ans de séparation de corps et de biens pour l’obtenir. » Son rapport au passé est marqué par ce pragmatisme. Lorsqu’elle découvre l’état de l’appartement du défunt, elle refuse d’y revenir, résumant son détachement en une phrase : « Pour le reste, rien ne l’intéresse. » Contrairement au père enfermé dans ses mythomanies, elle accepte la réalité telle qu’elle est, sans chercher à en atténuer la violence ou à la confronter directement.

Lui au contraire se dit alternativement espion, diplomate, conseiller secret du gouvernement. Lors d’une réunion d’anciens élèves, il prétend être un « secrétaire d’État plénipotentiaire », et l’assemblée, fascinée, l’acclame. Mais il suffit qu’un ancien camarade évoque son passé pour déclencher une crise : « Tu n’étais pourtant pas vraiment de gauche, quand on était jeunes. » Ce simple rappel d’un détail réel fissure son personnage et provoque une explosion de colère face aux faux-semblants érigés contre la réalité.

Son compte Twitter, après sa mort, contient une image de lui dans un jet privé. Springora découvre plus tard que la photo a été prise dans une limousine de mariage. Cet ultime mensonge illustre à lui seul la mécanique de son existence : une mise en scène permanente, car l’apparence l’emporte sur le réel.

L’écriture se donne pour mission de dépasser l’hommage pour exorciser le père.

Mais derrière ces fictions se cache une trajectoire d’échec. Dans les années 1970, il tente d’intégrer la bourgeoisie, s’habille avec soin, habite un appartement haussmannien. Puis, progressivement, il perd pied, car ses ambitions professionnelles s’effondrent, ses relations se détériorent et son isolement s’accentue. L’image soignée laisse place au chaos, au désordre, à la négligence absolue. Son appartement devient alors le reflet de sa chute : « D’abord, il y a la puanteur. Pas celle de son cadavre, non, l’odeur suffocante de la crasse, de la poussière accumulée, du manque d’aération. » Tout est en ruine, sauf un détail qui interpelle la narratrice : « Sa brosse à cheveux était impeccable, mais son rasoir électrique était couvert de poussière. » Même dans l’abandon, il subsiste une trace de l’ancien personnage, comme s’il s’accrochait encore à une illusion.

Une relation marquée par l’évitement et l’abandon

La relation entre le père et la fille est faite de distance et d’incompréhension. Il oscille entre un attachement narcissique et une indifférence glaciale. Lorsqu’elle est enfant, il lui arrive de la rejeter brutalement, comme lorsqu’il la renvoie chez sa mère après un week-end, simplement parce qu’elle a passé du temps avec le compagnon de celle-ci.

Adolescente, elle tente de renouer, mais chaque rencontre devient une occasion de mépris. À 16 ans, il la critique sur son apparence physique : « Il s’est plaint d’avoir laissé une petite fille qui ressemblait, selon lui, à Isabelle Adjani, pour retrouver une “ado ingrate” qui lui rappelait Charlotte Gainsbourg. » La dernière tentative de rapprochement se produit lorsqu’elle organise un dîner pour lui présenter son fils. Mais l’enfant, au lieu de se tourner vers son grand-père, s’endort dans les bras de son propre père : « Comme s’il tenait à lui montrer ce que c’était d’avoir un père en qui on pouvait avoir confiance. » Ce moment scelle la rupture définitive.

https://zone-critique.com/critiques/blandine-rinkel-faire-de-ses-failles-un-lieu-familier/

Un héritage vidé de sa substance ?

Le climax du livre s’incarne dans la destruction des archives du père. Après avoir vidé l’appartement, Springora jette ses papiers administratifs à la benne : « Voilà, c’était fait. Tout ce qu’il restait de mon père venait de disparaître. » Ce geste marque une rupture définitive, un effacement conscient d’une présence qui, déjà de son vivant, relevait plus du mirage que de la réalité. Mais l’interrogation finale surgit, glisse entre les pages, s’accroche aux derniers gestes : « En définitive, au fil des années, il m’est arrivé de ne plus savoir qui de nous deux avait abandonné l’autre. » L’abandon s’impose-t-il ou se choisit-il ? La séparation est-elle subie ou consentie ? Dans ce vide que laisse l’autre, où commence notre propre retrait ? La réponse nous demeure suspendue.

Patronyme est une enquête présentée sous autopsie, autopsie littéraire d’une filiation reposant sur une illusion. Springora explore ce qu’un nom transmet lorsqu’il n’a ni origine ni descendance, lorsque l’héritage se résume à une fiction que l’on doit soi-même réécrire. Là où d’autres reçoivent un lignage, elle reçoit une énigme. Mais l’écriture opère un basculement : l’homme qui s’inventait devient un personnage, sa mythomanie se transforme en matière romanesque et son patronyme, jusque-là suspendu dans le vide, s’ancre enfin dans un récit. Là où le père ne laissait que des récits brumeux, la fille construit une œuvre, donnant à ce nom une existence qu’il n’avait jamais eue.

- Patronyme, Vanessa Springora, Éditions Grasset, janvier 2025.

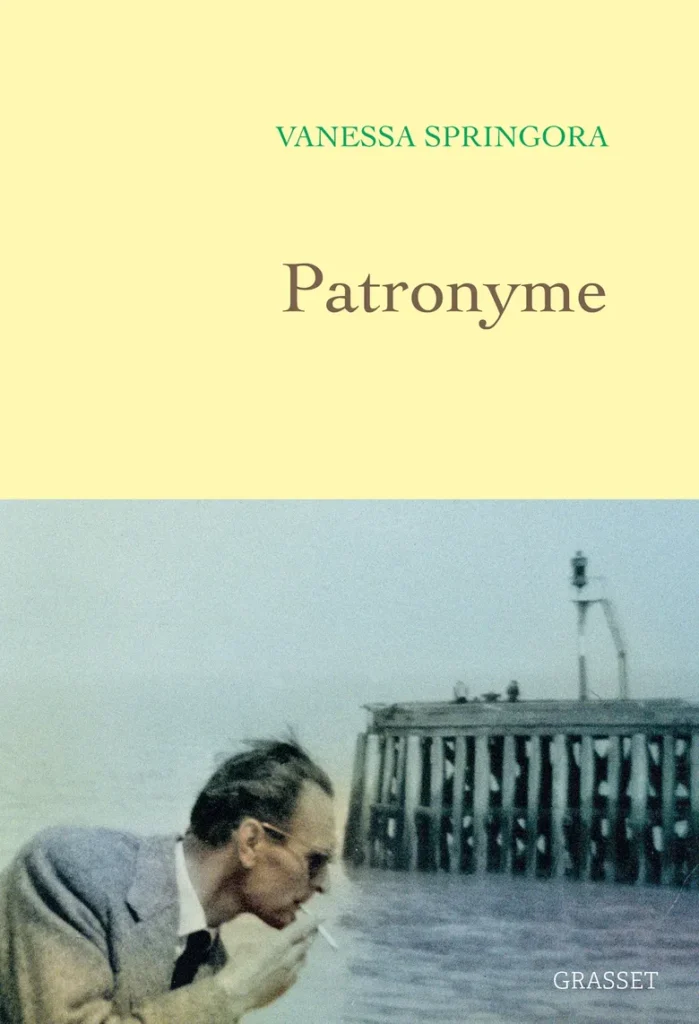

- Crédit photo : ©Jean-François Paga / Grasset.