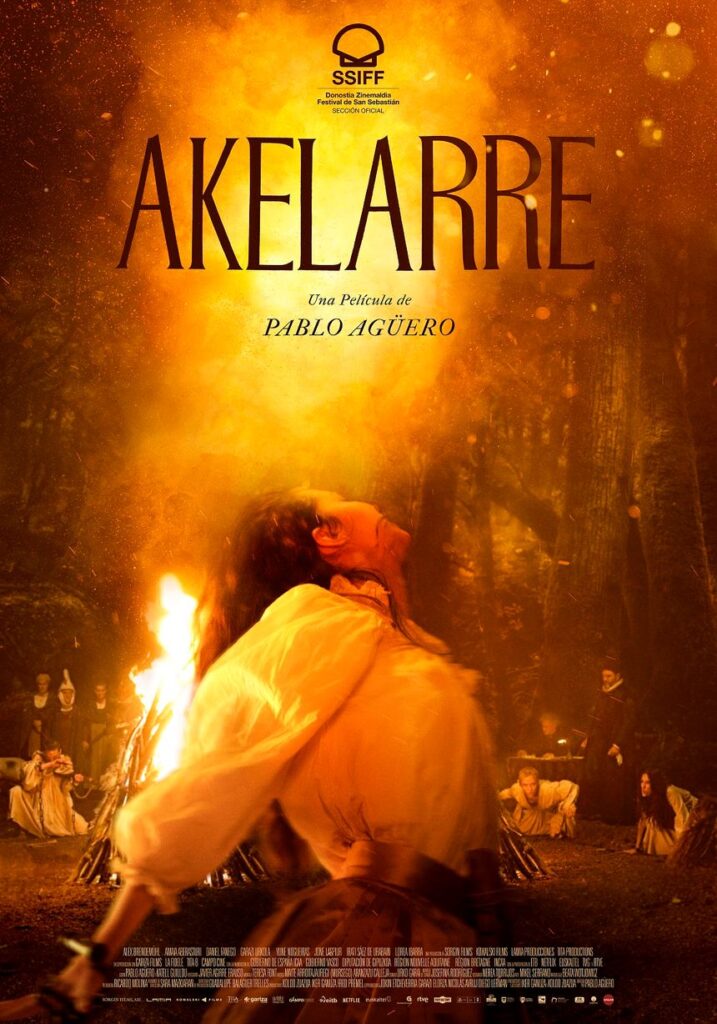

Figure tantôt monstrueuse, tantôt émancipatrice, la sorcière a toujours hanté le grand écran. Du cinéma expressionniste allemand (Häxan, 1922) aux représentations plus contemporaines comme The Witch (2015) ou Les Sorcières d’Akelarre (2020), elle incarne tour à tour la peur de l’inconnu, la révolte féminine et l’oppression systémique. Mais derrière la fiction, une histoire bien réelle : celle d’une traque orchestrée, d’une répression qui, sous des formes renouvelées, n’a jamais cessé. À travers le film de Pablo Agüero, cette critique explore comment le cinéma se fait l’écho d’une mécanique de domination qui traverse les siècles.

On a beau l’imaginer avec son chapeau pointu, son chaudron qui fume et son chat noir, la sorcière n’a pas toujours été ce personnage de pop culture qu’on voit aujourd’hui. Derrière l’image un peu kitsch d’Halloween et facétieuse des contes pour enfants, on oublie parfois qu’elle a d’abord été la cible d’une répression systémique. En réalité, des milliers de femmes ont payé le prix fort pour ce qu’on appelait « sorcellerie » – une accusation qui servait surtout à entretenir la peur et à justifier toutes sortes de persécutions.

Dès le XIXᵉ siècle, Jules Michelet a commencé à la réhabiliter dans son livre I et II, La Sorcière de manière historique. Puis, plus tard, Silvia Fédérici, dans Caliban et la Sorcière (2004), a poussé l’analyse plus loin : elle lie la chasse aux sorcières à la naissance du capitalisme et montre comment cette traque a permis de contrôler davantage le corps féminin. Entre le XVᵉ et le XVIIIᵉ siècle, les persécutions ne se sont pas seulement limitées à quelques cas isolés : d’abord, elles ont frappé des communautés entières, puis elles ont fini par isoler les victimes pour mieux briser les solidarités féminines. Résultat : une nouvelle norme patriarcale s’est imposée.

C’est dans ce narratif qu’arrive Les Sorcières d’Akelarre (2020) de Pablo Agüero. Le réalisateur y raconte un événement marquant de la chasse aux sorcières au Pays basque, au XVIIᵉ siècle. On suit un groupe de jeunes femmes arrêtées par l’Inquisition espagnole pour « sorcellerie », et soumises à des interrogatoires surréalistes. Ici, le moindre mot, le moindre silence, peut être retourné contre elles : un système où la culpabilité finit par être construite de toutes pièces, et où se défendre se transforme paradoxalement en preuve supplémentaire.

Sorcières et capitalisme : une répression systémique

On a souvent tendance à voir la chasse aux sorcières comme une impulsion du corps religieux. En réalité, c’était surtout un moyen pour les États centralisés de renforcer leur pouvoir, de contrôler les populations et de mettre un terme à des formes d’organisation qui leur échappaient. Il s’agissait autant d’une question politique et économique que spirituelle. Silvia Federici, dans Caliban et la sorcière, montre que la chasse aux sorcières ne fut pas un simple débordement de fanatisme religieux, mais un processus organisé de régulation de la reproduction sociale et de discipline des corps. Dans le film d’Agüero, on voit très clairement ce mécanisme : les femmes sont d’emblée traitées comme des coupables, avec des accusations de « sourire pervers » ou de « positions obscènes ». On va jusqu’à leur reprocher de « danser pour Satan ». Quoi qu’elles disent, leurs paroles se retournent contre elles.

La répression ne se limite pas à un aspect religieux ou moral, elle s’inscrit dans une dynamique plus large de contrôle des populations, de normalisation des corps et de destruction des solidarités collectives.

Les interrogatoires dans Les Sorcières d’Akelarre ressemblent davantage à des démonstrations de pouvoir qu’à une recherche de vérité. Le juge use de tous les moyens pour pousser les accusées à se contredire : chaque mot, chaque hésitation, devient une preuve à charge. « Tu m’as dit des faits, mais pas la vérité », lance-t-il, avant de conclure : « Je l’ai déduite de tes silences ». Le langage est complètement retourné, transformé en un piège qui ne laisse aucune porte de sortie.

L’accusation de sorcellerie est un outil de spoliation : « Elles seront brûlées et leurs biens confisqués par la Couronne. » dit le juge. L’enjeu n’est pas seulement moral, mais aussi économique et politique. Comme le souligne Fédérici : « Quand on considère que la majorité des accusées étaient des femmes pauvres et paysannes […], on voit que la diffusion du capitalisme rural et toutes ses conséquences ont joué un rôle historique déterminant dans la chasse aux sorcières. »

Le film met également en lumière une autre facette de cette répression : la volonté de supprimer les identités culturelles des accusées. L’interdiction du basque au profit de l’espagnol en est une illustration claire. Les inquisiteurs ne se contentent pas de pourchasser des femmes ; ils cherchent à effacer tout ce qui échappe à l’autorité du pouvoir central. À travers ces éléments, Les Sorcières d’Akelarre ne se contente pas de reconstituer un épisode historique ; il met en évidence un système de domination qui, sous des formes renouvelées, continue d’exister. La répression ne se limite pas à un aspect religieux ou moral, elle s’inscrit dans une dynamique plus large de contrôle des populations, de normalisation des corps et de destruction des solidarités collectives.

De la répression collective à l’isolement individuel

Dans le film, on voit clairement comment cette répression se met en place : d’abord unies, puis peu à peu, divisées. Interrogées l’une après l’autre, elles finissent par se piéger elles-mêmes, forcées de se trahir mutuellement. On leur répète même que « Monsieur le juge connaît leurs pensées mieux qu’elles ». Au départ, c’est le groupe qu’on vise, puis on s’attaque à la personne isolée. Il arrive que l’accusée finisse par avouer, juste pour gagner un peu de temps, dans un jeu mortel où la ruse et les faux aveux deviennent sa seule arme.

On retrouve ce même procédé d’isolement chez Jeanne d’Arc, telle que la montre Bruno Dumont dans Jeanne (2019). Comme les héroïnes de Les Sorcières d’Akelarre, Jeanne est soumise à un procès inique où la question n’est pas de prouver sa culpabilité mais d’invalider son existence en tant que sujet politique et spirituel. Dépeinte comme une enfant, elle fait face seule à une institution religieuse qui refuse l’idée qu’une femme puisse être porteuse d’une parole divine. Dumont accentue encore le décalage : une fillette contre des juges tout-puissants, qui la considèrent comme une anomalie à corriger.

À l’image des Sorcières d’Akelarre, la question du genre est capitale pour expliquer sa condamnation. Ce qu’on reproche à Jeanne, ce n’est pas seulement d’avoir pris les armes, mais aussi d’avoir revendiqué une identité masculine. Sa vraie « faute » n’est pas tant ce qu’elle fait, mais ce qu’elle représente : une femme qui sort de la place qu’on lui a assignée. Silvia Fédérici rappelle que la chasse aux sorcières, au fond, visait à imposer des normes de genre très strictes, pour empêcher les femmes d’accéder à une quelconque autonomie, que ce soit sociale ou politique. Jeanne n’est pas jugée pour avoir trahi Dieu, mais pour avoir dérangé l’ordre établi.

La chasse aux sorcières visait à imposer des normes de genre très strictes, pour empêcher les femmes d’accéder à une quelconque autonomie, que ce soit sociale ou politique.

Passer d’une répression collective (on s’attaque à toute une communauté) à une traque individuelle montre comment ce contrôle s’intensifie et se précise. Une fois les solidarités brisées, l’appareil répressif s’en prend aux figures isolées qui, par leur simple existence, menacent l’équilibre en place. Jeanne d’Arc en est l’exemple parfait : seule devant ses juges, sans soutien, elle doit justifier sa propre légitimité dans un cadre où sa condamnation est déjà décidée.

Le procès comme machine de normalisation de la violence

Cette envie de domination résonne encore à notre époque. Dans La Fille au bracelet (2019) de Stéphane Demoustier, on voit bien que les procès modernes restent des lieux de contrôle social, où l’accusée n’est souvent qu’un objet de méfiance généralisée. Lise, l’ado au centre de l’histoire, est jugée pour le meurtre de son amie. Mais au lieu de vraiment chercher la vérité, on la transforme en symbole de « déviance ». Son silence est perçu comme un aveu, son attitude est disséquée pour en faire un motif d’accusation. Au fond, ce qu’on met en cause, c’est moins l’affaire elle-même que sa liberté sexuelle, exposée devant tout le monde. On interroge même un garçon avec qui elle a eu une relation consentie, comme si ça prouvait quelque chose de sa prétendue culpabilité. Lise incarne le « mal » non seulement pour ce qu’elle aurait fait, mais pour tout ce qu’elle représente : la liberté d’une jeune femme / adolescente qui ne rentrerait pas dans les cases.

Le parallèle avec Les Sorcières d’Akelarre est frappant : dans les deux cas, la femme est un danger parce qu’elle ne se conforme pas aux attentes sociales. Hier, les sorcières étaient persécutées sous prétexte de pacte diabolique ; aujourd’hui, une adolescente est jugée non pour ses actes mais pour son refus des normes patriarcales. Comme le souligne Silvia Fédérici : « La chasse aux sorcières fut l’un des outils majeurs pour imposer une nouvelle discipline sociale et réprimer les comportements considérés comme menaçants pour l’ordre établi. »

Le parallèle avec Les Sorcières d’Akelarre saute aux yeux : là encore, la femme est dangereuse parce qu’elle ne colle pas aux normes sociales. Avant, on accusait les sorcières de pactiser avec le diable ; aujourd’hui, c’est l’adolescente qui se retrouve jugée pour ne pas respecter le modèle patriarcal classique. Comme le souligne Silvia Fédérici :

« La chasse aux sorcières accentua les divisions entre hommes et femmes, apprenant aux hommes à craindre le pouvoir des femmes et détruisant un univers de pratiques, de croyances et de sujets sociaux dont l’existence était incompatible avec la discipline du travail capitaliste, redéfinissant ainsi les éléments principaux de la reproduction sociale. »

L’avocate de Lise exprime d’ailleurs cette hypocrisie en dénonçant le procès comme un jugement moral : « J’ai pour ma part l’intime conviction que Lise Bataille ne serait pas sur le banc des accusés si elle n’avait pas affiché cette liberté de mœurs pourtant bien banale sur laquelle le ministère public a tant insisté. » Ces deux films montrent combien les mécanismes de répression se ressemblent, malgré les époques. L’objectif reste le même : isoler, discipliner et punir celles qui s’écartent de l’ordre établi.

Détruire ces structures communautaires, c’était arracher la possibilité d’un monde fondé sur la coopération plutôt que sur la prédation.

Une chasse sans fin

Les Sorcières d’Akelarre ne parle pas seulement du passé. Il nous rappelle que la « chasse aux sorcières » reste un outil politique qui ressurgit régulièrement. Silvia Fédérici montre bien que ces persécutions se sont reproduites dans les années 80, 90 et 2000, en Afrique, en Amérique latine, ou en Inde, où des femmes sont toujours accusées de sorcellerie. La plupart du temps, ça se passe dans des contextes d’accaparement de terres. « […] Les chasses aux sorcières sont le moyen qui a été trouvé pour inculquer aux femmes d’Europe leurs nouvelles tâches sociales, […] » écrit-elle.

Dès les premières pages de Caliban et la sorcière, Fédérici tisse le fil rouge entre l’expropriation des terres et l’écrasement des femmes, figures centrales des économies collectives et des réseaux d’entraide. Détruire ces structures communautaires, c’était arracher la possibilité d’un monde fondé sur la coopération plutôt que sur la prédation.

Aujourd’hui encore, dans le regard porté sur celles qui refusent les normes imposées, dans ces procès où l’on scrute le silence d’une adolescente comme jadis on traquait les aveux d’une sorcière, se dessine la persistance d’un même schéma. Il ne s’agit plus d’arracher des terres, mais de soumettre les corps, de discipliner les esprits, de s’assurer que rien ne vienne troubler l’ordre établi. Le passé n’est pas une ombre lointaine, il est une pulsation encore vivante, une mémoire que les récits cinématographiques convoquent et transforment en miroir.