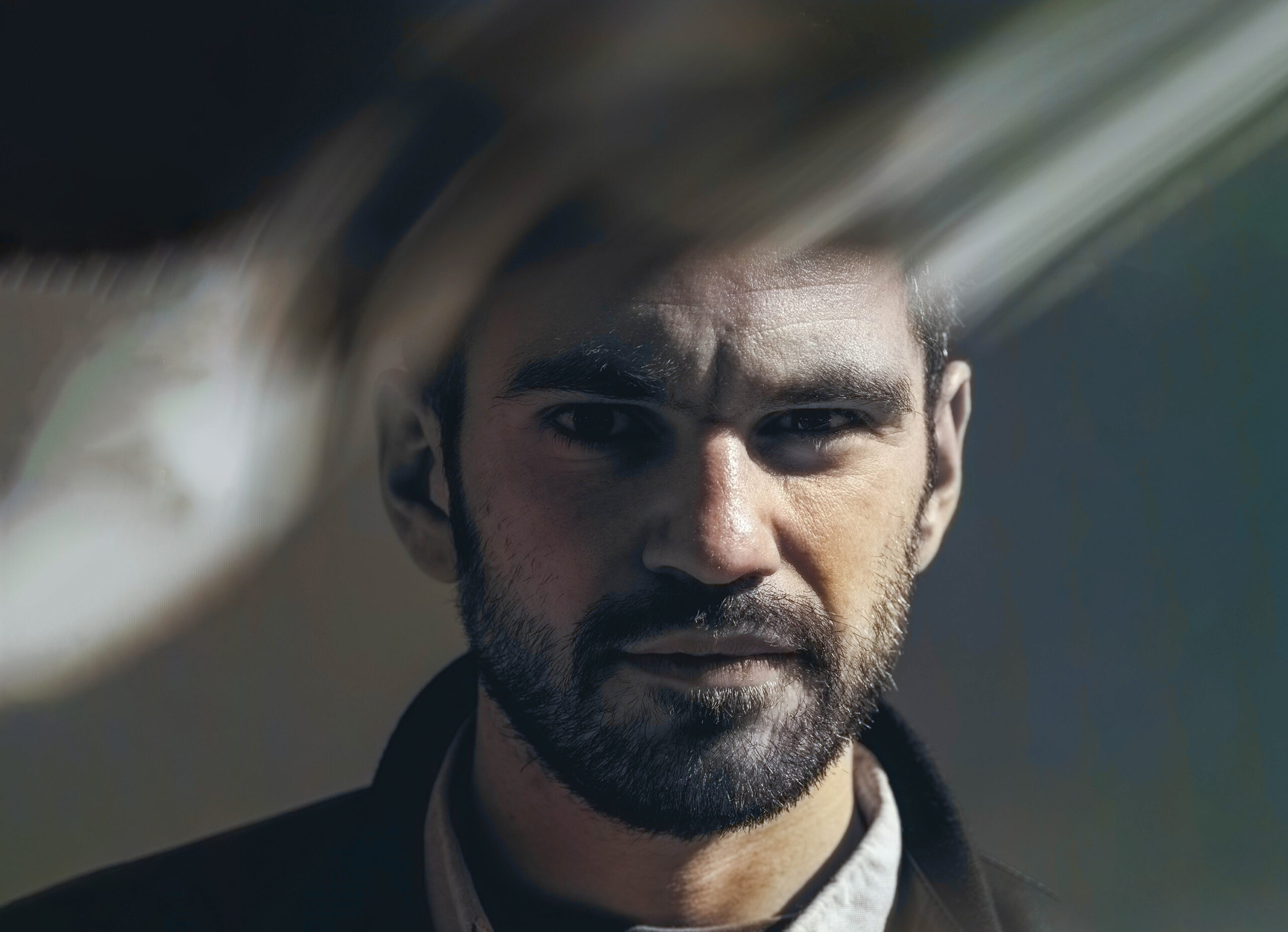

La maison d’édition Premier degré, créée par Clément Braun-Villeneuve en 2018, est la première et l’unique à proposer des textes de littérature américaine alternative dits d’alt-lit, en France. Genre littéraire assez méconnu et introuvable en traduction française, il est pourtant essentiel au regard des dernières évolutions littéraires. Ce registre à part ainsi que le métier d’éditeur nous sont présentés par le créateur lui-même dans un entretien avec Estelle Derouen.

Estelle Derouen : Vous avez créé la maison d’édition « Premier degré » qui propose des textes de littérature américaine alternative et indépendante. Tout d’abord, pourquoi l’avoir appelée ainsi ?

Clément Braun-Villeneuve : Bien que le texte de Socrates Adams Une famille contemporaine soit d’origine anglo-saxonne, les autres parutions correspondent mieux au critère géographique des États-Unis. C’est la seule exception mais elle mérite sa place en tant qu’exception européenne, par ailleurs reconnue par les grands acteurs étasuniens de l’époque.

Sur le nom de la maison, « Premier degré » représente trois choses. En premier lieu, c’est la température, s’ajoute la question du jeu de mots et de la posture discursive. Au fond, cette littérature interroge le naturel, la spontanéité et l’authenticité à l’épreuve des réseaux sociaux : comment être soi-même dans un monde où être soi-même constitue déjà une performance ? On appelle aussi cette littérature « post-ironie » ou « nouvelle sincérité ».

“comment être soi-même dans un monde où être soi-même constitue déjà une performance ?”

Elle tient compte de l’esthétique Internet et des transformations existentielles générées par le discours en ligne et la mise en scène de soi, qui n’existaient pas avant. C’est malheureusement un mouvement littéraire peu visible en France.

ED : Qu’est-ce qui vous a motivé dans ce projet ? Est-ce qu’il y a eu un élément déclencheur ?

CBV : Créer une maison d’édition peut sembler ambitieux mais ça reste assez faisable pour autant qu’on ait les outils techniques et un minimum de maîtrise (Adobe, notions de graphisme, de maquette, etc.). Il m’a semblé qu’il manquait une forme de contemporanéité dans la production littéraire que l’on trouvait pourtant dans la musique et dans le cinéma. Typiquement, Lana Del Rey ou Harmony Korine sont des cousins esthétiques du courant alt-lit et tout le monde les connaît. Alors pourquoi personne en littérature ? Dans une large mesure, l’édition « mainstream » ne propose pas un tel niveau de modernité. Aux États-Unis, je voyais que ça fourmillait et qu’en plus, c’était un peu lu. Travaillant dans l’édition, parlant anglais et connaissant bien ce genre littéraire, je me suis dit que si je ne le faisais pas, personne ne le ferait. J’ai donc contacté Sam Pink, le premier que j’ai signé, pour lui demander s’il y avait moyen d’envisager quelque chose. Il m’a tout de suite proposé un montant pour acheter ses droits. D’une certaine manière, c’est lui qui m’a fait passer le cap alors que j’hésitais encore au moment où je l’ai contacté.

ED : Comment choisissez-vous les textes ?

CBV : C’est affinitaire. Dans l’édition dite classique, il faut souvent composer avec des impératifs commerciaux et le discours autour du livre qui doit être immédiatement intelligible – c’est moins le cas quand les critères de rentabilité sont moindres. Avec « Premier degré », tout l’argent retiré de chaque vente de livre est réinvesti en totalité. Je ne perçois donc rien mais c’est le prix de l’indépendance éditoriale. J’arrête quand j’arrête, et je continue quand je continue. Je suis complètement seul, je m’occupe de la prise de contact avec les auteurs, des négociations en matière de droits, des traductions, des maquettes (sur une base conçue par un proche), des ventes directes, bref, vraiment de tout, et c’est passionnant !

ED : On reconnaît vos parutions d’un coup d’œil avec leurs couvertures unicolores et leurs dessins centraux. Comment avez-vous pensé l’apparence de vos livres ?

CBV : Je voulais un objet très « pulp », à la fois semi-poche et souple, avec une apparence à l’américaine qui soit gage de qualité, c’est pourquoi je me suis aligné sur les standards de la typographie d’art. Il fallait que ce soit à la fois un objet élégant et de consommation courante, facilement transportable, qui rentre dans une poche.

ED : Vous avez pensé cet objet pour quel lectorat en particulier ?

CBV : Je n’ai pas de lecteurs en tête même si je cherche à faire du pied à un lectorat plus jeune. Les gens qui lisent peu m’intéressent, mais il est difficile de les amener vers la fiction. C’est une littérature de niche plus par prévention de lecteur que dans l’absolu : en réalité, ce n’est pas du tout difficile à lire ! A la base, je ne voulais pas faire de littérature pour les gens qui lisent. Malgré tout, l’alt-lit reste un mouvement assez confidentiel.

ED : Quelle est votre définition de l’alt-lit ? Et est-ce que toutes vos parutions appartiennent à ce registre ?

CBV : S’il fallait définir cette école – pour autant que le mot fonctionne en l’espèce –, je dirais qu’il s’agit de personnes qui se questionnent sur la possibilité de retrouver une forme de naturel à l’ère d’Internet. À la base, l’alt-lit, c’est de la fiction pour « nerds », et plus particulièrement un sport de « millennials » qui ont grandi dans les années 2000. Aujourd’hui, l’école en tant que telle n’existe plus, même s’il y a des héritiers qui poursuivent le mouvement. C’est le cas de Cash for Gold Books par exemple. Cela dit, l’ambition d’Andrea Long Chu est assez comparable. J’ai commencé à importer cette littérature et ses héritiers alors que le mouvement strictement dit avait pris fin depuis quelques années. Mieux vaut tard que jamais.

ED : Il s’agit de textes qui avaient vocation à être édités ?

CBV : Oui, enfin… disons qu’il y avait une certaine vocation éditoriale. Le grand ordonnateur de ça à l’origine c’était Tao Lin, dont il est question à mots couverts dans le texte de Marie Calloway. Après la constitution de cette « scène » littéraire sur Internet, Tao Lin a porté un discours assez entrepreneurial afin de pérenniser les conditions d’écriture qui lui avaient valu le succès. Il a fini par créer sa maison d’édition, peut-être aussi guidé par l’enjeu financier… D’une certaine manière, les auteurs alt-lit étaient des punks qui existaient sur Internet, qui défendaient d’autres idées et d’autres modèles mais qui réfléchissaient tout de même à l’aspect financier.

“D’une certaine manière, les auteurs alt-lit étaient des punks qui existaient sur Internet“

ED : Qu’est-ce que cette littérature raconte de plus ?

CBV : Ce mouvement me paraît être important dans l’histoire de la littérature américaine. Il y a au moins un intérêt scientifique dans le fait de porter le témoignage de ces gens-là qui ne passaient pas du tout les frontières et qui proposent un truc très à rebours de ce qui se fait en France. On n’en entendait pas du tout parler ! Finalement, ils répondent à David Foster Wallace qui avait ouvert la voie avec L’Infinie Comédie. Je pense qu’en 30 ans, il ne s’est pas passé de chose aussi déterminante dans l’histoire de la littérature que ce travail sur le nœud entre naturel et marketing de soi-même.

“Je pense qu’en 30 ans, il ne s’est pas passé de chose aussi déterminante dans l’histoire de la littérature que ce travail sur le nœud entre naturel et marketing de soi-même. “

L’idée que des « jeunes » écrivent sur la culture de masse avec leurs propres termes (refus des hiérarchies, esthétique volontairement DIY, etc.), c’était quelque chose de très novateur. La spécificité formelle de ces bouquins, c’est la question de l’ironie et de la sincérité : est-ce que le fait de ne pas blaguer, le premier degré, n’est pas une blague en soi ? C’est autour de cette question que l’alt-lit tourne sans cesse : être mortellement sérieux, c’est devenir comique malgré soi, donc plus tout à fait sérieux. On parle aussi de « post-ironie » : comment dépasser les postures revenues de tout ? et que faire dans un monde où tout est une blague ?

ED : Éditer ces textes ne permet-il pas, au-delà d’en élargir le lectorat, de susciter une lecture différente ?

CBV : En effet. Il y a une espèce de requalification des bouquins une fois qu’ils sont édités et a fortiori en traduction. C’est la raison pour laquelle j’ai travaillé l’avant-propos pour Marie Calloway : je fais en sorte de transmettre un maximum d’éléments aux lecteurs pour leur permettre de bien situer le texte. Je n’ai pas eu l’objectif de donner de la dignité à Internet ; mon but, c’était davantage de rendre la contemporanéité à la littérature.

“Je n’ai pas eu l’objectif de donner de la dignité à Internet ; mon but, c’était davantage de rendre la contemporanéité à la littérature.”

Cela dit, il y a effectivement la question de la différence tendancielle entre le discours littéraire et le discours Internet. Qu’est-ce qui les sépare ? C’est une question assez épineuse, en vérité. Les auteurs de l’alt-lit sont même à la limite de dire que la frontière est fine, voire inexistante.

ED : Puis au fond, c’est une littérature qui renseigne énormément nos « boomers ».

CBV : Le livre de Marie Calloway est intéressant car les réactions des gens sur internet font partie de l’objet imprimé. De cette manière, l’objet physique témoigne de sa genèse étonnante : c’est vraiment un recueil de textes publiés sur Internet et enrichi d’archives tirées des commentaires négatifs de l’époque. C’est passionnant au niveau du format.

ED : Quand on lit vos différentes parutions, on constate la présence de la pornographie, finalement peu évoquée en littérature en tant que sujet.

CBV : C’est vrai matériellement mais la pornographie est un motif assez accessoire, en vérité. Elle est évoquée parce qu’elle fait partie de la culture Internet mais ce n’est pas le cœur du sujet. En faire un thème central reviendrait à dire que les chevaux sont un motif crucial pour les hussards : c’est là parce que ça fait partie du « décor » mais ce n’est vraiment pas le nœud. Les auteurs de l’alt-lit explorent une forme d’authenticité qui implique de raconter le « dégueulasse » et l’interdit. Ce faisant, ils proposent aussi une réflexion sur le voyeurisme, dont la pornographie fait bien évidemment partie. La question sous-jacente est toujours celle de la création du lien avec autrui puisque, à l’origine, on parle quand même d’outcasts, de gens coincés dans leur chambre qui écrivent sur le fait de ne pas savoir interagir.

ED : L’autre chose qui saute aux yeux est l’ambiance très grise des textes. Est-ce que l’alt-lit est forcément dépressive ?

CBV : Je ne sais pas, mais il est vrai qu’elle témoigne d’une certaine forme d’anomie et de solitude. C’est « emo » donc ce n’est pas léger, même quand ça essaye de l’être.

ED : Vous traduisez toutes vos parutions, comment appréhendez-vous cet exercice ?

CBV : Comme je peux ! (rires) Ce qui me tient à cœur, c’est de traduire l’énergie générale du texte. Je n’ai pas l’obsession du mot exact. À mon sens, la traduction doit reproduire les effets du texte original dans sa langue d’accueil. Ça pose des tas de questions, notamment pour les abréviations sur Internet, les questions d’immédiateté… On parle d’un corpus qui travaille sur le mode de la sécheresse et de l’instantanéité pour rendre le nectar d’un monologue intérieur ou d’une conversation 2.0 – il faut que ça claque à l’oreille ! Après, chaque texte présente des enjeux différents. Andrea Long Chu a été très agréable à traduire, non seulement parce qu’elle est brillante, mais aussi parce qu’elle écrit de manière assez riche pour qu’un traducteur puisse s’y déplacer. Les phrases plus sèches offrent moins de possibilités.

ED : Pour finir, si on se projette, est-ce qu’une prochaine parution est prévue bientôt ?

CBV : Alors oui, mais je n’ai pas de date arrêtée car le temps de traduction est long et les journées trop courtes ! Ce sera un livre de genre qui se passe dans le New Hampshire, avec une ambiance très glauque.