Danser sous la pluie de Pauline Bilisari, recueil de poèmes intenses et introspectifs, retrace un itinéraire personnel en cinq étapes qui accompagnent le mouvement intime de la voix poétique vers la renaissance. Au cœur de cette œuvre réside une douleur plurielle : le deuil dévastateur d’un être cher, des blessures familiales marquées par l’incompréhension, et une perte de soi profonde. Le récit de résilience archétypale est écarté au profit de l’écriture d’une reconstruction vacillante mais sincère. Avec un langage poétique d’une véracité parfois brutale, Bilisari dissèque la douleur, la culpabilité, la mémoire et l’effort fragile de réconciliation, révélant ainsi son humanité à la fois vulnérable et résolument combative.

En découpant son récit en cinq parties – « Premiers pas », « Trébucher », « Se relever », « Composer » et enfin « Danser » –, l’autrice façonne une structure organique qui respire et évolue avec la complexité du processus de guérison.

« Premiers pas » : marcher vers l’abîme

Dans « Premiers pas », la douleur de la voix poétique est omniprésente, tout comme l’hésitation de la narratrice à avancer : se confronter à ses blessures lui coûte, les mouvements vers la guérison étant lestés d’un poids émotionnel insoutenable. Ce dernier s’exprime dans des passages comme : « Je dépose mes larmes, ma colère, mon pardon, tout ce qui me pèse… ». Cette phrase incarne l’incapacité à avancer librement, chaque pas étant chargé de regrets et de douleur non résolue. De la même manière, la citation « Je ne sais plus qui je suis quand je m’effondre dans ces draps mouillés de larmes » révèle une narratrice brisée, luttant pour maintenir un semblant de contrôle face à une souffrance dévastatrice. Les larmes, omniprésentes dans ce début, symbolisent un épuisement émotionnel intense. Ici, il ne s’agit pas seulement de renaître, mais de survivre à un effondrement intérieur qui semble inéluctable.

« Premiers pas » n’est pas encore un début de guérison serein, mais plutôt une étape où la douleur continue de dominer : la persistance des blessures rend le chemin vers la résilience plus incertain, difficile à entrevoir.

« Trébucher » : l’inéluctable confrontation avec la douleur

Dans « Trébucher », la narratrice affronte la réalité selon laquellela guérison n’est jamais linéaire. Les avancées, bien que réelles, sont aussi marquées de chutes inattendues. « Je me pardonne pour les crises, l’anxiété et les cris » écrit-elle, en admettant l’inévitable retour de l’angoisse et de l’autosabotage. Ce qui semblait être une progression devient soudainement réversible, et l’échec prend une place prédominante.

Cette phase montre combien la douleur refait surface dans les moments les plus inattendus. Les chutes, bien que douloureuses, ne sont pas perçues comme des régressions totales, mais comme une part essentielle du processus. Bilisari met en lumière le paradoxe d’une guérison qui n’est jamais complète, où chaque trébuchement rappelle la fragilité de la reconstruction. Pourtant, la narratrice accepte ces moments comme des leçons nécessaires : « Je refuse de renier ce que j’ai traversé. » La lutte contre l’oubli est constante, et la chute devient ainsi un acte de résistance face à la tentation de nier l’ampleur de la douleur passée.

Il ne s’agit pas seulement de renaître, mais de survivre à un effondrement intérieur qui semble inéluctable.

« Se relever » : lente guérison

Dans « Se relever », la narratrice entame une forme d’anabase déterminée vers la réconciliation avec elle-même. Ce chapitre est ainsi paré d’une énergie renouvelée, un besoin reconnexion au monde extérieur. Le retour à la vie sociale et la volonté de réapprendre à aimer deviennent omniprésents : « Je reprends goût au monde avec de nouveaux amis, boire des verres en terrasse, des fous rires en bouteille. » Cette citation témoigne d’un renouveau, non seulement dans le rapport à soi, mais aussi dans les relations avec les autres.

Cependant, ce renouveau est teinté de prudence. Il ne s’agit pas d’une explosion de joie incontrôlée, mais d’une réintégration progressive du monde. Bilisari met en scène une guérison lente, faite de petits pas, de moments suspendus où l’on savoure des instants éphémères sans les idolâtrer. Cette résurgence de la joie est consciente de sa fragilité. Se relever implique un équilibre délicat entre l’acceptation des failles et la volonté de se réapproprier sa vie. « Je me nourris d’eau de pluie et de fleurs, » dit-elle, rappelant que la joie peut surgir des éléments les plus simples et les plus humbles.

« Composer » : la reconstruction créative

Dans « Composer », Bilisari explore l’idée que la guérison ne consiste pas seulement à recoller les morceaux de ce qui a été brisé, mais aussi à créer quelque chose de nouveau à partir de ces fragments. « Je reprends goût à la vie, je danse dans la nuit comme si j’étais en vie » confie-t-elle, trouvant ici une nouvelle forme d’existence, plus libre et créative. Elle dépasse, par la force de l’écriture, la simple survie, en trouvant une nouvelle harmonie, une manière de composer avec les blessures et les cicatrices. Cette partie est ainsi révélatrice de la manière dont la résilience peut devenir un acte de création. Composer, c’est faire de la douleur une source de renouveau, sans chercher à l’effacer ou à la nier.

Les mots de Bilisari deviennent ici plus légers, plus libres, comme portés par un souffle nouveau. La danse prend alors toute son ampleur, à la fois comme métaphore de la guérison et comme acte libérateur. « Je me nourris de poésie et de douceur » écrit-elle, rappelant que la création naît souvent de la vulnérabilité.

Elle dépasse, par la force de l’écriture, la simple survie, en trouvant une nouvelle harmonie, une manière de composer avec les blessures et les cicatrices.

« Danser » : la libération finale

La dernière section, Danser, représente l’aboutissement de ce long cheminement. Ici, la narratrice atteint une forme de plénitude où la danse devient un acte de réconciliation ultime avec soi-même. « Quand je danse, c’est l’ouragan qui dévaste, la foudre qui éclate, » confie-t-elle, marquant le point culminant de ce processus de guérison. La danse, qui symbolisait jusque-là la lutte et la résistance, devient enfin un acte de célébration, un hommage à la vie retrouvée.

Cette partie est de fait la plus lumineuse du livre. Elle incarne la liberté retrouvée, le corps à nouveau contrôlé, l’acceptation, en somme, de toutes les parts de soi, y compris les plus sombres. Danser n’est plus un simple mouvement, mais une affirmation de soi. « Je ne me bats plus contre la mort, aujourd’hui je me bats pour la vie » résume parfaitement cette transformation. La danse devient ainsi une métaphore de la résilience, mais aussi un acte de réappropriation totale de son corps et de son esprit. La narratrice, enfin réconciliée avec elle-même, peut célébrer sa victoire personnelle.

Danser sous la pluie est une exploration poétique touchante de la complexité intrinsèque à la résilience. Pauline Bilisari y déploie les strates de sa reconstruction personnelle, transformant chaque chute en des moments clés de réinvention de soi. Dans ces mouvements perpétuels, l’écriture, subtile et introspective, fait écho aux luttes intimes tout en touchant à l’universel, car ce récit, à la fois confession et réflexion, permet au lecteur de suivre un chemin cathartique, où la beauté et la douleur s’entrelacent pour redéfinir une humanité à la fois vulnérable et puissante.

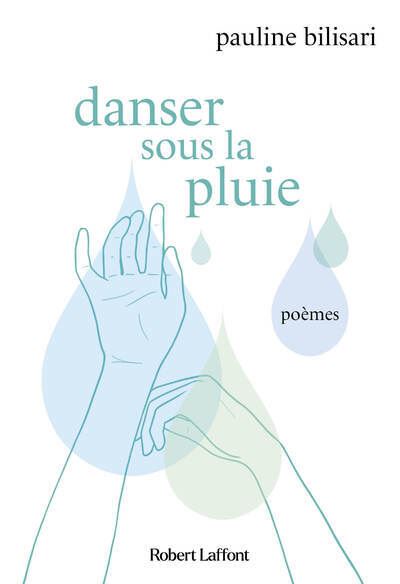

- Danser sous la pluie, Pauline Bilisari, Éditions Robert Laffont, 2024.

- Crédits photo : ©Adelaide Yvert

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.