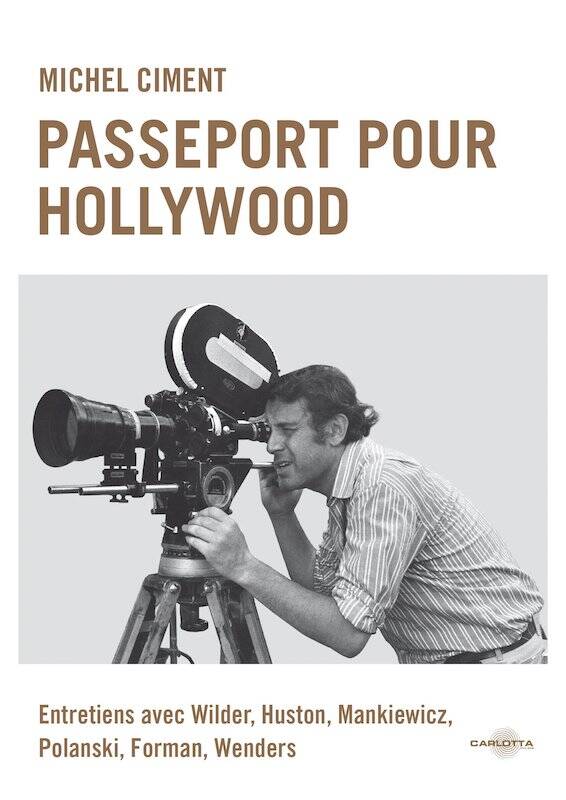

La réédition chez Carlotta de l’ouvrage Passeport pour Hollywood de Michel Ciment, paru pour la première fois en 1987, rend un superbe hommage à la forme d’écriture critique la plus jouissive et la plus analytique qui soit : l’entretien avec un cinéaste. Soumis à la question par un esprit vif de jeune critique qui court les festivals comme un chasseur de têtes, les grands noms du classicisme hollywoodien et les contemporains des débuts du Nouvel Hollywood s’expliquent sur l’Amérique qu’ils se sont racontée et qu’ils ont racontée.

En exégète de Kazan[1] et de Kubrick et spécialiste de la culture américaine (aussi bien de la littérature que des arts visuels), Ciment met une immense connaissance au service de l’exploration méthodique des filmographies qu’il considère. Le dialogue entre Ciment et Wilder, Mankiewicz ou encore Huston, a l’allure d’une conversation à la fois très profonde et très légère. C’est comme si de ces échanges longs et répétés avec Forman, Polanski et Wenders, naissait une amitié intellectuelle qui rendait possible le dialogue critique. En creux, par le souvenir ému des films aimés, s’écrit alors une « autobiographie de camarades » pour reprendre la jolie formule de Stanley Cavell dans le premier chapitre de La Projection du monde à propos d’une vie constituée de fragments de cinéma et d’expériences cinéphiles communes.

En exégète de Kazan[1] et de Kubrick et spécialiste de la culture américaine (aussi bien de la littérature que des arts visuels), Ciment met une immense connaissance au service de l’exploration méthodique des filmographies qu’il considère. Le dialogue entre Ciment et Wilder, Mankiewicz ou encore Huston, a l’allure d’une conversation à la fois très profonde et très légère. C’est comme si de ces échanges longs et répétés avec Forman, Polanski et Wenders, naissait une amitié intellectuelle qui rendait possible le dialogue critique. En creux, par le souvenir ému des films aimés, s’écrit alors une « autobiographie de camarades » pour reprendre la jolie formule de Stanley Cavell dans le premier chapitre de La Projection du monde à propos d’une vie constituée de fragments de cinéma et d’expériences cinéphiles communes.

De Berlin à Hollywood

Dans la première partie de l’ouvrage, suivant l’ordre chronologique de la parution des entretiens dans la revue Positif notamment, Passeport pour Hollywood s’intéresse au transfert culturel de la vieille Europe vers le Nouveau Monde, entamé dès les années 1910 pour devenir une urgence absolue à partir de 1933. Le rêve américain de Billy Wilder et de Joseph L. Mankiewicz, c’est d’abord de travailler… avec Lubitsch, l’allemand à qui il ne faut pas trop parler d’Allemagne ou avec Fritz Lang, qui avait conquis Hollywood avec Metropolis mais qui s’accommodait beaucoup moins bien des conditions de production dictées par la MGM. Wilder et Mankiewicz, deux Européens de cœur et de tour d’esprit, rejoignent le flot à la fin des années 1940, des scénaristes qui passent à la réalisation sous l’impulsion de Preston Sturges.

La parole des cinéastes hollywoodiens renvoie à un système de production

Avec l’un, comme avec l’autre, l’exercice de l’entretien est périlleux parce qu’il est toujours contrecarré par une plaisanterie, un bon mot, une anecdote savoureuse. Les deux cinéastes facétieux sont interrogés à propos de leur jeunesse européenne — l’un a la chance de se faire rabrouer par Freud, l’autre parfait sa formation intellectuelle dans les capitales européennes. Puis, petit à petit, au gré d’une parole intime, Ciment amène ses interlocuteurs à commenter leur œuvre d’un point de vue génétique, nous rendant ainsi sensibles à toutes les étapes de fabrication du film. Et pour l’un comme pour l’autre, le point de départ est une histoire qui tient la route et une collaboration fructueuse avec un certain David O. Selznick par exemple. La parole des cinéastes hollywoodiens renvoie ainsi à un système de production qui n’est plus et à une certaine effervescence scénaristique.

Au travers des pages consacrées à Certains l’aiment chaud ou à La Comtesse aux pieds nus, Ciment fait aussi le portrait d’une certaine cinéphilie française qui s’est délectée des bons mots du viennois très spirituel qu’était Wilder ainsi que des tirades shakespeariennes chez Mankiewicz. Si on ajoute les entretiens passionnants menés avec l’étrange John Huston, boxeur débonnaire retranché au Mexique, on réalise que Ciment fait accéder l’art du portrait, au rang de travail critique par excellence, héritant ainsi des travaux de François Truffaut.

Le rire diabolique des Européens

Avec Roman Polanski et Miloš Forman, le comique bon enfant se mue en ironie noire à l’égard du système des studios. Ils ont rêvé d’aller en Amérique parce qu’il y avait des fonds disponibles, des acteurs bien formés et des studios équipés pour concevoir des décors plus vrais que nature. Le fantasme de Hollywood tourne au cauchemar : le film noir à la Howard Hawks avec la bonne tête d’Humphrey Bogart devient Chinatown chez Polanski. Forman qui a toujours rêvé de comédie musicale se rend à Hollywood pour en briser la convention fondamentale, celle du décrochage entre la narration et les épisodes chantés. Dans Hair, à grands coups de montage parallèle entre la communauté hippie de 1968 et la marche en cadence des soldats, il fait exploser le monde en rose des films de Minnelli.

C’est la notion de « classique » qui constitue le fil rouge de la deuxième partie de l’ouvrage à partir d’une analyse des expériences américaines de deux cinéastes apatrides en pleine période de consécration du Nouvel Hollywood — Forman et Polanski cherchent ainsi à se situer par rapport à Dennis Hopper, Scorsese et Cassavetes entre autres modèles et contre-modèles. Fustigeant le recours facile aux mouvements d’appareil prétentieux qui caractériserait le cinéma contemporain, Forman et Polanski revendiquent une approche classique des genres qu’ils réélaborent, sans pour autant concevoir un discours métafilmique alors même que leurs films, Vol au-dessus d’un nid de coucous ou Le Locataire par exemple, invitent à une réflexion sur l’ordre narratif traditionnel.

À la recherche d’Hollywood

Enrichie des plus récents entretiens menés avec Forman et Wenders, Passeport pour Hollywood fait le choix de s’achever sur une discussion à propos de Don’t Come Knocking (2005). Wenders apparaît paradoxalement comme le cinéaste le plus proche du point de départ de l’ouvrage : la question du « phénomène cinématographique américain »[2] (p.13). En effet, la question de la représentation de l’espace américain sillonné au gré d’une recherche identitaire est au cœur d’un film comme Paris, Texas (1984) et plus généralement du genre du road-movie, pratiqué dès Alice dans les villes (1974).

Wenders retravaille le canevas classique du mélodrame familial hollywoodien

Wenders, frappé par l’uniformité des paysages qu’il traverse[3], retravaille le canevas classique du mélodrame familial hollywoodien à la faveur d’une analyse de la crise identitaire qui frappe aussi bien le système des studios que l’Amérique de Reagan et l’Allemagne réunifiée. Le nouveau rapport à l’espace qu’il institue est celui non seulement d’un Allemand qui a rêvé l’Amérique au travers de sa musique notamment mais aussi d’un aficionado des westerns de John Ford et des films de Nicholas Ray[4]. On est loin donc d’une perspective purement critique voire parodique des genres hollywoodiens.

Passeport pour Hollywood n’est ni un livre de spécialistes ni une somme universitaire. Il se présente comme une histoire orale, ponctuée çà et là de commentaires hargneux contre la production contemporaine, de récits de lectures qui ont compté ou encore de confessions intimes. À mi-chemin entre la création littéraire et la recréation des films par le commentaire, cette série d’entretiens crée les conditions d’une parole libre, discontinue et « auto-analytique » (p.19). Pour autant, il ne s’agit pas pour Ciment de croire naïvement à l’excellence du commentaire d’auteur et à la sacralité de sa parole. Mais en ménageant des espaces de silence, en recourant parfois à l’association d’idées ou en ramenant l’interlocuteur à l’analyse précise de la genèse d’une œuvre, Ciment met en perspective le rituel même de l’entretien. Ce qui se joue avant tout c’est l’élaboration commune d’une pensée du cinéma dans le cadre douillet d’une conversation privée à laquelle le lecteur est convié en témoin discret.

[1] La série d’entretiens menés par Michel Ciment avec Elia Kazan a donné lieu à un ouvrage majeur : Kazan par Kazan : entretiens avec Michel Ciment, Paris, Stock, 1985. Il en va de même pour la filmographie de Kubrick dans Kubrick, Paris, Calmann-Levy, 2004.

[2] Il en était déjà question dans le recueil d’essais Les Conquérants du Nouveau Monde, Paris, Gallimard, 1981 ; ainsi que dans le numéro spécial « Hollywood au miroir », Revue Française d’Études Américaines, nᵒ 19, 1984.

[3] À la question du sentiment éprouvé lors de son premier voyage aux États-Unis, Wenders répond : « L’Amérique est devenue un cauchemar à peine dix minutes après avoir quitté New York. Un pays si grand où chaque village, chaque ville était semblable à l’autre. C’est cette absence d’identité qui m’a frappé. » (p.329)

[4] En 1980, Wenders réalise un film documentaire sur et avec Nicholas Ray qui collabore avec lui tout au long de l’écriture : Lightning over Water.