Leonard Fife est un fieffé menteur. Documentariste admiré pour son engagement politique dans les années 1960, il accorde une dernière interview à l’un de ses anciens élèves et promet de dire la vérité, rien que la vérité. Dans Oh, Canada, Paul Schrader, que l’on sait obsédé par le dispositif de la confession (Sur le chemin de la rédemption, The Card Counter, Master Gardener), adapte le dernier roman du grand Russell Banks disparu en 2022 et célèbre la puissance du faux.

Dans un récit à la construction complexe, la personnalité tantôt détestable, tantôt charmante du vieil artiste sur son lit de mort (Richard Gere excelle dans le rôle du grabataire lunatique) est dévoilée au gré de souvenirs de sa prime jeunesse. Le portrait est contrasté puisqu’il est impossible de percer le secret d’une personne. Que retenir d’une vie ? Emma (Uma Thurman), la dernière épouse du cinéaste joue le rôle de témoin. Lorsque Leonard perd le fil de son propos, il adresse un appel de détresse à sa femme. De sa vie passée, il ne reste que des ombres qui ressurgissent dans de beaux noirs et blancs. Le statut de l’image-souvenir est sans cesse problématisé, y compris durant les leçons que Fife consacre aux thèses de Susan Sontag sur la photographie. En réalité, Leonard vise moins la révélation que la sauvegarde d’une mémoire vacillante par le récit conjugué au présent. Schrader est certes de culture chrétienne, travaillé par la question de la transcendance (son ouvrage, Le Style transcendantal au cinéma. Ozu, Bresson, Dreyer est un classique) mais il convoque ici une figure centrale du judaïsme, celle du tiers. Celui-ci atteste par sa présence que la vie a bel et bien été vécue, que les lieux ont été visités, que les liens affectifs ont existé. Fife est un affabulateur compulsif, constamment occupé à bâtir sa légende mais c’est à son épouse que revient la tâche de confirmer ou d’infirmer ses hypothèses.

L’un et le multiple

/https://zone-critique.com/critiques/simple-comme-sylvain-anatomie-dun-couple/

C’est la première fois que Schrader dépossède en partie son personnage principal du pouvoir souverain de raconter. Leonard ne fera jamais la synthèse de son existence. Par où commencer ? Ce sont tous les choix, intimes et politiques, qui définissent son parcours heurté : les femmes aimées puis désaimées ont joué un rôle aussi fondamental que le refus de la conscription au moment de l’invasion du Vietnam par les États-Unis. Il sera très peu question de l’artiste, si ce n’est que le désir d’exhibition de Leonard est suscité par la confrontation avec la caméra. Devant l’œil objectif, en position assise devant un fond neutre, il n’est plus possible de mentir. La proximité de la mort est moins décisive que la fabrication d’un confessionnal cinématographique. L’exploration des souvenirs est non linéaire : au détour d’une rue que Jacob Elordi en jeune Leonard Fife traverse, c’est soudain Richard Gere qui apparaît. Le relais entre les deux acteurs qui fait apparaître leurs innombrables différences physiques – Gere à la silhouette trapue, le corps élancé d’Elordi – suggère moins une continuité qu’une série de ruptures. Fife à dix-huit ans ne ressemble ni au même jeune homme, deux ans plus tard, marié et père de famille, ni à celui qui fait le choix de la désertion pour s’enfuir au Canada.

L’impossible écriture de soi n’est pas vécue tragiquement, elle impose cependant la suspension du jugement moral

Schrader souligne lourdement la symbolique de la frontière entre les États et joue du choc entre des images très hétérogènes. Lumières et couleurs, lieux et personnages, caméra portée et plans fixes, tout dissemble sans arrêt comme le suggère un montage brusque, de multiples sauts temporels et quatre formats d’image différents. Leonard s’interrompt et donne une autre version des faits, comme si l’ordonnancement des événements était illusoire. L’impossible écriture de soi n’est pas vécue tragiquement, elle impose cependant la suspension du jugement moral. Peu importe si Leonard s’est comporté comme un salaud, s’il est un génie ou un imposteur, un mauvais père ou un héros, il n’espère pas sa rédemption. Alors qu’il rend son dernier souffle, avec Uma Thurman à son chevet, une assistante de plateau pénètre dans la chambre et pose une petite caméra pour voler ces derniers instants. En prétendant à l’enregistrement objectif, la photographie et le cinéma exercent une violence inouïe. Schrader y oppose la paix d’une mort douce, dans un dernier hoquet, veillé par des êtres chers qui se chargeront du vrai-faux testament.

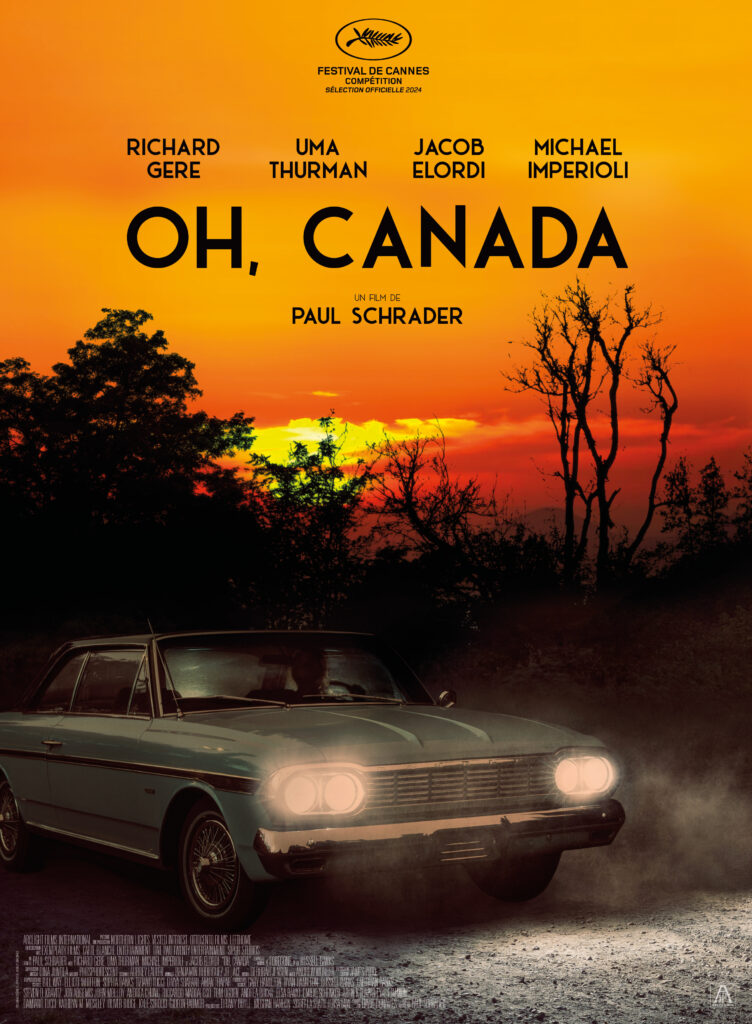

Oh, Canada, un film de Paul Schrader, avec Richard Gere, Uma Thurman et Jacob Elordi. En salles le 18 décembre.

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.