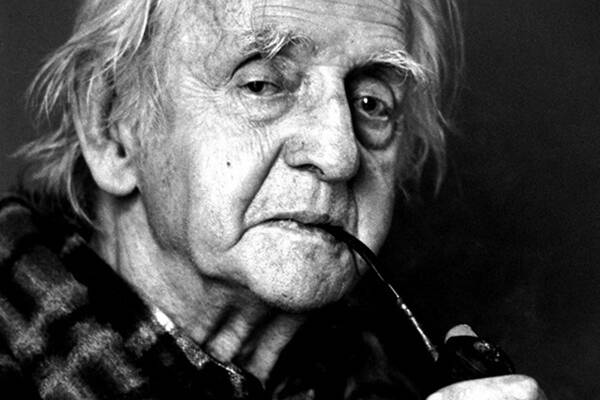

Principalement connu pour Le Sang noir, parfois comparé, pour sa vision désenchantée du monde, au Voyage au bout de la nuit, et pour ses affinités communistes – il fit notamment le voyage en URSS au côté d’André Gide –, Louis Guilloux mérite cependant d’être apprécié pour le reste de son œuvre littéraire. Celle-ci, qui va des récits d’enfance au roman psychologique, voire à la fresque romanesque avec Le Jeu de patience, traverse le XXe siècle et évoque les luttes sociales et les guerres, en passant par les mœurs ouvrières et bourgeoises.

« Louis Guilloux, vous êtes né en 1899 à Saint-Brieuc, c’est écrit sur la jaquette de tous vos livres, ce n’est pas un secret. » Présenté ainsi, lors d’une émission de radio, l’écrivain rétorque : « Ce n’est pas un secret, c’est un malheur. » De fait, on ne peut présenter Louis Guilloux sans l’associer à sa ville natale, ni parler de cette ville natale, dans laquelle se déroule l’intrigue de beaucoup de ses romans, sans évoquer l’ambiance oppressante qui s’en dégage. « Cette place toute grise, de pierre, de terre, de ciel, avec ses grandes façades grises et camuses et ses grises préméditations, et sur les toits les grises fenêtres des mansardes comme des guérites, cette place était donc ce qu’on appelait le cœur de la ville. »

L’enfance du pauvre

Si la ville est grise et sinistre, l’enfance vécue par Louis Guilloux – notamment dans son premier roman, La Maison du peuple ou dans Le Pain des rêves – est solaire, voire heureuse. La Maison du peuple raconte justement cette période, à la première personne, caractérisée par la misère compensée par l’amour de ses parents. Le narrateur, similaire à l’auteur puisqu’ils partagent la même ville, la même condition sociale et le même père cordonnier, raconte l’engagement socialiste de ce dernier. Celui-ci a voulu, après de nombreuses déceptions, construire, quasiment à mains nues, une maison du peuple pour y accueillir les réunions des membres du Parti et éduquer les ouvriers. L’engagement et le courage du père semblent insubmersibles. À ces qualités masculines, correspond en miroir l’amour de la mère. Depuis qu’elle s’est mariée, celle qui n’est jamais nommée autrement que « ma mère » a littéralement renoncé à elle-même. Elle renonce à ses convictions catholiques, d’abord, puis s’engage à corps perdu dans la survie de son foyer. C’est elle qui retrouve du travail à son mari, délaissé par ses clients habituels en raison de son engagement socialiste. Cette figure correspond, trait pour trait, à la mère du Pain des rêves, autre récit d’enfance. Ces deux mères ont en commun la même dévotion et le même amour pour leur famille.

Si la ville est grise et sinistre, l’enfance vécue par Louis Guilloux – notamment dans son premier roman, La Maison du peuple ou dans Le Pain des rêves – est solaire, voire heureuse. La Maison du peuple raconte justement cette période, à la première personne, caractérisée par la misère compensée par l’amour de ses parents. Le narrateur, similaire à l’auteur puisqu’ils partagent la même ville, la même condition sociale et le même père cordonnier, raconte l’engagement socialiste de ce dernier. Celui-ci a voulu, après de nombreuses déceptions, construire, quasiment à mains nues, une maison du peuple pour y accueillir les réunions des membres du Parti et éduquer les ouvriers. L’engagement et le courage du père semblent insubmersibles. À ces qualités masculines, correspond en miroir l’amour de la mère. Depuis qu’elle s’est mariée, celle qui n’est jamais nommée autrement que « ma mère » a littéralement renoncé à elle-même. Elle renonce à ses convictions catholiques, d’abord, puis s’engage à corps perdu dans la survie de son foyer. C’est elle qui retrouve du travail à son mari, délaissé par ses clients habituels en raison de son engagement socialiste. Cette figure correspond, trait pour trait, à la mère du Pain des rêves, autre récit d’enfance. Ces deux mères ont en commun la même dévotion et le même amour pour leur famille.

La famille est donc le cocon dans lequel évoluent les héros infantiles de Louis Guilloux. C’est elle qui permet une enfance heureuse, dont la joie peut même s’assimiler à une dévotion, comme le narrateur le souligne dans Le Pain des rêves : « Je doute qu’aucun amour vaille celui des pauvres. Le nôtre était un amour religieux. » Ainsi, la pauvreté, face à laquelle le père façonne un lieu d’évangélisation et la mère un foyer marqué par un amour et une dévotion tels qu’elle s’assimile à une sainte, ressemble à un état de grâce. Les personnages que l’on rencontre, notamment dans Le Pain des rêves, sont tous nimbés de cette auréole et contribuent à l’émerveillement du narrateur. C’est tout d’abord l’épisode de la Pinçon, femme d’un savetier qui après être subitement devenue veuve reprend vaillamment le travail de son mari dans une sorte de résurrection ouvrière : « À la stupéfaction du quartier, le marteau de Pinçon qu’on croyait enterré avec lui, se réveilla, ce matin-là, […] clamant à tous les échos sa joyeuse résurrection » ; puis la figure du grand-père, uniquement positive, qui corrige l’instituteur après que ce dernier ait accusé le narrateur d’être une charge inutile, ou qui refuse de noyer les rejetons de la chatte de la famille et préfère les placer discrètement près des maisons bourgeoises pour qu’ils soient adoptés ; ou encore, la « fée », vieille femme famélique et pauvre, dont la figure est transfigurée par l’imagination du narrateur.

Il semble donc qu’il y eut un moment où ce bonheur, malgré la pauvreté, était possible. On pense également à Charles Péguy, aîné de Guilloux, qui décrit une sorte d’âge d’or populaire, notamment dans le début de L’Argent : « Le croira-t-on, nous avons été nourris dans un peuple gai. Dans ce temps-là un chantier était un lieu de la terre où des hommes étaient heureux. » Chez Guilloux, comme chez Péguy, il semble donc exister une période, au milieu de la IIIe République, où le peuple vivait heureux, et en harmonie avec le travail. De fait, malgré leur engagement socialiste manifeste, les personnages des livres de Louis Guilloux ne vivent pas forcément le travail comme une oppression. Lorsque le père, dans La Maison du peuple, s’en retrouve privé, c’est sa dignité même qui est touchée. Après avoir chômé toute la journée, il retourne chez lui et sa femme croit qu’il s’est blessé tant il paraît affecté. Il ne retrouve la santé qu’en dénichant de nouvelles chaussures à réparer. Chacun exerce une fonction, souvent artisanale, au sein du village, et personne n’est mis en compétition avec la machine. Tout se passe comme si le progrès, dans cette ville de province, n’existait pas. C’est en parlant de ce monde-là que Louis Guilloux peut déclarer : « L’enfance, avant 1914, même prolétarienne, c’était bien. »

La déchirure de la guerre

C’est en effet la guerre qui vient rompre cet état de grâce. Ainsi, La Maison du peuple s’achève brutalement par l’assassinat de Jean Jaurès et le départ du père pour le front. La maison du peuple ne sera jamais construite : la guerre rend impossible la fraternité entre les hommes et fait basculer le monde dans le xxe siècle, celui du chaos et de la violence. C’est en ce sens que l’on peut comprendre la phrase de Louis Guilloux, écrite dans ses Carnets : « Le xixe siècle ne s’est achevé qu’en 1917. » 1917 est une date-clé, c’est celle du Sang noir, son plus célèbre roman, mais aussi de L’Indésirable. Pourquoi une date aussi avancée alors que la guerre a été déclarée trois ans auparavant ? Ce sont des années qui ont, sans doute, été nécessaires pour mesurer l’ampleur des pertes humaines et leurs conséquences sur les familles. Le Sang noir comporte certains épisodes de mutinerie et de désespoir où les soldats prennent d’assaut une gare pour empêcher leur remobilisation, alors qu’ils sont exténués. On peut également voir comment s’occupent ceux de l’arrière, après trois ans de guerre, entre cérémonies officielles et poèmes ridicules composés en l’honneur de ceux qui, eux, se battent.

C’est dans ce monde qu’est rendue possible la destinée, à la fois tragique et grotesque, de Cripure, le personnage principal du Sang noir et d’une pièce de théâtre éponyme, parue dans les années soixante. François Merlin, professeur de philosophie morale à Saint-Brieuc, surnommé Cripure par contraction du titre La Critique de la raison pure d’Emmanuel Kant qu’il cite souvent lors de ses cours, est un personnage ambivalent. Grotesque par son aspect physique, marqué par un handicap qui lui confère des pieds énormes et par une peau de bique qui ne le quitte jamais, aussi bien que par sa personnalité paranoïaque et veule – il ne cesse de pleurer une femme qui l’a quitté vingt ans plus tôt et se noie dans l’alcool –, il représente cependant une résistance face aux notables de Saint-Brieuc et à leur idéologie mortifère. C’est la gifle qu’il inflige à Nabucet, caricature du petit-bourgeois de province, qui ne s’exprime que par un langage soutenu, gage de son éducation, et ne se réclame que d’auteurs français et surtout pas allemands, qui en témoigne. Nabucet, témoin de la mutinerie des soldats refusant de repartir au front, s’écrie « Nous les materons », ce qui lui vaut la baffe de Cripure. Nabucet le provoque alors en duel pour se venger de cette humiliation. La veille du duel, Cripure remet en ordre les papiers qui composent son grand œuvre, Chrestomathie du désespoir, éternellement retouché et jamais finalisé. C’est à cause de cela que, quelques heures seulement après avoir échappé au duel, Cripure finit par se suicider : ses chiens ont mangé son manuscrit qui traînait. La mort de Cripure se caractérise donc par son ridicule et pourtant par une sorte de sublime lorsque la foule le salue, pour la dernière fois : « Un à un, les chapeaux s’enlevèrent des têtes. Les femmes se signaient. Sur l’ordre du petit sous-off les soldats se mirent au garde-à-vous. »

La double nature de Cripure, qui est également celle de Nabucet, pétrie de culture mais aussi de violence, représente ce que la guerre a fait de l’humanité. Chacun désire la perte d’autrui. Le roman s’ouvre d’ailleurs par la tentative d’assassinat, ratée, à l’encontre de Cripure lui-même : ses élèves ont saboté son vélo. Plus loin, Cripure raconte avoir assisté au meurtre d’un Chinois, en pleine rue, par un « petit-bourgeois de chez nous ». Lui-même nourrit parfois des pensées violentes à l’encontre de sa concubine, Maïa. Le monde idyllique de l’enfance a donc fait place à la cruauté et à la violence, inhérents à la condition humaine. C’est cette dernière que Guilloux ne cesse de dépeindre dans son ambivalence.

Douleur et honte

On a l’impression que le regard du narrateur s’est décillé après l’expérience de la guerre. Il est d’ailleurs significatif que les récits d’enfance soient racontés à la première personne alors que les autres le sont à la troisième, signe d’un narrateur omniscient au fait des pensées les plus profondes et les plus retorses de ses personnages. Comme si l’expérience de la douleur lui avait apporté la connaissance intime d’autrui. Ainsi, l’œuvre que compose le romancier se place sous le signe de la honte. La différence la plus notable entre le Cripure du Sang noir (1935) et celui de la pièce de 1962 réside dans le titre de l’œuvre de Cripure : la Chrestomathie du désespoir pour le premier, et Essai sur la honte humaine pour le deuxième.

Cet essai, c’est finalement Guilloux lui-même qui le compose à travers toute son œuvre, y compris dans les romans qui n’ont pas la guerre pour cadre. La honte, c’est le sentiment qui habite continuellement Cripure. Il y a d’abord l’humiliation de s’être fait tromper, vingt ans auparavant, par sa femme, épisode qu’il ressasse constamment, au bar comme chez lui. Dans la pièce éponyme, le portrait de cette femme vient incarner ce douloureux épisode. De même, la présence d’Amédée, son bâtard, incarne la honte d’avoir succombé à une femme qu’il méprisait, quelques années après l’échec de son mariage. Ces épisodes trouvent leur signification dans la prise de conscience finale du personnage, la veille de sa mort : « Il découvrait que le mépris n’était plus possible, excepté le mépris de soi. » Au bout du compte, ce qui lie les hommes et ramène Cripure à la communauté humaine, c’est donc la honte.

Dans Hyménée, roman sur le mariage, la honte se manifeste chez les deux membres du couple. Il y a d’abord, chez l’homme, celle du désir qui l’aveugle et le mène à un mariage forcé à cause d’une grossesse indésirée. Chez la femme, c’est la honte qui la pousse à cacher sa fausse couche pour pouvoir garder son mari. Il y a donc bel et bien une naissance : c’est celle d’un couple lié par la douleur partagée. Si, comme nous l’avons déjà dit plus haut, les récits d’enfance semblent idylliques, certains épisodes témoignent de cette honte qui habite les hommes et qui vient fissurer l’innocence de l’âge tendre. Il y a bien sûr la honte relative à l’argent, qui manque constamment, et qui rend de ce fait avide. Dans Le Pain des rêves, la mère profite de l’absence du grand-père pour chercher la cassette remplie d’argent qu’il a cachée dans un coin de la maison. Son forfait accompli, elle remet tout en place, mais sa conscience la rattrape : elle rougit devant son père et le narrateur, témoin de sa faute. « Ce soulier où dormait un argent inavoué et doublement sacré, puisque c’était le grand-père qui l’avait gagné et qu’il se l’était réservé, devint pour moi, dans les jours qui suivirent, l’objet d’une véritable souffrance. La douloureuse conscience que je savais, quand je n’aurais pas dû savoir, ne me quittait plus. »

Dans Hyménée, roman sur le mariage, la honte se manifeste chez les deux membres du couple. Il y a d’abord, chez l’homme, celle du désir qui l’aveugle et le mène à un mariage forcé à cause d’une grossesse indésirée. Chez la femme, c’est la honte qui la pousse à cacher sa fausse couche pour pouvoir garder son mari. Il y a donc bel et bien une naissance : c’est celle d’un couple lié par la douleur partagée. Si, comme nous l’avons déjà dit plus haut, les récits d’enfance semblent idylliques, certains épisodes témoignent de cette honte qui habite les hommes et qui vient fissurer l’innocence de l’âge tendre. Il y a bien sûr la honte relative à l’argent, qui manque constamment, et qui rend de ce fait avide. Dans Le Pain des rêves, la mère profite de l’absence du grand-père pour chercher la cassette remplie d’argent qu’il a cachée dans un coin de la maison. Son forfait accompli, elle remet tout en place, mais sa conscience la rattrape : elle rougit devant son père et le narrateur, témoin de sa faute. « Ce soulier où dormait un argent inavoué et doublement sacré, puisque c’était le grand-père qui l’avait gagné et qu’il se l’était réservé, devint pour moi, dans les jours qui suivirent, l’objet d’une véritable souffrance. La douloureuse conscience que je savais, quand je n’aurais pas dû savoir, ne me quittait plus. »

S’il ne s’est jamais engagé officiellement au sein d’un parti, la sensibilité politique de Louis Guilloux affleure dans ses romans par la peinture qu’il fait de son milieu d’origine. Ses récits d’enfance peuvent parfois représenter un peuple idéalisé, mais il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agit de la vision volontairement naïve d’un enfant et que ce que s’attache à décrire le romancier est, comme l’écrira Malraux, la « confrontation de l’homme et de la souffrance ».

Bibliographie :

Guilloux, Louis, La Maison du peuple [1925], Grasset, coll. « Les Cahiers rouges », 2004.

Guilloux, Louis, Hyménée [1932], Grasset, coll. « Les Cahiers rouges », 1998.

Guilloux, Louis, Le Sang noir [1935], Gallimard, coll. « Folio », 1980.

Guilloux, Louis, Le Pain des rêves [1942], Gallimard, 1977.

Guilloux, Louis, Le Jeu de patience [1949], Gallimard, 1981.