Steven Spielberg l’avait rêvé ; Marco Bellocchio l’a fait. Avec L’Enlèvement (2023), en lice pour la Palme d’Or à Cannes, le maître italien de 83 ans retrace un fait divers qui avait scandalisé l’Europe au XIXe siècle : la conversion forcée au catholicisme d’un jeune enfant juif. Explorant les conséquences du pouvoir totalitaire, Marco Bellocchio signe un film certes classique mais maîtrisé et puissant.

Dans sa mini-série diffusée sur Arte, Esterno Notte, Marco Bellocchio mettait en scène l’enlèvement d’Aldo Moro en 1978 par les Brigades Rouges. L’arrachement apparaissait dès lors comme le point de départ d’un chamboulement plus grand puisqu’il annonçait et précipitait le déchirement de l’Italie.

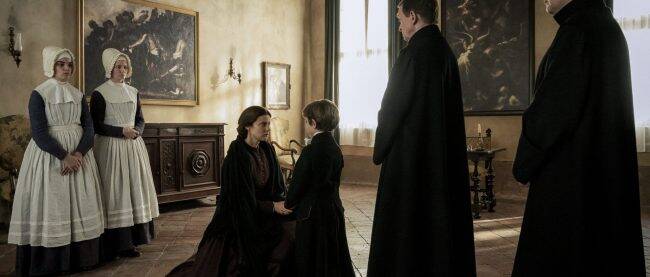

Autre époque, autre rapt : celui que l’on enlève n’est pas un important homme d’État mais un enfant de six ans, Edgardo, qui vit avec ses parents et ses frères et sœurs, au sein d’une famille juive. Une servante aurait baptisé l’enfant encore endormi dans son couffin. Dès lors, l’Église décide de l’élever au sein d’une communauté catholique, auprès de ceux qui lui ressemblent. Ses parents remuent ciel et terre pour le récupérer : l’affaire fait grand bruit et parvient même aux oreilles des puissants de l’époque. Mais rien n’y fait. De son côté, le Pape-roi, Pie IX, piqué dans son orgueil en fait une affaire personnelle. Il compte bien élever Edgardo comme un parfait chrétien. Marco Bellocchio noue donc trame intime et drame historico-politique, en montrant la progressive perte de pouvoir de Pie IX, pontif dont il se moque à l’envi.

Là où le film passionne, c’est lorsqu’il insère ce mélodrame dans une fresque historique italienne où apparaît l’histoire de la réunification et la chute du saint père.

Là où le film bouleverse, c’est lorsque le visage de l’enfant se tord quand il ne parvient plus à choisir entre le judaïsme et le christianisme, son nouveau père (Pie IX en personne) et ses parents, désespérés. Là où le film passionne, c’est lorsqu’il insère ce mélodrame dans une fresque historique italienne où apparaît l’histoire de la réunification et la chute du saint père. Se joue donc là un savant jeu d’équilibre entre petite et grande histoire auquel Marco Bellocchio se livre avec talent. En chef d’orchestre, le maestro dirige un grand ballet musical : les violons vibrent et les acteurs se succèdent dans des décors somptueux. Malgré ce mode opératique, peut-être un peu académique par moments, l’émotion prend et l’arrachement inéluctable de cet enfant à sa famille émeut aux larmes.

Maestria d’un maître ancien

Le film navigue entre deux espaces : celui de la judaïté et celui d’un catholicisme oppressant voire totalitaire. C’est aussi l’occasion pour le réalisateur de faire défiler pléthore de microcosmes, des syndicats juifs aux membres de l’école où est emmené Edgardo, démontrant là un goût de la reconstitution historique. Au milieu de ces pôles antagonistes, le visage d’un enfant qui ne trahit, la plupart du temps, qu’un grand désarroi et chez qui grandit peu à peu un sentiment chrétien.

Pour souligner la dichotomie entre ces différents milieux, Marco Bellocchio ne se prive d’aucun geste de mise en scène. Le principe esthétique qui gouverne son film est celui du jeu d’échos : à ce titre, la robe de la mère dans laquelle Edgardo se réfugiait en tremblant dans une des scènes inaugurales répond à la soutane du pape, dans laquelle le même Edgardo se cache, lors d’un jeu innocent, dans un parc romain – mise en parallèle qui révèle le glissement progressif de l’enfant vers le catholicisme. D’ailleurs, le réalisateur ne s’arrête pas là dans son parallèle entre la mère et le « papa » puisque ce couple antagoniste est réuni dans la mort : à l’agonie de la première répond le dernier souffle du second.

Ce jeu d’échos présent dans la mise en scène se déploie aussi sur un mode allégorique puisque l’histoire – celle d’un enfant qui, choisi par une autorité divine, porte un destin plus lourd que lui et voue sa vie à Dieu – peut nous rappeler certains épisodes bibliques, à commencer par l’épisode fondateur du Nouveau Testament, celui de la vie de Jésus. Mais il ne faut pas confondre Edgardo avec Jésus et l’Enlèvement avec un film habité par la foi catholique. Si le Vatican apparaît sublimé par les ors d’un éclairage très pictural – les maîtres anciens ne sont pas loin – son incarnation, le pape, est un personnage tyrannique jusqu’au ridicule. Sur un mode carnavalesque, Bellocchio va jusqu’à le mettre en scène dans son intimité, hanté par de drôles de cauchemars où il se fait circoncire. Dans l’Italie d’aujourd’hui, toujours sous une certaine influence catholique et dirigée par un gouvernement d’extrême-droite, le pouvoir totalitaire et son cénacle apparaissent finalement pour ce qu’ils sont : une triste farce.

L’Enlèvement, de Marco Bellocchio. Avec Paolo Pierobon, Enea Sala, Leonardo Maltese, Fausto Russo Alesi, Barbara Ronchi. Sortie le 25 octobre.