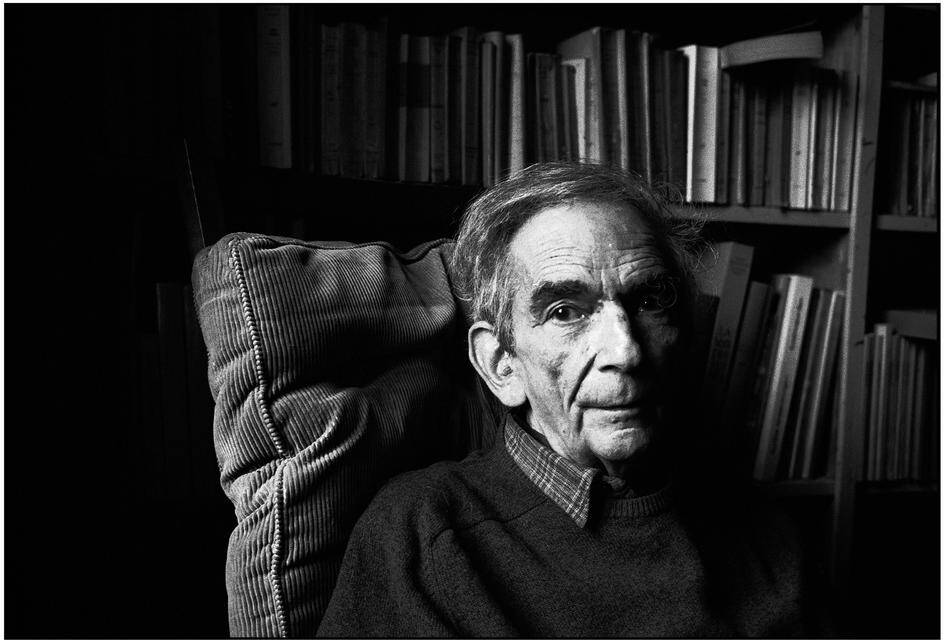

Les éditions du Chemin de fer publient, accompagnée d’illustrations réalisées par Frédérique Loutz, une nouvelle de Louis-René des Forêts, intitulée Le jeune homme qu’on surnommait Bengali. Profitons-en pour revenir sur l’œuvre discrète, belle et exigeante de l’un des plus singuliers écrivains français de la seconde moitié du XXème siècle, décédé le 30 décembre 2000, à l’âge de 82 ans.

Faire le pèlerinage : prendre le métro, descendre à la station Odéon, marcher dans la rue de Condé, tourner à la première rue, à droite : rue des Quatre-Vents. Vous regardez les vitrines des boutiques, les devantures des restaurants, l’entrée du pub The Moose. Au croisement de la rue des Quatre-Vents et de la rue de Seine, vous pouvez vous attarder dans la vue des estampes de chez Martinez Fleurot : vous vous surprenez à regarder avec autant de passions des représentations de canards et de jouets anciens, à imaginer la vie d’un soldat portraituré. Vous levez la tête pour fixer du regard les fenêtres des immeubles de la rue des Quatre-Vents : vous dérobez au temps une pause, une trêve à sa course folle en vous demandant, pendant de longues minutes inutiles, derrière quelles fenêtres se trouvait l’appartement de Louis-René des Forêts. Peu importe : vous vous éternisez, à ce moment-là, traversé(e) par les impressions que vous avez connues à la lecture des Mendiants (1943), du Bavard (1946), de La Chambre des enfants (1960), d’Ostinato (1997), et de Pas à pas jusqu’au dernier (posth. 2001), sans vous souciez davantage de la quête des fenêtres de l’ancien appartement de Louis-René des Forêts.

Seul(e), au milieu du trottoir, vous vous décidez à retrouver le mouvement habituel d’un(e) passant(e). De la constance : car, ceux qui sont déjà avertis de l’écriture de Louis-René des Forêts ne redécouvriront pas avec stupeur cette qualité paradoxale qui caractérise chaque écrit de l’auteur des Poèmes de Samuel Wood (1986) : car, ceux qui connaissent déjà cette écriture à la fois claire et sinueuse qui mènent toujours par tous les chemins de traverse possibles au même point reconnaîtront encore à la lecture de la nouvelle, Le jeune homme qu’on surnommait Bengali (publié pour la première fois dans la revue Le Livre des Lettres en décembre 1943), la grâce mystérieuse, violente, salvatrice, bienveillante de Louis-René des Forêts. L’expressivité, les mots puisés dans l’expérience de la vie parviennent à atteindre chez Louis-René des Forêts l’intensité de la première bouffée d’air après que le hoquet immaîtrisable des larmes se soit volatilisé. Dès son premier roman, Les Mendiants, la constance de l’esprit acéré de Louis-René des Forêts, passant de personnage en personnage, fouillant les désirs et les frustrations, certifie la maîtrise de son écriture rigoureuse qui s’équilibre à chaque phrase :

Hélène

« (…) Je me hâtais dans les couloirs, ma main pressant convulsivement ma poitrine : j’aurais voulu hurler que tout était intolérable. Tu n’es pas venu parce que tu étais avec elle, et tu ne cherches pas à t’excuser parce que ton dessein est de me faire souffrir mais je veux en finir et il saura comment je réponds aux outrages. Il sourit ironiquement parce qu’il pense que c’est la colère qui me fait parler ainsi et que sitôt que je serai apaisée, je le rechercherai de nouveau car il me traite comme une mendiante, mais je ne mendierai plus ta présence, tes caresses, et tu verras que je puis me passer, que je puis me passer… Je me frayais un chemin à travers les gens endimanchés qui marchaient par groupes, lentement, cérémonieusement. Deux marins vautrés sur un banc clignèrent de l’œil et sifflèrent, je détournai les yeux en relevant le menton. À jouer trop souvent avec le jouet, il se casse. Sur les croupes raides et crayeuses des chevaux de bois, les enfants se tenaient droits, leurs petites cuisses serrées contre les selles, l’air concentré parce que le plaisir était court et qu’il fallait en jouir pleinement. Un vent chaud, chargé d’une odeur de bière et d’écurie, gonflait les robes des jeunes filles qui marchaient, la tête droite, le bras passé sous celui de jeunes gens qui serraient entre leurs dents un coquelicot en papier. Je me suis tenue debout au bord du quai, fixant obstinément l’eau couleur de pain d’épice, parsemée de petites flaques lumineuses qui scintillaient. Dans un bar ouvert sur le port, des gens étaient attablés devant des verres qui brillaient d’un bref éclat d’or mat. (…) Et, si je le rencontre dans la foire, je marcherai la tête haute, aspirant avec un visible plaisir cet air de fête comme si je participais, comme si j’étais de concert avec cette foule satisfaite et poussiéreuse et non pas du tout seule avec ma douleur, contractée, haletante, ivre d’une rage froide et désespérée, et je passerai auprès de lui en souriant à droite, à gauche et le fixant sans le voir ; il saura que je puis me moquer de lui et que ma faiblesse n’est que le fruit de son imagination vaniteuse. » (Les Mendiants, pages 191 et 192)

Une écriture à la fois pure et perpétuellement créative

La lutte des destinées, soutenues dans leurs aspirations et confrontées aux obstacles auxquels leurs volontés esseulées ne peuvent rien, enchaînées à la dépendance que nous avons envers les autres, est rendue chez Louis-René des Forêts à travers une écriture à la fois pure et perpétuellement créative. Dès 1943, année de ses premières publications, Louis-René des Forêts témoignait déjà également, dans Le jeune homme qu’on surnommait Bengali, de la pleine maîtrise de son écriture ; la situation du texte est simple : le face-à-face de deux prisonniers dans une prison. À partir de cette situation, Louis-René des Forêts explore les déséquilibres des êtres, la maturité qui s’oublie dans l’immaturité, la vieillesse qui s’accroche à l’énergie de la jeunesse, la fureur qui s’achève en résilience. Chacun des deux prisonniers veut dominer la situation, se trouve être la proie du regard de l’autre, joue un personnage, finit par se dévoiler au regard du lecteur : enfermement et libération, au cœur de ces deux êtres, réduits au dénuement le plus absolu. Louis-René des Forêts réussit à les magnifier, entre les quatre murs de leur prison, en deux chants de vie.

« Se jugeait-il non coupable ou était-il non coupable ? Il me regarda, interloqué. Il venait de me dire qu’il n’était pas coupable. Bon, admettons. Mais mon distinguo parut le mettre en état de démence, il attachait manifestement la plus grande importance à ce que je crusse à son innocence, mais je n’en avais cure. Il entreprit de me raconter de nouveau comment il avait simplement assisté au cambriolage, un peu en amateur, est-ce que je comprenais ? mais participé, non, en aucune façon, il n’était pas coupable. Très bien, dis-je, et c’était tout ? Absolument tout, dit-il avec un air triomphant et soulagé. Il avait gardé les yeux au sol pendant qu’il me racontait les circonstances de son arrestation, mais j’étais certain que, lui aussi, avait inventé cette histoire de toutes pièces et que son cas était bien plus grave, et il attendait maintenant que je lui dise que ce n’était pas grave et qu’il n’en aurait pas pour longtemps, mais je lui dis que nous ferions sans doute le même temps. Alors il devint très rouge, il me lança un regard foudroyant, sa bouche ouverte comme prête à m’injurier. Il haussa les épaules, s’étendit de nouveau à plat ventre sur la paillasse et se mit à pleurer.

Je le laissai se soulager et je marchai de long en large dans la cellule en sifflotant : toujours la même rengaine depuis un mois, elle ne me sortait pas de la tête, je n’arrivais pas à m’en débarrasser. J’attendis qu’il eût fini de renifler et je dis qu’il y en avait d’autres qui, pour avoir fait beaucoup moins que nous deux réunis, étaient là depuis trois mois et ils commençaient à trouver le temps long, tout cela était terriblement arbitraire. Il ne me répondit pas ; il restait silencieux, le visage enfoui dans ses bras. Et j’ajoutai qu’on n’avait pas le droit de recevoir des visites tant qu’on n’était pas passé en jugement et que c’était sacrément pénible de ne pas savoir ce que devenaient ses parents et amis ; oui, il y avait les lettres mais elles étaient lues et on ne pouvait rien mettre dedans qui ne fût passé au caviar et dans un sens c’était normal, il y en avait toujours qui abusaient. C’était comme le tabac : s’il n’y avait pas eu des imbéciles pour commettre l’imprudence de mettre le feu à leur paillasse, personne n’eût songé à interdire un plaisir aussi inoffensif, et c’était rudement dur de ne pouvoir jamais tirer une bouffée. Il se retourna et pour la première fois me sourit : c’était peut-être défendu de fumer, mais en tout cas, lui, il avait du tabac plein les poches. Il s’accroupit sur son lit et se mit en devoir de les retourner l’une après l’autre : il en arracha des touffes de tabac qu’il étendit sur la paillasse, et de la poche-revolver de son pantalon il retira des cigarettes tordues et brisées pour la plupart qu’il aligna sur le tas de tabac et il me regarda en riant. » (Le jeune homme qu’on surnommait Bengali, pages 20 à 24)

Fumer une cigarette. Et puis, sur la place Saint-Sulpice, les autres assis face à la fontaine ont sur le visage la même résilience que des patients réunis dans la salle d’attente d’un cabinet médical. Vous n’avez jamais compris pourquoi il est si rare de croiser un sourire sur la place Saint-Sulpice. On pourrait se croire en juin si le soleil de mars n’avait réussi à si bien faire reluire les jets d’eau qui jaillissent de la fontaine. Ce que la mémoire ne peut réunir elle-même, malgré ses tentatives spiralées dans sa propre nuit, il est possible à la volonté de le réaliser. Vous inspirez alors une seconde bouffée : la fumée, s’échappant de la cigarette rougeoyante, s’apprête à vous faire détourner le regard ; mais, elle s’éloigne, et se perd dans l’indifférence blanche des nuages, qui stationnent dans le ciel. Combien de fois seulement avez-vous égrené votre absence de désir sur la place Saint-Sulpice ? Aujourd’hui, les phrases de Louis-René des Forêts vous accompagnent, justifient toutes les heures des jours et des nuits où le sens des choses s’égouttait, avec fracas, dans le tonneau des Danaïdes : avoir conscience de la fuite immaîtrisable des choses est déroutant, seule la littérature parvient à en retenir des bribes réparatrices. Si l’art, par inadvertance, arrive à inspirer une morale inattendue, les mots de Louis-René des Forêts vous font comprendre que la joie aussi peut se permettre d’offrir un sourire impertinent aux peines, que la perfection peut réunir en elle avec jubilation les imperfections, que le temps lui-même se fracture d’infinis instants d’éternité.

La lumière, au bord de la fenêtre de la bibliothèque, est d’une clarté qui tranche violemment avec les abysses cérébrales, que vous explorez maintenant depuis des heures, à la lecture de livres dont le sens des phrases est pauvre, confus, voir mal exprimé et par-dessus le marché rendu dans une langue qui ne vous impressionne pas, qui vous ennuierait presque si elle n’avait pas la prétention de réfléchir des sujets classiquement importants. A contrario, il en est de ces écrivains qui n’abordent, extérieurement, qu’une soirée sur un port ou des heures d’ennui dans une prison, mais le disent avec tout ce que l’intelligence peut transporter avec elle de subtilités nécessaires.

Au jardin du Luxembourg, les couchers de soleil consument pendant des minutes qui ont des allures d’éternité le souvenir des mauvais moments vécus aux heures diurnes. Vous vous êtes débarrassé(e) de la culpabilité que vous aviez à boire une 1664 seul(e) assis(e) sur l’une des chaises qui entourent la grande fontaine centrale. Les derniers touristes assènent leurs derniers pas fatigués devant vous. Les agents de sécurité du jardin ne vous font aucune remarque, et le port élevé de leurs têtes orientées vers le ciel arrive même à vous apaiser encore un peu plus. La troisième gorgée de bière fait, de l’amertume dans votre bouche, une amphore d’évocations. Il ne manque plus qu’une voix humaine pour les sacraliser. Peu importe les thèmes abordés, l’important est de les magnifier avec la plus grande prescience possible. Même, en vers, à travers un poème somptueux :

(…)

Dis-toi qu’aux deux extrémités du parcours

C’est la douleur de naître la plus déchirante

Et qui dure et s’oppose à la peur que nous avons de mourir,

Dis-toi que nous n’en finissons pas de naître

Mais que les morts, eux, ont fini de mourir.

Retourne d’où tu n’es venu que pour les rejoindre

Ces morts dont les noms tout muets sur la pierre

Nous rappellent à nous autres qui rêvons de survivre

Que n’être pas et n’être plus ont absolument le même sens.

Réjouis-toi si tu crains qu’il en soit donné à ton absence

Comme on le dit parfois dans l’égarement du deuil,

Que nos ombres reviennent se défendre contre l’oubli.

Les vivants seuls promènent une ombre sur la terre,

Tant il est vrai qu’elle s’anime et meurt avec le corps.

(…)

Pires que les nuits sans rêve, les nuits sans sommeil

Où se livre jusqu’au jour dans l’esprit divisé

Une implacable lutte intestine

Mais en pure perte car le jour va poindre

Qui sait noyer sous sa lumière aveuglante

Le tourment des vérités trop dures,

Rendre vie au désir animal de vivre.

(Les Poèmes de Samuel Wood, pages 48 et 55)

Vous quittiez souvent la librairie avec un grand sentiment d’échec qui se creusait dans votre poitrine. C’était le sentiment de manque : la littérature ne vous avez pas encore inoculé votre dose quotidienne nécessaire.

Vous vous souvenez de tous ces instants où vous erriez à Gibert Joseph à la recherche d’un livre qui vous aurait foudroyé sur place, contre lequel vous n’auriez rien pu dire, un livre qui vous aurait laissé, face aux phrases qui déroulent leurs univers sous vos yeux, sans voix. Vous quittiez souvent la librairie avec un grand sentiment d’échec qui se creusait dans votre poitrine. C’était le sentiment de manque : la littérature ne vous avez pas encore inoculé votre dose quotidienne nécessaire. On peut également se perdre des heures dans les allées d’une bibliothèque publique à feuilleter et feuilleter des livres sans qu’aucun d’eux ne nous convienne. Puis, de retour chez vous, le hasard d’une recherche sur internet, les visages qui se présentent sous la ligne Recherches associées, vous cliquez sur le nom de Louis-René des Forêts ; le moins que l’on puisse dire est que ses référencements sont encore rares : aucune vidéo (si ce n’est celle de l’émission Un livre, un jour, présentée par Olivier Barrot, – et, étant un peu surpris qu’il converse d’Ostinato depuis les jardins de l’hôtel Miyako à Tokyo, vous vous dîtes qu’il y a certains avantages–acquis qui se justifient peu aux yeux de ceux parmi le peuple qui regardent la télévision l’après-midi), des citations sur le site web Babelio, quelques articles, et la page Histoire d’un livre : Le Bavard de Louis-René des Forêts sur le site internet des éditions Gallimard. Aussi, l’article sur le site internet de l’encyclopédie Universalis, dans lequel vous lisez :

« La première enfance de Louis-René des Forêts se partage entre Paris et le Berry. Vers l’âge de treize ans, il est placé dans un collège religieux en Bretagne, puis termine ses études secondaires à Bourges, dans un collège diocésain. Marquées par la découverte de la littérature et bientôt de la musique, ces années sont aussi celles du deuil : des Forêts perd sa mère en 1936, son père en 1940. Démobilisé après la défaite contre l’Allemagne, il s’engage dans la Résistance. Durant cette période, il perd son frère, mort en 1944 lors de la prise de Belfort, et son ami Jean de Frotté, fusillé par les nazis. »

Écorché-vif : l’expression s’impose à l’esprit ; et, vous ne vous en détournez pas, comme votre lecture ne parvient jamais à se détourner des phrases écrites par Louis-René des Forêts et qui, imposant la toute puissance de son écriture, vous font relire les trois premières pages, sublimes, d’Ostinato :

« Le gris argent du matin, l’architecture des arbres perdus dans l’essaim de leurs feuilles.

Le parcours du soleil, son apogée, son déclin triomphal.

La colère des tempêtes, la pluie chaude qui saute de pierre en pierre et parfume les prairies.

Le rire des enfants déboulant sur la meule ou jouant le soir autour d’une bougie à garder leur paume ouverte le plus longtemps sur la flamme.

Les craquements nocturnes de la peur.

Le goût des mûres cueillies au fourré où l’on se cache et qui fondent en eaux noires aux deux coins de la bouche.

La rude voix de l’océan étouffé par la hauteur des murailles.

Les caresses pénétrantes qui flattent l’enfance sans entamer sa candeur.

La rigueur monastique, les cérémonies harassantes que les bouches façonnées aux vocables latins enveloppent dans l’exultation des liturgies pour célébrer la formidable absence du maître souverain.

Les grands jeux dits innocents où les corps se chevauchent dans la poussière avec un trouble plaisir. Les épreuves du jeune orgueil frémissant à l’insulte et aux railleries.

Le bel été qui tient les bêtes en arrêt et l’adolescent comme un vagabond assoupi sur la pierre.

Le pieux mensonge filial à celle dont le cœur ne vit que d’inquiétude.

Le vin lourd de la mélancolie, le premier éclat de la douleur, l’écharde du repentir.

Les fêtes intimes d’une amitié éprise du même langage, la marche côte à côte sur le sentier des étangs où chacun suspend son pas aux rumeurs amoureuses des oiseaux.

La fausse guerre dans les cavernes et la neige de Lorraine. Le désastre public sanctionné par l’ignorance, l’avilissement, les aberrations de l’esprit, les discordes, tous les décrets et spoliations qui préparent aux grands ouvrages de la mort.

L’attente du petit jour, l’ivresse d’avoir peur, les risques encourus aux clairières à franchir d’une foulée haletante.

La fille pendue à la cloche comme un églantier dans le ruissellement de sa robe nuptiale, le feu pervenche de ses prunelles.

Le cri émerveillé des naissances. La riante turbulence des oisillons qui s’éveillent et s’abandonnent au vertige encore inouï de la langue.

La foudre meurtrière.

L’enfant si belle couchée dans la chaleur blanche.

Le temps qui les en éloigne cruellement sans desserrer la souffrance.

Les nuits de mauvais sommeil, la parole perdue, son dépôt amer. Les pages embrasées par liasses comme on se dépouille d’un habit impur.

Le coude à coude serré dans l’abandon au rêve d’un renouveau qui abolirait les distances.

Tout ce qui ne peut se dire qu’au moyen du silence, et la musique, cette musique des violons et des voix venues de si haut qu’on oublie qu’elles ne sont pas éternelles.

Il y a ce que nul n’a vu ni connu sauf celui qui cherche dans le tourment des mots à traduire le secret que sa mémoire lui refuse. »

(…)

(Ostinato, pages 11 à 13)

Vous vous réveillez. La grisaille de la journée est mortifère. Vous écoutez, à travers la fenêtre, le tintamarre chaotique de la ville qui se réveille et, prise au milieu d’une phrase, les informations du matin, à la radio : « … purement et simplement disparus ces dernières semaines, retirés par la mairie après des plaintes de riverains qui dénonçaient les nuisances sonores car les bancs étaient utilisés, c’est vrai, entre autres par des sdfs ou par des jeunes parfois bruyants. Sur place, pour France Inter, Camille Magnard : … » Vous vous demandez quand vous allez écrire votre prochaine phrase. Et, il est malheureusement très possible que vous ne l’écriviez que la nuit, après avoir marché de long en large, là où vos pas vous ont portés. Comme un sas où le silence s’impose après que l’on ait refermé la porte. Et puis, enfin, une trouée de l’intemporel dans le temporel : la phrase s’écrit comme naturellement sous vos doigts tapotant sur le clavier de l’ordinateur alors qu’elle était là, déjà présente, le matin même. Mais, vous ne trouviez pas les mots pour la dire, pour l’écrire. Et puis, d’autres phrases viennent, sœurs nocturnes, accompagnant leur aînée, et essayant modestement d’être à la hauteur des plus grandes impressions de lectures que vous ayez connues. « Écrire des phrases qui tiennent la route. » Vous ne savez plus qui a prononcé cette phrase, mais il s’agit exactement de cela. Avant de vous endormir, encore agnostique aujourd’hui, vous relisez le livre qui s’est substitué, pour vous, aux livres des monothéismes : vous relisez Pas à pas jusqu’au dernier de Louis-René des Forêts, un peu comme les fidèles de Dieu récitent une prière.

« Le voilà seul à présent avec lui-même, comme abandonné dans la nuit, sachant que là-bas au bout du chemin où ne brille plus le soleil, apparaîtra sous peu la face pâle et menaçante de la mort. Puisse-t-il alors ne pas laisser jaillir de ses lèvres l’amen du lâche consentement, qui serait d’un renégat, ni courber l’échine, toute résistance cessante. Qu’il ne soit pas dit pour son déshonneur qu’il ait fait don d’allégeance et perdu sa fierté au moment de perdre la vie.

Qu’en cette heure ultime ne lui soit pas retirée la force de braver l’ennemi, à défaut d’en triompher ou, pour le moins, celle de sauter le pas sans gémir sur son sort ni en discourir avec les paroles confuses d’un agonisant qui n’a déjà plus sa raison. Autant de souhaits irréalisables dans l’état de déréliction qui est le sien et ne fera que s’approfondir davantage comme la nuit autour de lui où le voici contraint de retourner à l’anonymat premier — sauf que désormais les actes de naissance et de décès certifiés conformes attesteront son passage sur la terre, piètre survivance enfouie dans les archives poussiéreuses si rarement consultées qu’elle diffère à peine de l’oubli. »

(…)

« Il ne connaît plus la sécurité du sommeil, il crie dans la nuit, nul ne l’entend, il rêve qu’il se réveille en sursaut, le cœur battant d’avoir côtoyé l’abîme. Au petit matin, la fenêtre s’ouvre sur les vocalises jubilantes des oiseaux comme autant de louanges au soleil pourvoyeur de vie, qu’on voit presque à vue d’œil prendre de la hauteur, se dégager des nuages en feu pour imposer bien avant midi sa radieuse souveraineté. Garder l’oreille tendue, les yeux grands ouverts, sans se laisser distraire par rien qui assombrisse la contemplation et l’écoute paisible du monde alentour. Malgré le peu de temps à y vivre et cheminer parmi les dépouilles du passé, l’enfant qu’il fut, cet enfant ébloui, il l’est encore aujourd’hui. Ces mêmes lieux et leur rumeur familière adoucissant le tourment de l’attente qui, la nuit tombée, revient comme un spectre persécuter le dormeur, lui rappeler ce que repousse avec aversion l’être éveillé : que le jour est trompeur, la mort déjà au travail. Qu’il n’y a pas de seconde enfance ni, au plus profond du sommeil, de cachette sûre où se faire oublier et s’oublier soi-même, tant qu’on est en vie. » (Pas à pas jusqu’au dernier, pages 47-48 et 76-77)

C’est le signe éternel que nous envoie encore Louis-René des Forêts : derrière les limites de ses phrases qui commencent par une majuscule et finissent par un point, il nous réconcilie avec les myriades vertigineuses de l’existence.

« La porte refermée, je fus pris de panique. Dès cet instant je sentis très fort qu’il me serait désormais impossible de vivre seul entre ces murs, et je me demandais comment j’avais pu m’enivrer de belles images qui ne vivaient pas. À présent, j’avais besoin d’une nourriture plus substantielle : une voix humaine. » (Le jeune homme qu’on surnommait Bengali, page 50)

- Louis-René des Forêts, Le jeune homme qu’on surnommait Bengali, Les éditions du Chemin de fer, 13 euros.