Retour sur le très beau roman L’abandon du mâle en milieu hostile d’Erwan Larher, déclaration d’amour sur 220 pages, et tableau de la France des années 80 en pleine mutation.

Dijon, classe de terminale, automne 1977. Début d’un amour, début d’une histoire. Entre un jeune garçon docile issu d’une famille de classe moyenne qui a peur de décevoir ses parents et une fille fantasque aux cheveux verts. Dès la première ligne, cette arrivée impromptue dans une classe bien rangée détonne.

« Je te haïssais. Avec tes cheveux verts, sales, tu représentais tout ce que j’exécrais alors : le désordre, le mauvais goût, l’improductive et vaine révolte juvénile », écrit le jeune narrateur dont le côtoiement avec la nouvelle, la rebelle, une bourgeoise ce qui à ses yeux la « rend encore plus pitoyable » provoque une réaction épidermique.

Moins d’une dizaine de pages plus tard, changement radical de ton à la faveur d’un devoir imposé en binôme : passée au scanner par le jeune introverti à lunettes et peau grasse, la rebelle en petite tenue éblouit : « ce jour-là en une seconde tu me réduisis à ta merci ». La révolution post-pubertaire s’engage alors. « Ma libido dormait sur ses deux couilles, bien au chaud sous ma morgue d’adolescent studieux et arriviste. Elle aurait roupillé ainsi pendant cent ans sans cette rencontre avec ta nudité ».

L’histoire d’amour peut donc commencer. Elle constituera la trame, le fil rouge de ce roman que le narrateur va dérouler à la première personne, de la genèse à la terrible fin. Cette déclaration d’amour de 220 pages ouvre par moment la porte au dialogue avec son aimée qui, devenue une brillante femme de lettres, lui propose de convoler en justes noces. Le mariage entre deux éléments contraires et complémentaires : « Tu étais le fleuve impétueux, aux courants dangereux, aux tourbillons mortels, au cours imprévisible, et moi le barrage capable de le dompter, de le transformer en énergie positive, en un quotidien paisible comme un lac suisse ».

Le sens de la formule d’Erwan Larher fonctionne à merveille et ses phrases percutantes méritent d’être notées. L’auteur pose, touche par touche ce leitmotiv en guise de préambule : « Il va bien falloir que j’en parle ».

Le sens de la formule d’Erwan Larher fonctionne à merveille et ses phrases percutantes méritent d’être notées

Heureux marié qui ne respire que pour elle, encore surpris qu’elle l’ait choisi, jeune pousse d’écrivain au succès frémissant, petit ménage tranquille basé sur des valeurs de confiance et de partage … on attend alors fébrilement la chute. « Typiquement le genre de moment où je me sentais l’utilité d’un tire-bouchon à la fête de la Bière ». Ou l’impuissance conjuguée à l’ironie.

Des prémices se font sentir : pourquoi ces allers-retours à la capitale, a-t-elle un amant, que signifie ce mutisme autour de ces escapades ? Situation qui éveille à peine la conscience du narrateur confit d’amour et sourd aux alertes.

Et pourtant un chaos se profile. L’histoire aura duré 5 ans, et 120 pages. Ne reste désormais au narrateur que Johnnie, – « Johnnie et moi on a tout de suite sympathisé et je me suis endormi dans mon vomi » – du célèbre whisky Johnnie Walker personnifié à l’extrême qui va à la fois l’aider à tenir et le plonger dans les limbes alcooliques.

« Tu ne peux pas savoir comme j’ai mal », page 123, résume la douleur de l’être perdu, décrite avec une infinie justesse.

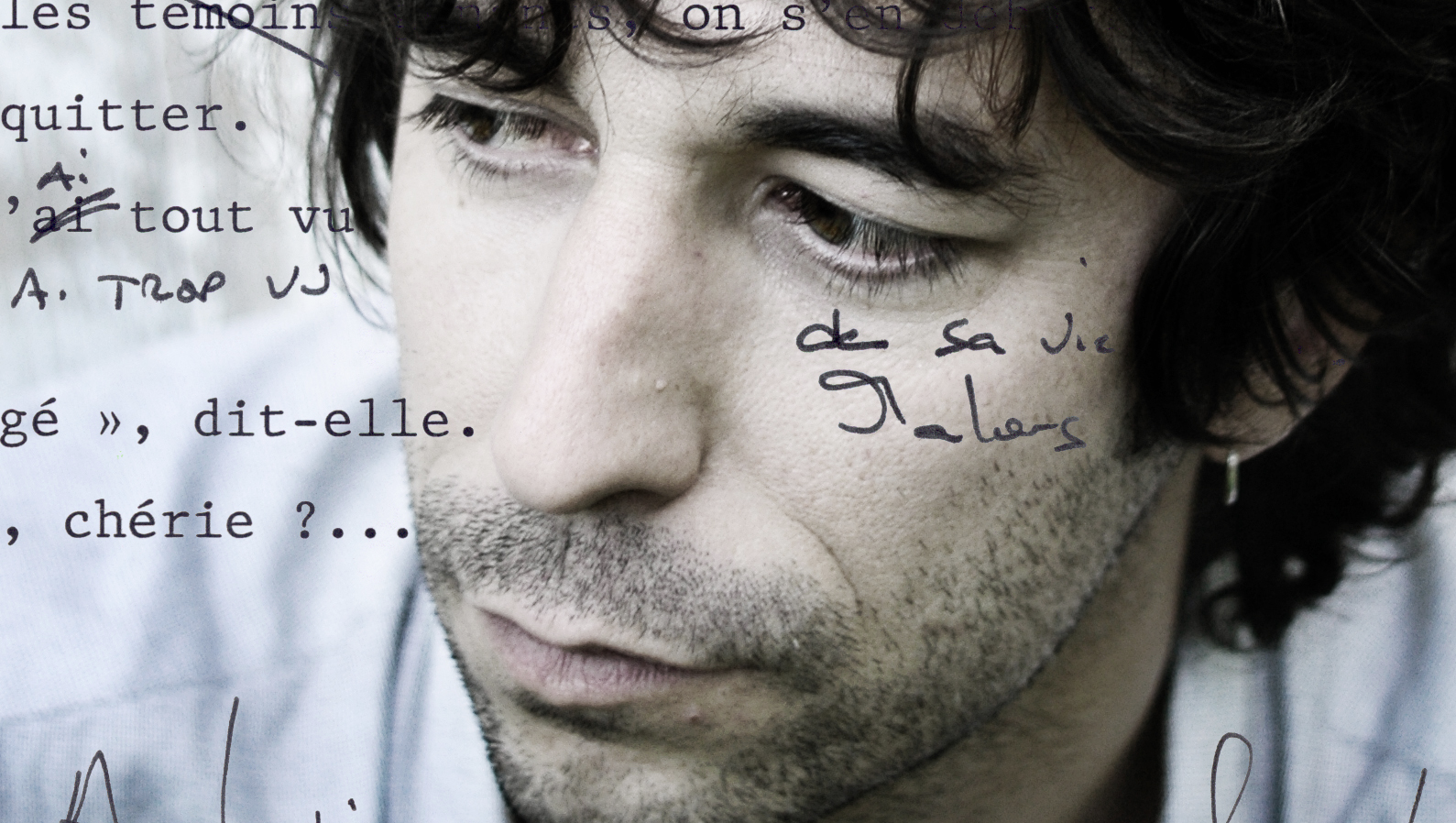

« Il paraît que les douleurs sont muettes ; elles sont surtout solitaires ». Erwan Larher cisèle chaque phrase, le rythme est tendu comme cet homme sur la couverture qui marche pieds nus sur un fil tiré entre deux montagnes. Le vide est palpable, le précipice jamais aussi proche.

« Tout ce que tu m’as apporté n’était viable qu’à tes côtés. Tu as semé les graines, elles ont germé peut-être, mais tu as retiré le tuteur trop vite ». Les mots se font torpilles, saignent, pleurent, sans pathos, avec pudeur. Les histoires d’amour finissent mal. En général. Les souvenirs restent, mais comme dit Georges Hyvernaud dont la citation apparaît au début du roman « C’est traître comme une fuite de gaz les souvenirs ».

Séverine Osché