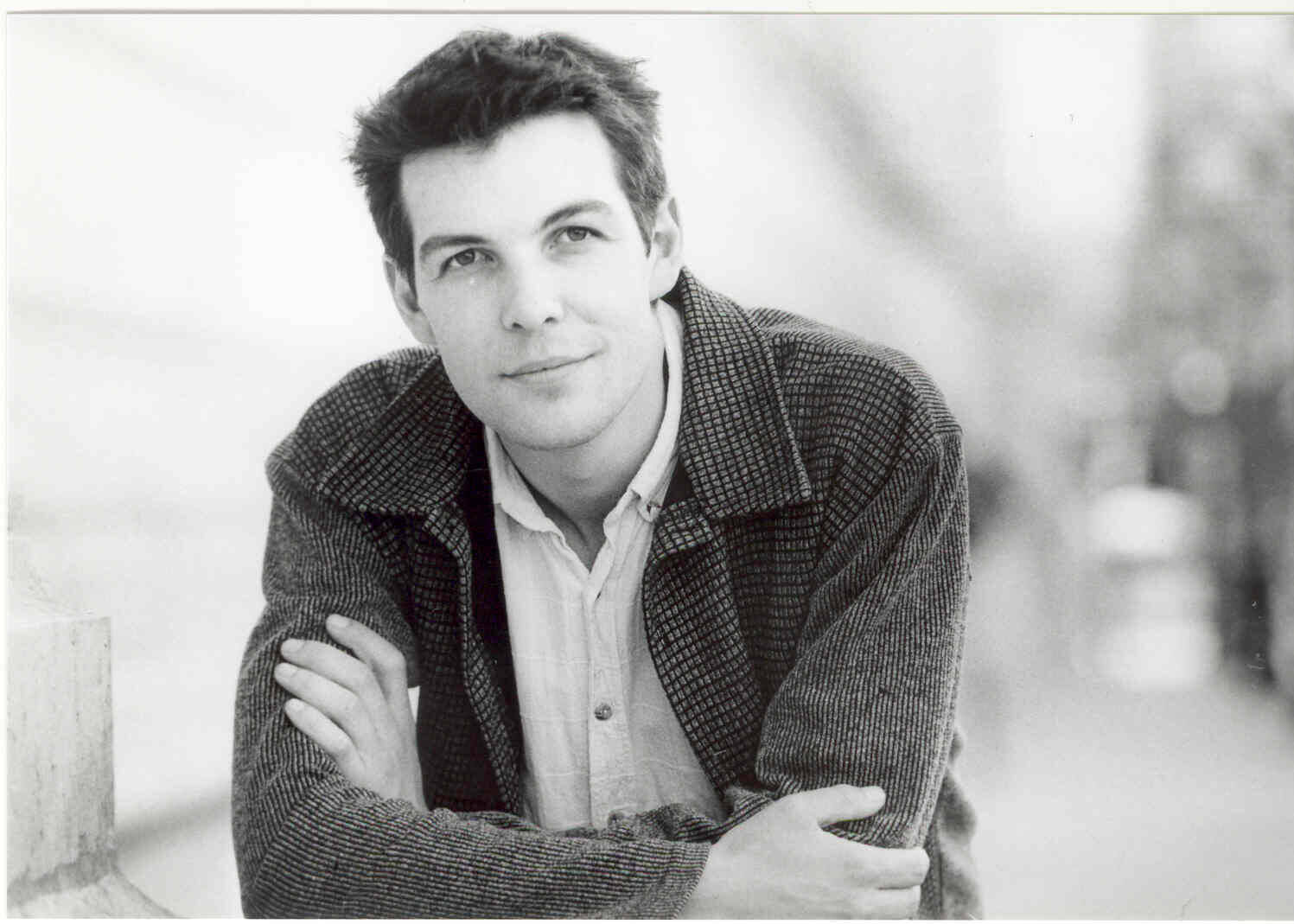

Tanguy Viel, l’auteur de Paris-Brest, nous est revenu en février dernier avec un formidable récit, La disparition de Jim Sullivan, dans lequel il s’imagine en train d’écrire un roman américain. Immodérément jouissif.

« C’est la première scène de mon livre, un type arrêté dans une voiture blanche, moteur coupé dans le froid de l’hiver, où se dessinent doucement les attributs de sa vie : une bouteille de Whiskey sur le siège passager, des cigarettes en pagaille dans le cendrier plein, différents magazines sur la banquète arrière (une revue de pêche bien sûr, une de base-ball bien sûr), dans le coffre un exemplaire de Walden et puis une crosse de Hockey »

Du jour où j’ai décidé d’écrire un roman américain…

Du jour où le très français Tanguy Viel s’est décidé à écrire un roman américain, nous apprend-il, il fut assez rapidement clair que son héros s’appellerait Dwayne Koster, et que bien sûr, il vivrait à Détroit, « qui est une vrai ville internationale, une ville remplie d’asphalte et de métal rouillé, une ville avec des gratte-ciel, des avenues qui n’en finissent pas et toutes ces choses qu’on trouve dans n’importe quelle ville américaine comme New-York ou justement Détroit. »

Dwayne Koster donc, professeur dans la petite Université de Ann Arbor, (car après tout, n’est-il pas logique qu’un personnage principal d’un grand roman américain enseigne à l’Université ?), et qui enseigne bien sûr la littérature américaine à des étudiants « habillés comme des américains, avec des chemises à carreau et des converses aux pieds » a dans la cinquantaine, et est divorcé d’une certaine Susan ; mais surtout, ce que Dwayne ne peut pas supporter, apprend-on par la suite, c’est d’avoir aperçu l’ombre d’Alex Dennis, son collègue à l’Université, spécialiste de la beat génération, par la fenêtre de la maison de son ancienne compagne, un soir qu’il rodait par là, tout en écoutant les ballades de Jim Sullivan qui défilaient dans l’autoradio, celle de sa vieille Dodge Coronet blanche un peu usée avec laquelle il aime bien partir sur les routes, et puis rouler, rouler pendant des heures par les grandes étendues vides.

Car après tout, n’est-il pas logique qu’un personnage principal d’un grand roman américain enseigne à l’Université ?

Alors, bien sûr, puisqu’« il n’est pas question de déroger aux grands principes qui ont fait leur preuve dans le roman américain », une fois que la vie de Dwayne commencerait de partir un peu à la dérive, dans ce fameux et hypothétique roman américain, c’est chez l’Oncle Lee qu’il irait trouver refuge, Lee Mattews donc, qui est en quelque sorte son mentor, et qui l’accueillerait dans les fauteuils en cuir du Yacht Club le plus réputé du Middle West, et lui assurerait surtout qu’en échange d’un menu service, oui, un tout petit service ayant trait à, disons, un trafic d’art d’envergure internationale et plus ou moins occultement relié à une certaine guerre en Irak, et bien, en échange de ce tout menu service, Lee Mathew lui assurerait donc, et tout en lui posant une chaleureuse main sur l’épaule, dans ce petit Chalet si confortable où ils se trouveraient être, que s’il le voulait, il pouvait demander à quelques bons amis d’alléger un petit peu sa vie, de faire disparaître une personne ou un problème un peu trop gênant, si Dwayne Koster voyait ce qu’il voulait dire.

« C’est vrai, disait Dwayne, notre histoire ressemble à un roman, on dirait du Jim Harrison tu ne trouves pas ? »

Ajoutez à ce tableau la tumultueuse relation de Dwayne avec la délurée Milly Hartway, par ailleurs son étudiante, et qu’il surprend inopinément en plein tournage de film pornographique, et l’errance finale de notre héros dans les confins désolés d’un désert du Nouveau-Mexique, et vous aurez peut-être une image plus précise de ce qu’est un roman américain, ou peut-être plus encore des clichés que nous en avons.

Car le roman de Tanguy Viel a ceci de fantastique, qu’il arrive à la fois à rendre son intrigue passionnante, tout en brocardant les récurrences propres au genre américain, mais également en se moquant du regard que nous lui portons.

Tanguy Viel arrive à rendre son récit passionnant, tout en brocardant les récurrences propres au genre américain

Et, La disparition de Jim Sullivan, aussi distancié et décalé soit-il par sa forme narrative (un narrateur dit qu’il va faire un roman américain), peut, après tout, se lire également comme un hommage au genre, à ces romans qui, par l’ambition de leur propos, l’immensité du pays dans lequel dérivent leurs personnages, et la singularité de leurs trajectoires de vies, ont, malgré tout quelque chose, comme le dit Tanguy Viel, et même si c’est pour gentiment se moquer, de ces « grandes fresques qui plongent dans les méandres de l’humanité », ainsi que, comme dans tout roman américain qui se respecte, il est écrit sur la quatrième de couverture.

- La disparition de Jim Sullivan, Tanguy Viel,Les éditions de Minuit, 153 pages, 14 euros, Février 2013

Sébastien Reynaud