De la dernière saison d’Emily in Paris au cinéma de Jacques Audiard, du Paris Musée du XXIè siècle de Thomas Clerc à L’Histoire de Souleymane de Boris Lojkine, les représentations de la ville de Paris se renouvellent. Alors, comment écrit-on, comment filme-t-on Paris aujourd’hui ?

https://zone-critique.com/videos/ici-cest-paris

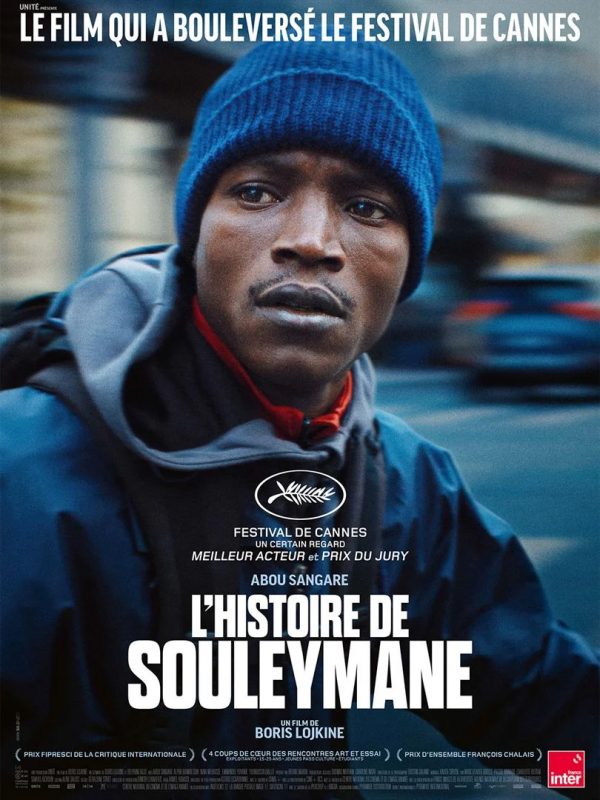

Dans son dernier film, Boris Lojkine embarque aux côtés d’un livreur de repas sans-papiers dans un Paris plus hostile que jamais. Condensé de violence sociale, reflet à peine soutenable d’une société éthiquement à la dérive, L’Histoire de Souleymane est un film qui bouleverse et qui fout la rage.

Quand les lumières se rallument, après un générique bref et entièrement silencieux, on se regarde dans la salle avec un peu de gêne. Certaines se mouchent encore, d’autres s’essuient les yeux. On se dépêche de filer, honteux, et quelque chose de poisseux colle à notre peau, à la blancheur de notre peau. De retour à l’air libre, dans les rues on les recroise : les mêmes que dans le film, le regard grave sur leurs vélos, le sac hermétique dans le porte-bagage. Et pendant un moment, en repensant au film, on se sent comme une envie de pleurer.

Commandes en chaînes

L’histoire de Souleymane (interprété par Abou Sangare, primé au festival de Cannes) est celle de quelques centaines d’autres. Dans les rues de Paris, il roule du matin au soir, il livre. Il n’a pas de papiers, aussi son compte Uber est-il un compte qu’il loue : un parrain le laisse l’utiliser contre une somme indécente. C’est du racket, le même que Souleymane a déjà subi pour venir en France depuis la Guinée, en passant par la torture en Libye, la traversée de la mer, le trafic des passeurs, tout ce qu’on imagine. Et le premier mérite du film de Boris Lojkine, c’est de nous faire entrer de plain-pied dans ce quotidien, de nous en faire vivre l’envers. La fatigue des trajets, les dangers de la route, la course contre-la-montre permanente ; la solidarité entre livreurs, certes, à l’occasion, mais aussi les tensions avec les restaurateurs et les contacts avec les clients.

La journée se passe dans ces courses incessantes, et dans ce film tourné pour l’essentiel en extérieur, la lumière du jour joue à plein son rôle de mesure du temps. Quand elle décline, puis s’éteint, c’est qu’il est temps de foncer vers le bus de ramassage qui, depuis Jaurès au nord de Paris, ramène tout ce petit peuple des rues à Clignancourt, au centre d’accueil de nuit. Conduits, nourris, parqués dans un grand dortoir à lits numérotés, les réfugiés sont ici traités carcéralement. Souleymane y enlève enfin son bonnet, sourit enfin et parle un peu plus librement. Il peut appeler sa fiancée au pays, rire avec des visages amis, retrouver pour un temps un peu de sa face. Mais déjà il faut repartir, gagner sa vie ou plutôt survivre. Nous voici à nouveau avec Souleymane, et comme collés à lui, à ce visage fermé, pensif, le bonnet enfoncé sur la tête et les écouteurs sans fil en permanence dans les oreilles. Et à le suivre, nous finissons par le connaître et par vivre à travers lui : ces fameux écouteurs, bientôt nous craignons qu’ils ne viennent à se décharger, et cela arrive ; par eux nous entendons les coups de fil, ces voix offs qui font taire les bruits de la ville ; nous savons l’argent qu’il reste au fond de ses poches, l’heure à laquelle il doit retourner au bus, et le moment d’appeler le 115. Boris Lojkine nous tient au fait de chaque détail de ce quotidien millimétré, où chaque erreur, chaque obstacle menace de tout faire dérailler.

Boris Lojkine nous tient au fait de chaque détail de ce quotidien millimétré, où chaque erreur, chaque obstacle menace de tout faire dérailler.

L’histoire de Souleymane, c’est aussi celle qu’il se raconte en boucle sur son vélo. Il répète les dates : tel jour de telle année, il a adhéré au FNDC, parti de Guinée qui s’opposait à la réélection du président en place. Tel autre jour, ensuite, la police les a arrêtés, lui et les autres, et on l’a jeté en prison comme opposant politique. Cette histoire n’est pas vraie, on le comprend vite : dans un appartement près de la gare du Nord, où gravite la foule des sans-papiers, un fournisseur de faux lui fait répéter le petit récit qu’il lui a fourni clé-en-main, avec des preuves forgées. On garantit à Souleymane que cette histoire d’exil politique lui permettra d’obtenir le statut de réfugié en France. On lui fait répéter son texte, on insiste sur la nécessité de donner des détails, sur la vraisemblance du récit — et ce mot, ce mot de bac de français, de licence de lettres et de théorie littéraire, lâché au milieu de tant de souffrances, d’un flot si constant de fatigues et de douleurs fait l’effet d’une dérision, d’une plaisanterie absurde. Absurde, comme est absurde l’idée selon laquelle les malheurs de Souleymane seraient plus excusables, mériteraient davantage de faveurs s’ils avaient un fondement politique. Et Souleymane révise (que pourrait-il faire d’autre ?) ce récit dont la crédibilité doit lui garantir la fin de ses misères. Et tout le film est orienté vers cette audience à venir, ce moment de vérité biaisé d’avance, truqué des deux côtés et auquel, pour comble d’humiliation, Souleymane est forcé de se plier.

Au bout du fil

L’histoire de Souleymane, la vraie, n’est pas moins terrible que celle qu’on le force à raconter. Elle a quelque chose de cauchemardesque. Dans une ville glaciale et pressée, courant d’un lieu à l’autre, il se heurte continuellement à toutes les portes : imposante porte cochère à digicode s’ouvrant sur une allée pavée, petit guichet d’un restaurant asiatique par lequel on lui tend un de ces sacs bruns bruyants de papier kraft, porte automatique donnant sur le hall éclatant de blancheur d’une quelconque start-up, où un agent d’accueil derrière un comptoir téléphone à un bureau à l’étage. Tantôt superbement ignoré, le plus souvent toisé de haut en bas avec une forme de mépris, de dégoût ou de défiance, Souleymane traverse, en se faisant le plus petit possible, tous ces lieux de l’entreprise et de la bonne vie parisienne, où on lui fait bien sentir qu’il n’est rien. Des voix au téléphone, des voix de femme désincarnées, régissent sa vie : standard du 115 qu’on appelle dès le réveil pour s’assurer d’une place le soir au centre d’accueil, voix étouffée de l’autre côté d’un interphone, qui impose qu’on monte sans négocier tous les étages, et surtout la plate-forme téléphonique d’Uber Eats, courtoise jusqu’à la déférence mais dont les sentences sont sans appel, et où des standardistes répètent qu’on ne prend pas les réclamations.

https://zone-critique.com/critiques/les-belle-creatures

Une bonne partie de la violence sourde de L’Histoire de Souleymane tient à la construction minutieuse de ces figures de jeunes interlocutrices, glaciales antagonistes. Les hommes bien sûr sont tous horribles – des restaurateurs qui rabaissent et traitent comme des chiens ceux qui les font vivre, à ce petit groupe de flics en pause qui profite d’une livraison pour taquiner cruellement celui qui les livre sur son statut de sans-papier, sur son faux profil Uber, sur son vélo qui doit bien être verbalisable, avant de le laisser partir en riant grassement. Mais Boris Lojkine provoque quelque chose de bien plus trouble lorsqu’il met en scène, plutôt que cette brutalité ordinaire, la froide hostilité des Parisiennes. Ces jeunes femmes, bien sous tous rapports, ne sont pas forcément cruelles, à vrai dire. Et dans leur façon consciencieuse de faire leur travail, il entre aussi volontiers de l’empathie, une sensibilité qu’on devine dans la clarté de leur regard, dans les inflexions de leur voix. Mais avec leurs cheveux lisses, leurs bijoux discrets, leurs mains blanches et leurs cols proprets, elles incarnent le bon chic, la bonne conscience de l’esclavagiste. Elles ont acquis une certaine position, et pour rien au monde elles n’en déchoiraient. Aussi, à l’autre bout du téléphone, derrière le bureau d’une administration ou dans l’entrebâillement de la porte d’un immeuble haussmannien, c’est toujours la froideur lisse de leurs visages à laquelle se cogne Souleymane qui les exempte de comprendre et de compatir.

- L’Histoire de Souleymane, un film de Boris Lojkine, avec Abou Sangare. En salles le 9 octobre 2024.

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.