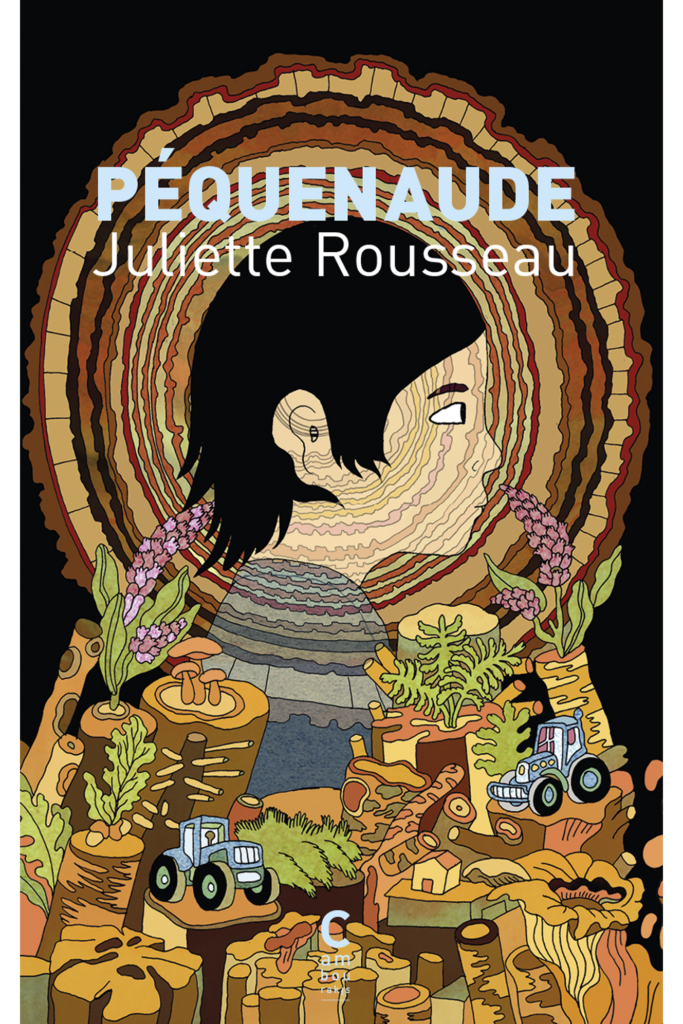

Dans Péquenaude, Juliette Rousseau écrit à la frontière de l’intime et du politique, en explorant un héritage rural souvent dévalorisé, mais riche d’une mémoire et d’une histoire – de sa mémoire et de son histoire. Son récit déconstruit alors les clichés d’une ruralité abandonnée tout en révélant la complexité des liens qui unissent l’individu à la terre et au langage.

La forme du récit dans Péquenaude se distingue par une écriture fragmentaire, où s’entrelacent réflexions personnelles, descriptions poétiques et observations sociopolitiques. L’autrice construit son texte à la manière d’instantanés, les mots étant soigneusement choisis et se déposant sur la page pour s’accumuler en strates qui enrichissent une mémoire à la fois collective et intime. Ces strates se superposent et s’entrelacent, mais elles ne cloisonnent pas ; elles révèlent des correspondances profondes, une quête d’unité où l’autrice elle-même cherche à se retrouver. Ce choix formel épouse le thème de l’effacement progressif des héritages, traduisant à la fois la discontinuité d’une transmission brisée et la nécessité de reconstituer un sens à partir de bribes. De fait, les phrases, souvent courtes et percutantes, alternent avec des passages plus lyriques, ancrant la prose dans une tension entre analyse froide et émotion vibrante. Cette forme éclatée reflète la complexité du sujet : une quête de réconciliation avec un monde morcelé. Ayant cette quête pour point de départ et fil directeur, le récit s’ancre dans un rapport troublé à ses origines rurales : « En te lisant, j’ai retrouvé les sensations de la ferme de pépère. » Ce témoignage familial l’amène à interroger un héritage qu’elle n’a pas directement connu : « Je n’ai pas connu pépère. Ni la ferme, ni le bocage, ni le gallo vivant et incarné. » Ce décalage temporel éclaire une tension entre transmission et perte : l’héritage ici ne passe pas par des « absences » et « le poids d’une fable », mais sur des projections restructurées a posteriori comme la quête de sens et d’identité. L’autrice dénonce donc ces illusions identitaires qu’elle a cru incarner : « Longtemps, j’ai cru aux mirages qu’un certain nationalisme breton avait pondus en nous. » Cette désillusion l’invite à déconstruire les mythes collectifs pour en révéler l’artificialité.

Cette forme éclatée reflète la complexité du sujet : une quête de réconciliation avec un monde morcelé.

L’identité bretonne, marquée par des symboles tels que le Gwenn-ha-du drapeau des pays historiques, ou les festoù-noz, fêtes de musique et danse populaires, devient un écran masquant la réalité d’une ruralité en mutation, où la honte de ses origines s’entrelace avec un sentiment de dignité inaliénable. « De la plouquerie, je me pensais un peu sauvée », confesse-t-elle, pointant l’intériorisation d’une dévalorisation sociale.

Langue et gestes en crise

Au cœur du texte réside une perte : celle du gallo, cette langue « évanouie avec la vie de nos aïeux », dont il ne reste que « les mots du jardin ». Ce constat illustre un effacement progressif des pratiques, des usages et d’un rapport au monde incarné dans le langage. Elle ajoute, non sans mélancolie : « Ce qu’il reste de terre dialogue encore avec ce qu’il reste de langue. » Le langage, souvent réduit au silence, devient un vecteur d’articulation de ce qui manque. Paradoxalement, « ce qui nous fait défaut toujours nous articule. » Cette idée de creux, à la fois absence et empreinte, structure une grande partie de son récit. Les « absences » transcendent le simple vide pour façonner des « paysages intérieurs » : le bocage, « ses haies, ses talus, ses chemins creux » ont laissé des traces en elle, « imprimés en creux ». Ce vocabulaire topographique montre combien l’individu est sculpté par son environnement, même lorsque celui-ci tend à s’effacer du monde et de la mémoire, de la mémoire du monde.

Un lien troublé avec la modernité

La ruralité est dépeinte dans sa réalité, dans ses aspects les plus âpres : « Des terres épuisées, de la merde en quantité industrielle, et la mort organisée des bêtes. » Ces mots crus traduisent une relation douloureuse à une terre malade et exploitée. Les paysages, jadis communs, deviennent le monopole d’une bourgeoisie qui « conserve » pour elle-même ce qu’elle détruit ailleurs, laissant les autres « pratiquement nus : sans habitat ni mémoire. » L’appropriation capitaliste des espaces ruraux accentue ainsi ce sentiment d’effacement. En cela, la violence inhérente à un monde agricole dominé par l’industrie et le silence imposé est interrogée : « Le silence et la dissimulation au service de l’exploitation, encore et toujours. » L’auteur refuse la résignation et cherche une issue : « Faire travailler la merde pour la transformer en matière nourricière. » Tant métaphorique que directe, cette phrase traduit une volonté de réinvestir les restes du passé pour nourrir un futur plus fécond.

Corps mystifié : se réconcilier

La réhabilitation d’un rapport sensible et incarné à la terre est défendue dans cette oeuvre qui dépasse donc le simple récit individuel ou individualiste par sa position politique limpide et engagée. « Le corps est la caisse de résonance de nos histoires », écrit-elle, affirmant la primauté du vécu physique dans l’expérience du monde. Ce corps, souvent aliéné et malmené, doit retrouver sa porosité au milieu : « Un corps sent les odeurs, les moiteurs et les luminosités particulières d’un endroit sur la terre. » L’idée que la guérison d’un corps passe par celle d’une terre malade est centrale. « Nulle ne se recoud dans un milieu à l’agonie ,» souligne-t-elle, rétablissant un lien inextricable entre écologie et quête personnelle.

Dans cet effort de réconciliation, l’écriture apparaît comme une puissance réparatrice. « J’aimerais que les hirondelles m’entendent comme je les entends, » confie-t-elle, dans une tentative de réinscrire ses mots dans un dialogue avec le vivant. L’écriture cherche donc à amplifier « ce qui vit encore autour [d’elle] ».

Poétique de la survivance

L’écriture de Rousseau est profondément ancrée dans une poétique du détail, résistance contre l’oubli. Elle se remémore les objets simples et essentiels : « Les petites pousses assurent la continuité qui te peuple » ou encore « ce qui s’entête d’insignifiant : voici ton enfance. » Ces moments d’intimité traduisent une volonté de préserver ce qui semble invisible ou dérisoire. La poésie se transforme donc en acte politique. « La poésie est peut-être une façon parmi d’autres de toucher du bout des doigts ce que nous savons, sans jamais nous laisser le savoir vraiment. » Ce savoir, intime et collectif, se construit sur les ruines d’un monde dévasté mais non encore perdu.

N’oublions pas pour autant que le lien d’appartenance mutuel entre l’humain et la terre est en toile de fond de l’oeuvre. « Je ne suis pas issue de la ruralité, j’appartiens à une terre chancelante et têtue. » Cette phrase résume l’enjeu du livre : retrouver une voix qui parle à travers elle, réapprendre à dialoguer avec un milieu souvent nié ou méprisé. En filigrane, elle lance un appel à la célébration : « Partout elle chante encore, même si ce chant n’est parfois qu’un murmure. » Ce chant, Rousseau invite chacun à le rejoindre, à « apprendre à chanter avec elle. »

Enraciné dans le local, mais tendu vers l’universel, ce texte se lit comme une élégie à la ruralité perdue

Péquenaude est une critique de la modernité dressée en plaidoyer pour une réconciliation avec le vivant et propose en cela un retour aux sources pour les embrasser, s’y ancrer en résistants et les réimaginer en bâtisseurs d’avenir. Enraciné dans le local, mais tendu vers l’universel, ce texte se lit comme une élégie à la ruralité perdue et une invitation à réentendre les murmures de ce qui subsiste. Par sa prose, l’autrice nous apprend que « désincruster ses sens » et « remettre l’histoire au bon endroit » passent avant tout par l’écoute des absences qui, en nous, vibreront pour toujours.

- Péquenaude, Juliette Rousseau, Cambourakis, 2024.

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.