À l’occasion de la parution récente du second roman de Nicolas Mathieu, Connemara, l’un de nos rédacteurs a souhaité nous faire partager ses réflexions sur la représentation du réel dans la sphère romanesque. Son article singulier, hybride et personnel portera donc en partie sur l’héritage du naturalisme dans le roman contemporain. Nos lecteurs y croiseront notamment Michel Houellebecq, Émile Zola, Marc-Édouard Nabe, Honoré de Balzac et Louis-Ferdinand Céline.

« Je ne suis pas un provocateur fou, mais ce n’est pas mon job de ménager les gens, de leur renvoyer le miroir le plus agréable qui soit.

En plus, ça ne me rend pas malheureux de regarder le réel tel qu’il est.

Ça n’empêche jamais la joie. »

Nicolas Mathieu

Ce deux février est sorti le nouveau roman de Nicolas Mathieu, auteur du Goncourt 2018, Leurs enfants après eux, titre couronné qui avait eu un peu plus d’échos que les autres, me semble-t-il. Ni Leïla Slimani deux ans avant lui, ni même Jean-Paul Dubois ensuite, et malgré les qualités qu’on peut trouver à leurs ouvrages, n’avaient montré l’apathie de ces zones post-industrielles en France. Leurs enfants après eux avait ramené dans le paysage éditorial quelque chose de populaire qui nous avait manqué, le roman s’éloignait enfin de la sphère intimiste, voire incestueuse, dans laquelle la littérature commençait à s’enfermer, pour s’intéresser davantage non pas aux victoires, aux grands défis du pays, mais au contraire à cette entrée, qu’il avait faite, dans la moiteur de l’après-midi. Ce n’est pas pour rien, à mon avis, que l’histoire du roman se déroule sur quatre étés.

Ce deux février est sorti le nouveau roman de Nicolas Mathieu, auteur du Goncourt 2018, Leurs enfants après eux, titre couronné qui avait eu un peu plus d’échos que les autres, me semble-t-il. Ni Leïla Slimani deux ans avant lui, ni même Jean-Paul Dubois ensuite, et malgré les qualités qu’on peut trouver à leurs ouvrages, n’avaient montré l’apathie de ces zones post-industrielles en France. Leurs enfants après eux avait ramené dans le paysage éditorial quelque chose de populaire qui nous avait manqué, le roman s’éloignait enfin de la sphère intimiste, voire incestueuse, dans laquelle la littérature commençait à s’enfermer, pour s’intéresser davantage non pas aux victoires, aux grands défis du pays, mais au contraire à cette entrée, qu’il avait faite, dans la moiteur de l’après-midi. Ce n’est pas pour rien, à mon avis, que l’histoire du roman se déroule sur quatre étés.

Quelques mois plus tard était publié Sérotonine, de Michel Houellebecq : le soir tombait. En janvier 2022 est paru anéantir, du même auteur, soit le néant. La nuit. Cette succession logique nous force à constater que le pays redessiné par nos meilleurs écrivains ne le montre pas sous son jour le plus favorable. Les auteurs étrangers, eux aussi, ont-ils ce mauvais goût ? C’est une question. Mon pressentiment est que non. La France est le pays des confessions, des pensées, des mémoires, chacun des auteurs ayant donné au pays cette réputation avait pour principale qualité, je crois, ou comme principal défaut, selon qu’on y voie de la sincérité ou de l’amour propre, de se montrer tout nu, et sans ambages, sublime quand ils l’ont été, ridicule aussi, et c’est dans la continuité de cette littérature que s’inscrit Nicolas Mathieu, en écrivant sur lui-même non pas directement mais à travers toute une génération.

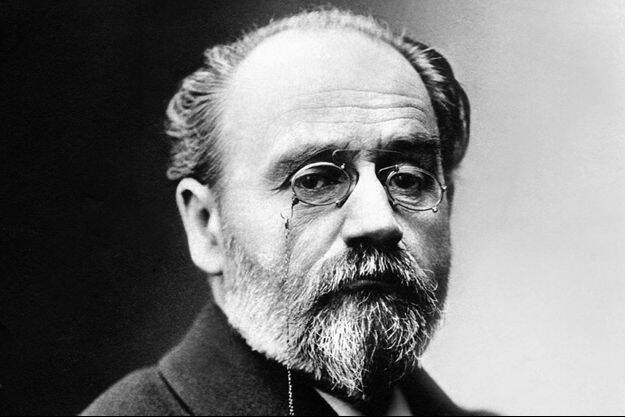

Dans le fameux hommage qu’il rend à Zola, en 1933, Louis-Ferdinand Céline soutient que le naturalisme, tel qu’il s’est illustré à travers les Rougon-Macquart, ne pourrait plus avoir lieu en ce XXe siècle. Il y avait déjà le communisme d’un côté. Et maintenant le nazisme. De l’autre, ce sont « nos sociétés bourgeoises et fascistes » : « l’homme ne peut persister dans aucune de ces formes sociales, entièrement brutales, toutes masochistes, sans la violence d’un mensonge permanent et de plus en plus massif ». C’est certain, « la réalité aujourd’hui ne serait permise à personne. À nous donc les rêves et les symboles ! » Un auteur viendrait au milieu de l’Exposition universelle pour engluer les passants de leur propre miasme, c’est sûr, il se ferait jeter. Car l’idée même de souillure est devenue étrangère aux hommes. Et quand je dis souillure, il faut entendre vérité.

« Je tâcherai de trouver et de suivre, en résolvant la double question des tempéraments et des milieux, le fil qui conduit mathématiquement d’un homme à un autre homme. Et quand je tiendrai tous les fils, quand j’aurai entre les mains tout un groupe social, je ferai voir ce groupe à l’œuvre, comme acteur d’une époque historique, je le créerai agissant dans la complexité de ses efforts, j’analyserai à la fois la somme de volonté de chacun de ses membres et la poussée générale de l’ensemble. » Dans cette citation, tirée de sa préface à La Fortune des Rougon, Zola montre l’exhaustivité toute scientifique qu’il espère atteindre, ce qui n’est pas saugrenu si on accepte que les natures humaines soient quantifiables mathématiquement, qu’il existe un lien quasi organique entre la volonté individuelle et le mouvement collectif. En tout cas, cette hypothèse est constitutive de ses personnages, qui pèsent bien peu de choses, étant doublement soumis à l’héritage de leurs familles et au destin de la France : c’est par exemple grâce aux travaux d’Haussmann qu’Aristide Saccard fera fortune dans l’immobilier, ou à cause de sa filiation à la branche pourrie des Macquart que François Mouret deviendra fou à lier. Il faut l’accepter. Nous n’existons que transpercés.

Il faut accepter aussi la souillure qu’il y a en nous, et Zola tâche de nous y aider, en véritable amoureux de la lumière, même quand celle-ci va se réfléchir dans la boue, lui qui refuse de balayer d’un revers de la main, en se pinçant les narines, le conflit qui prime en chacun entre le biologique, ou ce qu’il nomme le « tempérament », et la « pression des milieux et des circonstances. » On existe que détraqué, forcément. Les tares d’ailleurs n’appartenant pas qu’aux pauvres, il est en effet caricatural de réduire les Rougon-Macquart à ses productions les plus spectaculaires. Car si nous soupirons « C’est du Zola… » en regardant un épisode de Faites entrer l’accusé, nous pourrions tout aussi bien lâcher la même expression devant la vidéo de Christophe Castaner en train d’enlacer une femme en discothèque, tandis que le peuple, au même moment, s’égosille en crachant dans une bile jaune les frustrations accumulées d’une décennie qui se termine.

Il y a en effet dans les Rougon-Macquart une cruauté inflexible, et qui n’épargne aucune classe. Zola écrit comme s’il était le dernier vivant au monde. Dans cette morgue à ciel ouvert, il pourrait rendre hommage à tous les cadavres encore fumants autour de lui, ceux des soldats de Sedan, ceux des grandes actrices, même celui de Napoléon III, en lâchant des banalités concises et bienvenues mais non, puisqu’il est seul et qu’il n’y a plus personne à qui complaire. Zola pose le binocle au bord de son œil, tire de sa poche les petits appareils chirurgicaux qu’il avait gardés sur lui, et dans l’attitude enfermée du savant s’accroupit auprès des cadavres, en marmonnant « Tiens, tiens, tiens… Qu’avons-nous là ? » On existe, pour lui, que disséqué. La société dans laquelle il évoluait acceptait de se faire examiner comme si elle était morte, la richesse qu’il connût grâce à L’Assommoir en est la preuve. Elle le lui fera tout de même payer, bien plus tard, en l’assassinant, et elle l’assassina si bien qu’effectivement, au moment où Céline lui rend hommage, dans une France qui n’est plus que décombres, le naturalisme est étouffé sous le joug des révérences aux Poilus ou à la condition humaine, tandis que la peinture égotiste elle-même s’est transformée en un maquillage de la personnalité grâce au fard d’idées abstraites conçues uniquement, semble-t-il, pour taper dans l’œil. Dans une grandiloquence douteuse, Malraux, Camus, Sartre ou Saint-Exupéry ont essayé d’entraîner le lecteur vers plus de dignité, à chaque nouveau livre, de lui faire franchir la barre du désespoir grâce à la perche du mensonge, et cela sans jamais se douter qu’ils étaient en train de tuer les rêves pour les matérialiser en concepts. L’Absurde. La Liberté. La Révolte…

*

Marc-Édouard Nabe est un auteur qui connut un beau moment de gloire à partir de son passage sur Apostrophes en 1985 où il avait choqué le public en vomissant cette gerbe d’or, dont personne ne devait être exclu. Ses livres sont inégaux, paraît-il, je n’en ai pas lu beaucoup, seulement son Régal des vermines, sa biographie de Madame Destouches, Lucette, et un petit joyau de ressentiment mêlé de sincérité, cet aveu d’un échec qu’est Le Vingt-septième livre, où il analyse le succès de Michel Houellebecq, symétriquement opposé à la déchéance qu’il avait déjà commencé à connaître, en 2005. Tous deux ont été voisins, à leur début. Michel écrivait des poèmes plutôt mal considérés par la société des gens de lettres, et tous les matins partait au travail avec sa petite sacoche de technicien informatique sous le bras, pendant que Marc-Édouard, lui, jouissait du succès d’estime que lui valait sa réputation d’écrivain sulfureux. Ce qui le rendait séduisant, surtout, c’était l’énergie qu’il puisait dans son fanatisme pour la droite française des années 1930, dont il avait repris le code vestimentaire, et pour le jazz, auquel il avait emprunté cette gaieté contrite où s’était abîmé Thelonious Monk, et où lui-même faisait mine de s’enfoncer aussi. Mais l’estime ne fait pas l’amour.

« Je suis l’homme que vous détesteriez aimer ! », scandait-il chez Pivot . Il ne s’était pas trompé. Si bien que ceux qui l’aimaient un peu ont fini, quelques années plus tard, par se détester eux-mêmes, jusqu’à ne plus vouloir l’approcher. Marc-Édouard Nabe, ainsi que le soleil ou la mort, est de ces entités que nous ne pouvons voir en face. Trop pétulant. Trop provocateur. Trop explosif. Il vexe, en faisant jouer dans ses livres un swing qui nous manque à tous, mais outre la fierté qu’il en tire, quel est son bénéfice ? Il nous dit : « Vous avez le cancer, et moi je suis en pleine forme ! ». La mélodie de Houellebecq, selon lui, correspondrait davantage à la tumeur de nos ressentiments. Sa littérature collante et trouée de besoins, où des personnages tout à fait neutres errent sur la planète sans autre quête que celle du plaisir, projetterait devant la société française un reflet de son état morbide. Il y aurait, dans l’amour que nous portons à ses romans, une tendance malsaine à la contemplation de nos béances. « J’ai été trop inspiré par les grands anciens qui transcendaient les saloperies de leurs époques au lieu de s’y complaire. Ils écrasaient l’horreur sous la beauté, alors qu’il vaut mieux étaler de la platitude sur la médiocrité. Bévue impardonnable ! Décrire, c’est tout. Tu [il s’adresse à Houellebecq] reprends le descriptif des naturalistes. » Nabe, dans ce Vingt-septième livre, suggère que l’assertion de Céline, dans son hommage à Zola, n’est plus tout à fait vraie, car le naturalisme non seulement est désormais possible, mais il est advenu.

*

On a souvent reproché à Houellebecq son côté hardcore, et c’est vrai qu’il en joue, allant parfois jusqu’à la description de scènes zoophiles, tout comme Zola pouvait s’amuser, lui aussi, en dessinant des personnages poussés dans la bassesse par leur tempérament vicié ou leurs conditions de vie minables. Il n’empêche que Houellebecq montre les choses sans ambages, dans un style qui est d’une neutralité aussi froide que le verre d’un microscope contre notre œil. Il montre la beauté de l’amour sexuel, l’isolement visqueux où place le désir inassouvi, surtout la misère de ces femmes et de ces hommes qui chantent, eux aussi :

Nous avons traversé fatigues et désirs

Sans retrouver le goût des rêves de l’enfance

Il n’y a plus grand-chose au fond de nos sourires,

Nous sommes prisonniers de notre transparence

On compare souvent Houellebecq à Balzac, ce qui à mon avis n’est pas tout à fait juste, car s’il y a autant, voire plus de Zola que de Balzac, chez Houellebecq, cela tient à la maigreur de ses personnages, soumis à ce mouvement général qui porte aujourd’hui un nom, l’économie, et qui les contraint peu importe leur volonté ou leurs aspirations. Oui, il existe bien, chez Houellebecq, une hérédité. Florent-Claude a beau savoir que les grands magasins ont tué en partie son ami agriculteur, c’est comme si une force sournoise le transportait, malgré lui, jusque dans les rayons de Monoprix, pour y acheter son houmous. La même impuissance caractérise Serge Mouret, que pas même la foi ne peut guérir, qui tombera dans la crevasse de son cerveau brisé, en enlaçant la petite Albine. Ces deux personnages, plutôt que de briller par leur énergie, par leur démente avarice ou la force de leur ambition, sont les deux mêmes résidus d’une histoire qui achève de s’émietter en eux.

On compare souvent Houellebecq à Balzac, ce qui à mon avis n’est pas tout à fait juste, car s’il y a autant, voire plus de Zola que de Balzac, chez Houellebecq, cela tient à la maigreur de ses personnages, soumis à ce mouvement général qui porte aujourd’hui un nom, l’économie, et qui les contraint peu importe leur volonté ou leurs aspirations. Oui, il existe bien, chez Houellebecq, une hérédité. Florent-Claude a beau savoir que les grands magasins ont tué en partie son ami agriculteur, c’est comme si une force sournoise le transportait, malgré lui, jusque dans les rayons de Monoprix, pour y acheter son houmous. La même impuissance caractérise Serge Mouret, que pas même la foi ne peut guérir, qui tombera dans la crevasse de son cerveau brisé, en enlaçant la petite Albine. Ces deux personnages, plutôt que de briller par leur énergie, par leur démente avarice ou la force de leur ambition, sont les deux mêmes résidus d’une histoire qui achève de s’émietter en eux.

Il faut noter cependant que les romans des deux auteurs ne sont pas superposables. Les personnages de Zola sont soumis à la double hérédité de leur tempérament et de la « poussée générale de l’ensemble », leurs tares pouvant néanmoins entraver cette dernière : il en est ainsi du Docteur Pascal qui tâche, par son goût excessif pour la science, de se rendre étranger à la société de Plassans, elle-même microcosme du Second Empire. Les personnages de Houellebecq, eux, sont d’autant plus écrasés par la grande main du capitalisme qu’aucune autre forme d’hérédité ne les habite : d’une neutralité exaspérante, car lavés des tâches que transmet habituellement une famille, ils ont le malheur de n’avoir aucune tare. « Murés dans leur vie privée », comme dirait Tocqueville, ils subissent une seule influence, certes, mais dont le monopole permet un recouvrement total de leurs personnalités. En effet, « la glu qui freine [leurs] pas, [les] amollit, [les] empêche de bouger et [les] rend si tristes et si tristement minables, est de nature économique. ». Seulement économique.

Dans ses romans, et cela certainement pour illustrer la vanne que la démocratie venait d’ouvrir à tous les appétits mélangés dans les mêmes goûts hideux, Balzac présente des personnages hyperboliques, quand ceux de Zola et de Houellebecq, eux, sont métonymiques. Ils contiennent ce qui les contient. Le terme de soumission les désigne assez bien. Alors oui, c’est sale, ça pue, c’est moche, c’est triste, et surtout c’est de mauvais goût, mais enfin on sait tout ce que les bourgeois ont pu dire de Zola à la parution de L’Assommoir, tant leur indifférence pour le peuple avait tourné au dégoût, et vous entendez comme moi le haut-le-cœur des bobos à la parution d’un nouveau roman de Houellebecq. Car dans la bataille des gras contre les maigres ils sont les gras, ceux qui baisent et suent la santé, toisant les maigres, au bord du canal de l’Ourcq, avec l’étonnement où les place leur absence de colère, mais ceux-là sont minoritaires et heureusement d’ailleurs, car le succès de Houellebecq, tout comme celui de Zola est, je crois, le reflet de notre bonne santé mentale.

Nous acceptons d’être transpercés. D’être détraqués. Disséqués. D’être morts, nous l’acceptons aussi. Cela, Nabe l’avait dit, lui qui ne se trompe jamais : « Michel ! Tu as frappé là où les gens voulaient que ça leur fasse mal. […] Je n’ai jamais vu un fan à toi, Michel, qui ne soit impuissant. » Dans notre amour pour les romans de Houellebecq se trouve une grande part de faiblesse. De complaisance. Mais sans l’une, et encore moins sans l’autre, il n’y a pas de consolation possible.

Bibliographie sélective

– Céline, Louis-Ferdinand, « Hommage à Zola », [1933], Cahiers Céline n°1, Paris, Gallimard, 1976.

– Gué, Marie, « Nicolas Mathieu, le roman de l’impuissance », Zone Critique, [en ligne], 2019.

– Marris, Bernard, Houellebecq économiste, Paris, Flammarion, 2014.

– Nable, Marc-Édouard, Au Régal des vermines, précédé du Vingt-septième livre, Paris, Le Dilettante, 2005.