S’improviser chef de rayon dans la vaste galerie des idées reçues serait faire un sort bien injuste à Frédéric Berthet (1954-2003) qui, dans Le Retour de Bouvard & Pécuchet, son dernier livre réédité aujourd’hui chez Belfond, prenait par la main les deux compères là où Flaubert les avait laissés, inachevés.

Le goût des écrivains rares et secrets est-il un snobisme ? Corollaire : être l’objet du culte de quelques initiés vaut-il titre de noblesse en littérature ? Car en matière de réputation, s’inscrire dans une constellation d’auteurs « notoirement méconnus » sera toujours du dernier chic. Un coup à se retrouver à la merci du premier Charles Dantzig venu! Et l’on aurait tort de ne pas s’en méfier. Après tout les happy few ont tôt fait de s’altérer en générations d’adolescents ahanant la prose dont les nourrit l’école républicaine (ce serait l’autre syndrome de Stendhal).

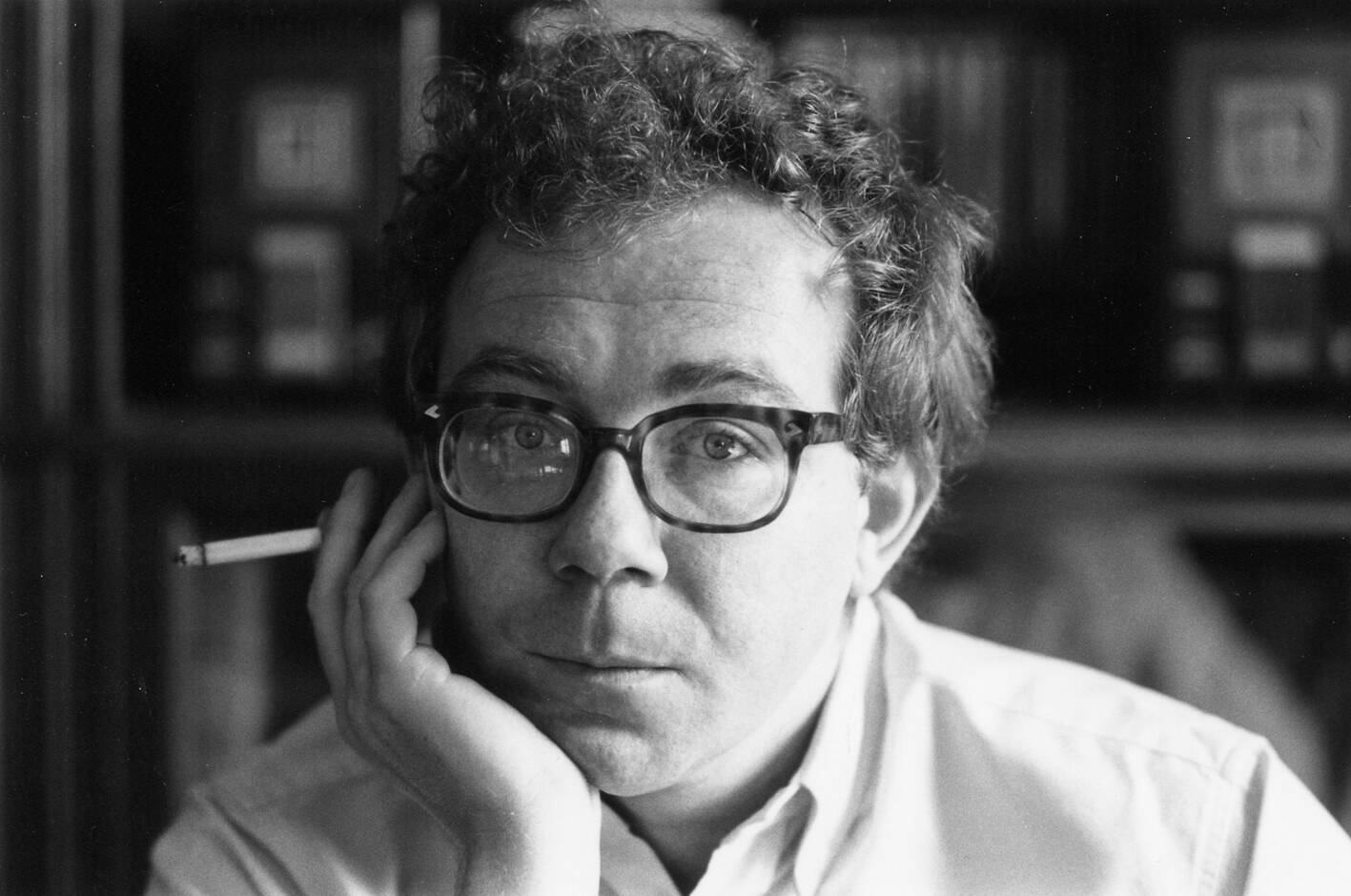

Frédéric Berthet est de ces figures dont tout incite à noyer le talent dans une imagerie facile : une œuvre mince et brillante, dépassée par ses promesses, le goût des silhouettes de bonne famille, de l’alcool, des fulgurances stylées (sacro-saint triptyque). D’autant plus lorsque la vie s’achève à 49 ans dans la solitude d’une veille de Noël. Filer à l’anglaise, le cœur qui lâche, ultime étincelle, on connaît la chanson. Et certes cela ne pardonne pas quand on prête à son personnage emblématique, le tristement célèbre Raphaël Daimler, des phrases aussi prémonitoires que : «Charlie, le dandysme consiste à se placer du point de vue de la femme de ménage qui découvrira le cadavre, au matin. » Alors, on aura beau jeu d’évoquer la fameuse fêlure fitzgeraldienne, de confiner Berthet à un rôle de Marcello Rubini canal rive gauche, à ses histoires de « jeunes gens légèrement absurdes, vaguement sentimentaux », d’en faire un feu-follet dont le charme ne prête à conséquence.

Evidemment, il y a d’abord tout cela chez lui. Mais retenons qu’avec Scottie, le deuxième pôle de sa trinité intime se nomme Kafka (et, last but not least, Saint-Augustin en guest-star pour compléter tout ça). D’où une inquiétude lancinante qui en permanence sourd entre les linéaments drolatiques de ses récits et nouvelles. D’aucuns l’avaient bien entrevu au moment de la publication posthume de son volumineux Journal de Trêve en 2006. Dans ce work-in-progress des années 1978-1982, véritable matrice de l’œuvre à venir autant que d’un roman qui jamais ne vit le jour, se révélait un jeune homme habité par les ambiguïtés du langage, lucide quant à la versatilité des êtres et des choses du monde.

Voyage en hautes platitudes

Mais s’il est un invariant de notre commune humanité, c’est bien la présence de la bêtise, version sécularisée du Mal, qui tout en imprégnant chaque époque sous des formes renouvelées, demeure par essence inactuelle. Pour un écrivain en délicatesse avec son temps, Bouvard et Pécuchet, qui ne cesse d’interroger les errements des êtres, inconscients de la vanité des choses d’ici-bas, est l’œuvre ouverte par excellence. Un miroir d’une parfaite cruauté que Flaubert évoquait (c’est Berthet qui le cite en exergue) comme un « livre, complètement fait, et arrangé de telle manière que le lecteur ne sache pas si on se fout de lui, oui ou non ». Autrement dit, Bouvard, Pécuchet, c’est chacun de nous, et plus encore, nous tous, ensemble.

Berthet choisit ainsi de ranimer les deux larrons au cœur des eighties, années contaminées par l’insignifiance du spectaculaire intégré (nous en sommes encore là) et, si Flaubert se faisait fort de saisir la puissance transcendante de la bêtise par son versant encyclopédique, lui privilégie un inventaire (non-exhaustif, loin s’en faut) des futilités contemporaines. Ce qui pourrait constituer, un exercice un peu vain de satire des mœurs d’une génération trouve son salut dans l’alacrité du récit et le sens remarquable des atmosphères. Ce n’est là ni l’analyse clinique d’un Houellebecq ni l’outrance baroque d’un Muray (dont la parution des premiers Exorcismes spirituels est postérieure d’un an à celle du Retour en 1996 et précède celle des Particules Eléméntaires d’une autre année). Avec un extraordinaire sens du rythme Berthet déploie plutôt son élégance pudique dans une tension entre détachement et extravagance. Cependant il est davantage indigène qu’ethnologue : il ne succombe pas à la tentation de s’abstraire de l’air du temps, ne renie pas ses étonnements, ses sidérations, s’excuserait presque d’y avoir songé un instant. Sauf que sa précision, sa promptitude d’exécution donne l’impression qu’il plane cent coudées au-dessus de l’ordinaire.

Berthet déploie son élégance rare et pudique dans une tension entre détachement et extravagance

Alors, sans souci de vraisemblance, nous retrouvons les deux compères à un siècle de distance. Leur idiotie n’a pas pris une ride. Berthet les rebaptise pour l’occasion “Bouvard & Pécuchet”. L’esperluette est à remarquer : “B and P” c’est une marque, une franchise idéale pour temps publicitaires, du moins jusqu’au constat final (« nous ne sommes pas désirables »). Assis dans leur jardin, les voici soudain revenus d’un long sommeil. La propriété de Chavignolles (« sot endroit au milieu d’une belle contrée » écrivait Flaubert), ouverte aux quatre vents, a pris la poussière. Signe des temps, un véritable marécage de prospectus jonche les dalles du vestibule. Nos protagonistes se montrent à peine décontenancés et, bien vite, nous emportent dans leur frénésie inchangée d’expériences, tour à tour enthousiastes ou navrés. Ils s’inspirent d’une radio libre (Freedom-Fécamp) pour enregistrer et diffuser à domicile, boursicotent, s’entraînent pour être bientôt élus « patrons de l’année », se lancent en politique sous la casaque d’un ersatz de Chasse, Pêche, Nature et Tradition. Échec sur toute la ligne. Reste la littérature, qui n’exige « pas de connaissances particulières, aucun entraînement astreignant, au contraire du tennis ou du clavecin ». Mais les écrivains meurent jeunes ; Pécuchet a d’ailleurs dressé une liste éloquente (cela vire à l’obsession, il en fera de même avec les musiciens et les peintres – et l’on sourit en devinant que ces « champs d’honneurs » constituent le florilège des affinités de Berthet). Que faire alors, sinon partir à Paris et revenir de temps à autres pour « apporter les idées nouvelles » ? Les voilà donc en route pour la capitale. Ils y retrouvent la rue de Béthune, ses querelles de voisinage et de vieilles connaissances, rencontres sans lendemains. Pour changer, ils se perdent dans les dédales du Minitel, ne parviennent qu’à se mystifier l’un l’autre, découvrent les exigences du fitness et tout un tas d’anglicismes, s’affrontent aux subtilités de la drague… Bien vite, incapables d’être à la page, terrassés de solitude, ils achèvent leur tour de piste et glissent une dernière fois dans une douce torpeur.

L’incisive vertu du style

Ainsi, réactiver les deux compères, c’est manipuler les acides et les bases, soumettre la réalité de nos jours à leur contact corrosif et révéler tout ce qu’elle compte d’élans absurdes. La bêtise donne le vertige parce qu’elle est un creusement perpétuel sapant les fondations une à une. Alors chaque épisode devient l’occasion d’un prélèvement (au sens géologique) dans la matière noire du contemporain. Mais quittons un instant la paillasse du chimiste et retrouvons la panoplie de l’écrivain. Chez cet amateur de tennis et de pêche à la mouche, la phrase se fait tantôt bondissante, tantôt ondoyante. De sa fréquentation étroite de Roland Barthes, ce normalien impénitent a retenu une aptitude émérite à disséquer les textes (ainsi qu’un penchant pour l’esthétique du fragment). Lui qui a amplement réfléchi à l’art du pastiche, il s’imprègne avec bonheur du style de Flaubert, avec lucidité toutefois (ainsi notait-il, sibyllin, en marge d’une nouvelle de Simple journée d’été : « Quelqu’un que l’on peut pasticher est vraisemblablement hors d’atteinte »). Dans cette exercice il trouve d’ailleurs un distingué devancier en la personne de Proust, himself, auteur du laconique Mondanité et Mélomanie de Bouvard et Pécuchet.

Entre autres armes, Berthet joue de l’apposition ternaire : « il faudrait veiller à s’habiller autrement, suivre les tendances, connaître des adresses »…« mais cela faisait rêver, des bastions allaient tomber, des secrets êtres dévoilés »… procédé fameux dont il parsème son récit pour l’accélérer et qui finirait par lasser s’il ne prenait plaisir ici et là à le faire dérailler aussi sec, féru qu’il est d’ellipses et de litotes ravageuses. S’ajoute un large recours aux énumérations dont l’ivresse figure l’exaltation des découvertes et les désillusions subséquentes. Par moment, il insinue aussi l’indécision de ses personnages par une ironie oblique : « La capitale se rapprochait, multipliait ses signes avant-coureurs, semblait s’éloigner, revenait à l’improviste, était de plus en plus présente, et soudain ils y furent, sans bien savoir à quel moment exactement ».

Surtout il brille dans l’art de faire apparaître les dialogues comme flottant dans l’atmosphère des lieux, des situations, noyés dans les interférences du monde aussi bien que les sensations intérieures. Les échanges sont brefs, anecdotiques (se résumant le plus souvent à deux lignes, une pour B, une pour P), formule qui ne manque de faire mouche et, plus discrètement peut-être, semble suggérer que le fond du monde porte avec lui les interrogations les plus fondamentales, comme si la parole ne devenait tangible que lorsque ses entrelacs se découpent sur ce fond. « Toute voix est toujours et déjà un écho » note-t-il dans Journal de Trêve, or cet écho ne doit sa présence, sa diffusion, qu’à l’existence primitive d’un « décor ».

Ce qui compte ce ne sont pas seulement les ridicules de B & P, mais ce qu’ils dévoilent en tant que témoins éternels de leurs désastres qui sont aussi les nôtres. Du reste, ils ne divaguent pas complètement, leur malaise tombe parfois juste, par exemple lorsque Bouvard estime que les rires pré-enregistrés constituent « l’invention la plus satanique depuis le début de l’humanité ». La cadence de la phrase se confond ainsi avec les silhouettes des protagonistes qui déambulent parmi les motifs de l’époque en arrière-plan et nous décillent face à l’hypnotique spectacle de lanterne magique qu’elle nous offre. C’est du moins l’intention qui surgit des passionnantes notes préparatoires de Berthet, retranscrites ici en appendice – le making-off d’un remake en quelque sorte, et qui font aussi la valeur de cette réédition à la maquette élégante (il faut d’ailleurs saluer à ce sujet le travail fidèle et opiniâtre de son ami Norbert Cassegrain qui, depuis sa mort, suscite réimpressions et publications d’inédits tout en préparant la parution prochaine d’une « biographie de l’œuvre »). Néanmoins, sans doute serait-ce extrapoler au-delà du raisonnable les ambitions de ce livre ultime et qui peut se lire très simplement, en redescendant des hautes sphères, comme un parfait hommage au génie de Flaubert. Un texte d’essence légère et facétieuse, traversé d’aller-retour pleins de malice, qui d’une certaine manière, par proses interposées, rend grâce à la permanence d’un style. Et l’on regrettera seulement que, dans la virtuosité de l’exercice, on ne retrouve pas tout à fait le ton si singulier, la limpidité du phrasé de Berthet. Heureusement, pour cela, demeurent ses autres livres.

Un texte d’essence légère et facétieuse, traversé d’aller-retour pleins de malice, qui d’une certaine manière, par proses interposées, rend grâce à la permanence d’un style

Derniers temps

En guise d’hasardeuse conclusion, on peut se remémorer l’illustre scène du miracle de la nuit de Noël durant laquelle Bouvard et Pécuchet sont détournés du suicide par une conversion soudaine et fort brève. Elle offre une résonance insolite et tragique si l’on songe à la disparition de l’écrivain dans la nuit du 24 au 25 décembre 2003 (lui qui écrivait ailleurs : « les livres ne sont que des promesses de vie : je veux dire, s’ils ne le sont pas, ce n’est pas la peine »). Coïncidence fortuite bien sûr, mais par laquelle se manifestent les aspects troublants de l’existence d’un être à ce point pénétré de la littérature et ses promesses. On se consolera tout de même avec cette pirouette équivoque (c’est le propre des idées reçues) au sujet de Flaubert: « Ecrivain : meurt toujours avant d’avoir pu terminer un dernier livre. » On peut aussi se reporter à cette notation énigmatique du Journal de son cher Kafka qui lui correspond étrangement : « La silhouette d’un homme qui, les bras à moitié levés dans un geste asymétrique, se tourne vers le brouillard total pour s’y engager. » On voudrait ajouter : au risque de l’incompréhension ! Alors, Berthet dans tout ça ? Difficile à cerner, il ne s’est pas encore tout à fait éloigné et lentement, en toute discrétion, devient peut-être un classique souterrain. Il revient ainsi à intervalles réguliers nous donner à titre posthume une fugace tape dans le dos. Et même si la postérité le change, espérons que « tel qu’en lui-même l’éternité le chante ».

- Le retour de Bouvard & Pécuchet, Frédéric Berthet, Belfond, coll. Remake, 17 euros, 196 pages, Septembre 2014

-

Simple journée d’été, Denoël, coll. L’infini, 1986; rééd. Denoël, coll. Roman Français, 2006

-

Journal de Trêve, Frédéric Berthet, Gallimard, coll. L’infini, 2006

-

L’excellent site de l’éditeur singulier publie de temps à autres des archives de l’auteur.