Dans son premier roman, la jeune poétesse Alix Lerasle sonde la souffrance d’une famille dysfonctionnelle et donne à la maison familiale toute sa profondeur. Avec sa porte qui bâille, ses murs qui s’effritent, son parquet taché et ses chambres qui respirent la poussière, la maison devient un personnage à corps entier.

Une petite fille vit dans une maison, le père est parti, la mère est malade, l’aîné est absent et le cadet est son seul réconfort. Nous ne savons pas dans quelle ville ou village, ni dans quelle région, la maison se situe. Elle est hors-sol, petite planète à la dérive, mais hantée par la douleur.

Dès les premières lignes, il y a cet impératif “écoute-moi bien” qui nous engage à continuer la lecture. Une voix de petite fille nous parvient, elle semble revenir de loin. Elle est sans nom et sans âge. Elle veut nous raconter l’histoire “de la maison / et de nous dedans / tout est réel / et rien n’est vrai”. Et déjà, dans cette première béance entre la réalité et la vérité, un gouffre apparaît.

Cette petite fille nous dit d’emblée qu’elle se force à se taire “je fais ça je / plie ma langue / sur elle-même / je la fais glisser le plus loin dans ma gorge / c’est comme un jeu / pas vraiment drôle / mais au moins je me tais”. A travers cette écriture, ciselée au couteau, se niche une certaine violence. Le retour à la ligne systématique est cinglant, et révèle, graphiquement, l’indicible. Les pages sont presque toutes à moitié blanches et la ponctuation est éludée. En trouant ainsi le récit, Alix Lerasle parvient à créer une forme idoine pour retranscrire la litanie de pensées de la petite fille qui nous ouvre son cœur bariolé de douleur. Les vers ressemblent alors à des plaies qui, au fur et à mesure de l’avancée du roman, se transforment en cicatrices.

En trouant ainsi le récit, Alix Lerasle parvient à créer une forme idoine pour retranscrire la litanie de pensées de la petite fille qui nous ouvre son cœur bariolé de douleur.

Une petite fille se tait donc, et sa mère la trouve ridicule, se désintéresse d’elle, la laissant dans une solitude crasse. Un nouveau gouffre s’ouvre, celui de la violence du foyer. Mais d’où vient-elle, l’origine de cette violence ? Est-ce à cause du père qui, nous l’apprenons vite, sort un soir son fusil, met en joug un de ses enfants pour finalement tirer dans le plafond de la cuisine ? Cette marque dans la poutre, planant au-dessus de leurs têtes comme un couperet, est indélébile. De ce coup de fusil, tout semble découler. Car juste après, le père s’en va, brisant la cellule familiale. La narratrice ne l’appelle jamais par le qualificatif de père, mais par un nom bien plus symbolique : l’absent. “L’absent est un absent parfait / il a vraiment disparu / n’a laissé presque aucune trace / sauf dans ma tête / sauf dans tous nos cerveaux”

D’une famille de cinq, ils ne sont plus que quatre. Il y a la mère, physiquement malade, le “grand grand frère” dont on sait peu de chose, le “petit petit frère” Nathanaël, le seul à avoir un prénom, et puis la narratrice. Ils sont quatre, mais seulement trois à vivre dans la maison puisque l’aîné est en pension. Lui aussi a fini par s’enfuir dans la nuit.

https://zone-critique.com/critiques/alix-lerasle-du-verre-entre-les-doigts

Du seuil de la maison, au “jardin crevé”

Dans une tragédie familiale, quelle est la place de la maison ? On voudrait qu’elle soit protectrice, un foyer chaud, un nid douillet où panser ses plaies et se cacher de la nuit. Mais comment faire quand la maison est le lieu où germent les souffrances et où se produisent les crimes ? De témoin, la maison devient comme complice de la douleur. Son parquet chouine et se moque de la petite fille, ses murs gondolent comme prêts à la noyer, et sa porte “laisse aller-venir”.

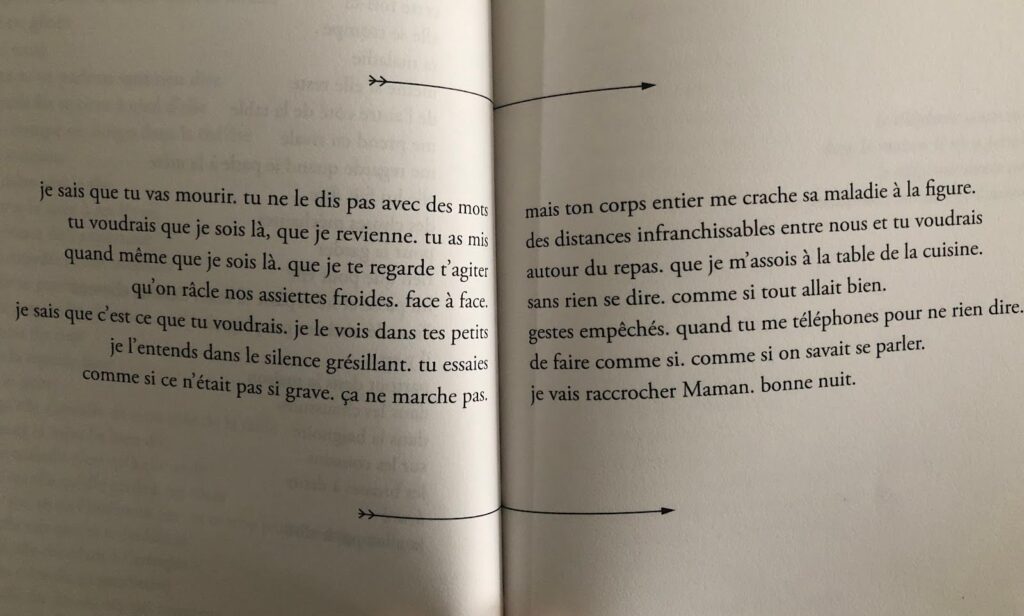

Le roman d’Alix Lerasle avance à pas feutrés, nous donnant des indices à chaque fois qu’un fragment de comptine ouvre un nouveau chapitre. Parfois, nous sentons que nous ne sommes plus dans la tête de la narratrice, que c’est quelqu’un d’autre qui parle. La forme n’est plus la même, les phrases s’allongent sur des doubles pages, il y a des points. Alix Lerasle connaît finement les soubresauts de la langue, mais également les performances de la forme. C’est pourquoi rien n’est laissé au hasard dans cet époustouflant premier roman. Ni les mots barrés, ni les flèches qui enserrent des paroles qui sont, en réalité, des paroles tues. Celles du grand grand frère.

Il y a dans ce texte en vers libres, une dose de réalité très dure. Un bloc de granit difficile à escalader. Car la narratrice est, en plus des violences extérieures, assaillie par des maux intérieurs. C’est la quatrième personne à vivre dans la maison glaciale : l’enfant rêvée. Celle que la mère aurait souhaité avoir, la projection d’une autre petite fille, une enfant modèle, sans bizarrerie, ni coquetterie. Un motif rarement utilisé en littérature et qu’Alix Lerasle manie avec une grande dextérité. Cette enfant rêvée parasite l’esprit de la narratrice. Ce n’est pas qu’une petite voix, c’est un monstre de présence qui la rabaisse en permanence remettant en cause tous ses faits et gestes, jusqu’à son intégrité physique. C’est cette enfant rêvée que la narratrice écoute lorsqu’elle s’ébouillante dans le bain, dans une scène décrite avec une économie de moyens qui la rend d’autant plus saillante.

Il y a dans ce texte en vers libres, une dose de réalité très dure. Un bloc de granit difficile à escalader

Dans toute la violence que ce récit traverse, une grande place est faite à la tendresse. Celle du vieux chien, qui arrive un jour sur le pas de la porte et réchauffe la petite fille. Celle de la narratrice pour son petit frère, surnommé Nati. Lui non plus ne parle pas, mais pour d’autres raisons. Car ce petit frère n’est pas un enfant comme les autres, avec tout ce que cette phrase porte en elle d’insoutenable. Nati est le seul à être cajolé par sa mère, le seul qu’elle regarde, aide à manger, à qui on chante des chansons pour le calmer. Nati est aussi “la seule douceur qui reste” à la narratrice. Il est celui qui fait tenir la maison, et par là-même, la famille.

Si l’on sent dès le début que la maison, et son jardin presque mort, est le lieu de l’effondrement, passé et à venir, la manière dont cela advient reste secrète. Et les fils ne se dénouent qu’au fur et à mesure que la langue de la narratrice se délie. Dès lors, Alix Lerasle remet le monde à l’endroit et la réalité des événements se mue en événements vrais. Car, une fois posés, les mots ont été lus. Les lecteurs l’ont écouté, ils l’ont cru même. Conditions sine qua non de sa libération.

- Du verre entre les doigts, Alix Lerasle, éditions du Castor Astral, 2024.

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.