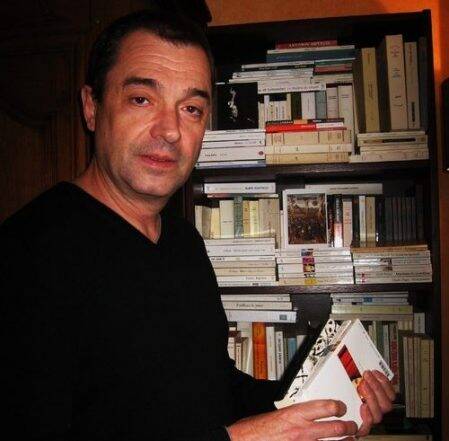

Au croisement de la critique (cinéma, théâtre, littérature) et de l’écriture, geste de pensée avant tout, l’oeuvre d’Alain Jugnon se déploie de bien des manières. A partir de Tohu Bohu, le cinéma est une idée neuve paru aux éditions Plaine Page et L’homme qui Lit, paru chez Tarmac, il revient sur les perspectives d’une pensécriture.

« De sa fenêtre préférée, si chevrotante à s’ouvrir avec ses grêles, vitres jaunes losangées de mailles de plomb, Hamlet, personnage étrange, pouvait, quand ça le prenait, faire des ronds dans l’eau, dans l’eau, autant dire dans le ciel. Voilà quel fut le point de départ de ses méditations et de ses aberrations »

Jules Laforgue, Hamlet, ou les suites de la piété filiale.

Rodolphe Perez : Dans Tohu Bohu, le cinéma est une idée neuve, paru aux éditions Plaine Page, tu déploies une pensée cinéphilosophique en 31 entrées, comme autant de carrefours de la pensée, d’intersections qui donnent du grain à moudre. Qu’est-ce qui a poussé à cette littérature du cinéma ? Car c’est bien d’une rencontre des disciplines qu’il est question ici, digestions plurielles.

Alain Jugnon : Je suis maintenant persuadé que la littérature, la vraie, et le cinéma, le vrai, c’est le même art de penser et de vivre : un certain rapport aux choses, aux êtres, aux devenirs et aux vérités. Cette idée remonte chez moi à l’époque où j’ai appris ce que c’est que lire et écrire en écoutant les cours de François Dagognet à la faculté de philosophie à Lyon et en lisant tous les livres de Deleuze et Guattari qui sortaient dans les années 70/80. Dans Dialogues, le livre où Parnet et Deleuze font le point sur ce que peut la philosophie à la fin du 20ème siècle, j’ai lu que lire Melville ou Fitzgerald cela revenait à penser et écrire en regardant les films de Welles, Ozu et Godard. C’est aussi ce qui m’a poussé à deux bras vers une philosophie de la vie (l’autre philosophie, pas la métaphysique et pas l’esthétique non plus) qui serait le travail créateur des philosophes-artistes : ceux qui écrivent des livres parce qu’ils n’ont pas de caméra pour filmer, qui produisent une scène de l’écriture parce qu’ils voient les phrases des films comme les plans des idées qu’ils publient. Je me mélange un peu mais avec ma philosophie actuelle du cinéthéâtre, je ne fais plus de différence entre le livre et le film : c’est le théâtre du vivant tout ça. Le spectateur doit nécessairement écrire pour lui quand il voit un film de Murnau pour la première fois ou filmer par lui-même quand il lit un livre de Beckett pour la première fois. C’est un peu baroque comme idée, mais je crois que c’est ça : le cinéma c’est la littérature par tous les moyens. Aussi n’est-ce pas simplement une rencontre de disciplines, ce que je tente dans l’art de penser et de vivre (il est poète ce philosophe, il se prend pour un fou), c’est d’abord une philosophie du futur, un nouveau style : me concernant, quand j’ai vu Pierrot le fou et Week-end pour la première fois, ce devait être au ciné-club à la télé, la littérature du cinéma que je voyais dans les mains de Belmondo et dans les yeux d’Anna m’a définitivement secoué le jugement pour que ma réforme personnelle de l’art d’aimer se transforme en une explosion d’écritures. Sans exagérer.

Je suis en train de lire le sublime Discours philosophique de Foucault : je découvre que sa présentation de la philosophie fonctionne bien avec ma philosophie nietzschéenne du futur (la vraie littérature aussi, comme au cinéma : n’est-ce pas ?), elle passe par là en effet : « Faire surgir, dans un discours où ils seraient solidaires, l’énoncé du sens et la conjuration du mal. » J’ai toujours vu et aimé ça chez Pasolini et Bresson, Stendhal et Joyce, moi.

Rodolphe Perez : Comment pourrait-on préciser ce théâtre de la matière ? Tu précises, dans l’entrée « L’écrivain au feu » qu’il serait le lien et la rencontre, la scène et le geste, en citant Jean-Noël Vuarnet : « L’homme de la forme et l’homme de l’idée. Toujours en deçà ou au-delà de la poésie pure comme de la pensée pure – sa vision est et n’est pas vue de l’esprit – son opération : à plusieurs titres, une subversion. »

Alain Jugnon : Tu tombes bien avec ta question, Rodolphe. Je suis en train d’écrire un nouveau livre, ce sera un essai critique et clinique (cela signifie désormais pour moi politique et poétique) pour établir dans la philosophie la plus contemporaine souhaitable une pensée matérielle (matérialisme vieille histoire) et pour construire sur scène et dans la salle un théâtre des matières, oui. En ce moment même, je travaille avec le metteur en scène Sylvain Martin à un spectacle qui sera tiré de mon livre paru aux éditions de La Nerthe : Je n’attends personne – La création de Mercier et Camier par Beckett lui-même ; et je prépare par ailleurs avec Alphonse Clarou, pour les éditions L’extrême contemporain, mon prochain gros livre de philosophie du théâtre et de la littérature : Les lois du théâtre. Tout cela, en effet, pour te dire que les matières dont je parle et au sujet desquelles j’écris encore et toujours (depuis ma thèse de philosophie sur Nietzsche et Simondon qui avait pour sous-titre : le théâtre du vivant) sont comme les points remarquables ou les plateaux agencés et à vue d’un rhizome ou d’une ritournelle qui embarquent depuis vingt ans mon écriture et ma vie : le théâtre que j’écris, je le vois comme une philosophie pratique, et inversement. Les idées que je vois, je les fais comme des actions noétiques pour une mise en scène spirituelle : le matérialisme spirituel, depuis ma lecture de Passer à l’acte de Bernard Stiegler au tout début des années 2000, est la forge mise à feu perpétuel de mon écriture et la scène nietzschéenne de ma production livresque, et bientôt théâtrale, ici ou là. Alors oui, Jean-Noël Vuarnet est le philosophe de la littérature le plus important pour moi aujourd’hui en 2023. Vuarnet est un philosophe et un écrivain français qui publie des essais et des romans entre 1967 et 1996, année où il se donne la mort, le 24 mars. Proche de Derrida et Deleuze, disciple de Dionysos comme Nietzsche et Bataille, il produisit les concepts de « discours impur » et de « philosophe-artiste » (titres de ses deux plus importants livres) : il est le philosophe critique qui pris à la lettre l’idée de créer des concepts comme des personnages conceptuels et des scènes de vie. Et pour répondre à ta question maintenant : oui, la subversion est le nom moderne toujours (ni postcritique ni pop) d’une littérature qui empeste et impure, pour reprendre la vision de Michel Surya dans son dernier livre paru chez Al Dante. Avec Vuarnet la subversion avait encore un goût prononcé de révolution pour la pensée, le théâtre et le cinéma. Les années 70/80 furent à ce titre des années érotiques et noétiques (l’acte de création est un état du corps et un lieu pour l’esprit) : ma propre expérience au théâtre dans ces années-là (assistant à la mise en scène d’Adamov, Vinaver, Müller et Genet essentiellement), en travaillant avec Gilles Chavassieux, le directeur du théâtre Les Ateliers à Lyon, furent non seulement formatrices mais créatrices en totalité de ce que je suis et deviens, vis et pense aujourd’hui dans le milieu de la philosophie se faisant, s’écrivant, se pensant. Pas de hiatus pour moi entre une pratique du théâtre et une action philosophique dans un livre ou dans une conférence : ce sont mille plateaux pour une vie matérielle selon l’esprit. Je suis de plus en plus cartésien au sens littéraire et littéral du terme : j’expérimente une métaphysique et c’est un théâtre nouveau qui est produit sur une scène ou dans un livre. Je n’y peux rien. C’est un acte de création impur. Pardon pour l’exagération, Rodolphe, chez moi c’est un lyrisme et une aggravation…

Rodolphe Perez : Quand tu dis critique et clinique, comme étant politique et poétique, tu retrouves Deleuze, mais aussi le geste émancipateur et paenseur de Stiegler précisément(1). De ce théâtre vivant qu’il s’agirait aussi de situer comme milles plateaux possibles – rhizome, dis-tu – on tirerait l’expérience matérielle du vivant. Est-ce une sorte « d’impurification » du donné dans la mesure où cela tend à une subversion comme retournement ? D’une aggravation qui, toute lyrique fût-elle, n’est en fait que le dépassement du cadre-scène par l’émulation…Ou, comme tu l’écris encore quand « l’écrivain mis au feu de l’écriture fait images, pensées et lettres de tous bois : cela tient d’abord au lancer de la phrase libre et déferlante. »

Alain Jugnon : Je reste et demeure dans la pensée et dans l’écriture un brechtien impénitent. Le théâtre comme le livre sont des laboratoires pour le vivant-homme en phase de devenir-révolutionnaire actif. Je ne parle pas de la moindre scène ou du moindre espace de jeu, je parle de la scène et du jeu qui se donnent comme théâtre des matières et philosophie de la cruauté : il y a cette impurification, oui, qui est aussi une infection, le fait d’une littérature mineure qui empesterait, comme on la trouve chez Kafka ou chez Guyotat. J’aime ces deux-là ensemble pour la création précise et folle des personnages et des scènes qu’ils ont exsudés et même bavés. C’est encore chez Stiegler que l’on trouve cette image de pensée qui voit l’escargot de l’individuation permanente tracer sur le plateau du vivant en acte le jus et l’humus de sa transduction collective et mise au monde de l’autre : c’est encore le mouvement que le poète et philosophe Antonin Artaud m’a insufflé pour oser écrire et oser jouer ma propre fin de partie de vie en tant qu’écrivain. Mon ami Michel Surya lui-même avoue, dans son dernier essai publié chez Al Dante : Principes pour une littérature qui empeste, sa dette envers Artaud le Mômo, le dernier Artaud, celui de L’histoire vécue d’Artaud-Mômo, celui du dernier tome des œuvres complètes, le tome XXVI. Cela vaut le coup (de théâtre), sous Macron et sa Société automatique et fasciste, de citer ici ce que peut une philosophie du théâtre (et de son double : la vie vraie) quand c’est la littérature tout en force et entière qui crée à nouveau frais les conditions d’une révolte des putains ou des anarchistes couronnés. Voilà comment le voit Michel Surya : « Qu’écrire et qui écrit aient le sale ou l’exécration en propre, ne serait-ce que parce que le sale ou l’exécration est l’autre de chacun, qu’il est l’autre qu’a chacun, pour commencer, et que chacun cache, dont chacun souffre, étouffe à la fin, et meurt. » Surya pousse plus loin : « N’ignorant pas cependant que le sale, le « crasseux (Guyotat plus tard), comme le mal, inlassablement, reflue, retourne, revient, déborde, diffuse, qui s’empare des corps, de tous les corps, qui les dessaisit, les désempare, à strictement dire : les dés-organise, portant à la puissance deux le « corps sans organe » qu’annonce, qu’instruit Artaud… » Et c’est Salo ou les 120 journées de Sodome de Pasolini qui déboule comme ça sans crier gare sur les tapis rouge de l’Elysée et les marches du festival de Cannes, non ? Alors oui, impurez, infestez, salissez, les écrivains et les travailleurs, il en restera toujours quelque chose pour inventer le théâtre nouveau, politique et poétique que les salles citoyennes exigeront demain quand ce sera la démocratie en Europe.

Rodolphe Perez : Qu’entends-tu par « brechtien impétinent » ? Je crois y voir ce refus de toute fiction comme postulat d’une émancipation nécessaire, mais d’un refus de la fiction qui n’est pas un refus de la dramaturgie, au contraire. Le théâtre du vivant se joue et se perpétue dans la trace donnée – au sens fort d’un don, d’un rendu – au commun et donc à l’autre. Il y a d’ailleurs cette scène que tu élabores dans L’homme qui Lit, texte suivi par Beckett comme ça, dans un beau livre paru chez Tarmac. Tu y montres, par ta propre expérience de lecteur, combien toute nourriture ne vient que de ces baves qui nous débordent et que l’on rend à notre tour dans la scène du multiple : « Le geste est beau, la vie est matérielle, l’amour des lettres est trivial : écrire pour ne pas mourir, en disparaissant comme société, en naissant comme œuvre du mort. »

Alain Jugnon : Oui, oui, je suis un brechtien impénitent d’abord, en première instance, en tant que philosophe et homme du théâtre : cela signifie que je maintiens et assume contre vents et marées, contre la contre-révolution et contre la réaction en France en 2023 un marxisme et un nietzschéisme qui se donnent la main, comme chez Heiner Müller, le dramaturge et metteur en scène de RDA, et ce pour soulever la scène et la salle, pour embarquer la théorie et la pratique, pour confirmer la destinée démocratique et radicale de l’homme critique et clinique. Alors oui : je suis brechtien pour emmerder les bourgeois et faire flipper les réactionnaires. Si tu veux voir l’image que cela produit : c’est celle du jeune Brecht au cigare de l’époque de Baal et pas celle du grand intellectuel de retour en RDA pour diriger la culture socialiste en Allemagne de l’Est… disons que je suis un jeune-brechtien comme je veux être un jeune-marxiste : le Marx des Manuscrits de 1844, année de la naissance de Nietzsche en futur RDA. En 1989, je suis allé me non-recueillir sur la tombe de Nietzsche à Roecken en RDA (son village de naissance, là où son père était pasteur), c’était six mois avant la chute du mur. J’ai compris à ce moment-là que le théâtre vivant de la philosophie moderne tournerait un jour au sud, et plus jamais au nord ou à l’est. Nietzsche n’était bien évidemment pas un penseur du régime, sa tombe était retournée, abandonnée, en dessous d’une fenêtre du presbytère, Nietzsche n’a jamais existé là. Je ne résiste pas à l’idée de te faire lire cette définition du philosophe-artiste que Nietzsche donne dans Le gai savoir (ce qu’il dit là vaut aussi pour un dramaturge, un poète et un citoyen conscient) : « Un philosophe qui a cheminé et continue toujours de cheminer à travers beaucoup de santés a aussi traversé un nombre égal de philosophies : il ne peut absolument pas faire autre chose que transposer à chaque fois son état dans la forme et la perspective les plus spirituelles, – cet art de la transfiguration, c’est justement cela, la philosophie. Nous ne sommes pas libres, nous philosophes, de séparer l’âme du corps»

Tu te rends compte de la scène qui se joue là ! Nietzsche comme Marx, furent des écrivains à haute voix et des metteurs en scène de haute précision morale et politique.

Rodolphe Perez : Müller est important pour toi (2) – il est important tout court par ailleurs – notamment pour sa force d’émancipation par la forme et le geste. Et c’est cela aussi, je crois, que cette transposition dans la forme, comme une métamorphose individuée et dépassante, dont parle Nietzsche. Aller vers le brasier comme l’itinérance permanente des personnages vers le Sud, chez Bataille. Je crois d’ailleurs que cette scénographie de la pensée, caractérise chez toi le croisement et la rencontre – l’amitié, au sens fort, au sens que défend Mascolo, comme un « communisme de pensée » aussi –, c’est en tout cas là l’une des caractéristiques des influences qui se mêlent. L’Homme qui Lit dit cela de l’homme qui, ayant eu l’hospitalité de la lecture, lui répond par le don de l’écriture dans le tableau de ce que serait leur rencontre. De ce que tu qualifies aussi de « théâtre vivant en acte d’écritures ». Se faire « lecteur-arpenteur », c’est « inventer le théâtre permanent des individuations et des idées ».

Alain Jugnon : Ah oui, Heiner Müller est le plus important pour moi, au même niveau exactement que Nietzsche, Artaud et Beckett. D’abord parce qu’il est le seul contemporain (à l’extrême gauche) du théâtre qui ait pratiqué, pensé et mis en relation Nietzsche, Artaud et Beckett. C’est ce qu’il explique dans le livre génial qui est une compilation d’entretiens, qui s’appelle Conversations 1975 – 1995 (Les Editions de Minuit, 2019). Tu as dit très bien toi-même dans ton analyse ci-dessus ce qu’il en est pour mon travail théâtral et philosophique d’un don de l’écriture comme théâtre de l’action poétique et politique. Lis ici ce qu’en juillet 1989, Heiner Müller annonçait au sujet d’un théâtre du futur et d’une réalité révolutionnaire présente dans les corps et dans les cœurs (je laisse parler Müller à ma place : manifeste müllérien d’une démocratie par le théâtre nouveau).

« Ce qui est intéressant chez Artaud, c’est qu’il est une grande perturbation. (…) Une perturbation très productive. »

« Pour moi, seul Beckett est important parce qu’il est un point extrême. (…) Si on pense à la situation de départ d’En attendant Godot : il y a là deux personnes qui entrent en scène et qui n’ont rien à se dire. Et, en bas, il y a des gens qui ont payé pour entendre quelque chose. Je trouve ça très radical et provocant. Si on regarde une pièce de Beckett de manière véritablement intense, on ne peut qu’en tirer la conclusion qu’il faut dès le lendemain entrer au Parti Communiste. C’est une pièce très productive. »

Voilà, je rêve que mes pièces et mes essais soient très productifs, comme les textes de Beckett et Artaud pour Heiner Müller en RDA en 1989. Plus loin dans Conversations 1975 – 1995, Müller livre sa définition politique de la littérature.

« Au théâtre, on n’a pas encore véritablement travaillé avec des textes, les textes n’y ont toujours pas été traités comme matériaux, toujours pas comme corps. (…) C’est à cela que je pense quand je dis que le temps du texte au théâtre est à venir. »

« Tu connais la phrase de Kafka : « La littérature est l’affaire du peuple. » La littérature participe à l’histoire dans la mesure où elle participe au mouvement de la langue. Partons de ta question – je fais des choses dont je ne sais pas ce qu’elles sont, le public reçoit ces choses et ne sait pas non plus ce qu’elles sont, mais il éprouve peut-être au moins partiellement ce qu’elles sont dès lors que ces choses qu’il a reçues entrent en collision avec une expérience quelconque de la réalité. Expérience qu’il fait en dehors du théâtre. »

« Oui, peut-être, pas une élimination [du théâtre dans l’avenir] mais une métamorphose, une transformation, ça, je crois. Je crois toujours que le projet de Brecht pour le théâtre est actuel et valable, c’est-à-dire le dépassement de cette différence entre spectateur et acteur, salle et scène et ainsi de l’existence du spécialiste, de l’acteur, dans le luxe. Je crois que c’est ça l’avenir, la théâtralisation de la réalité. »

Je ne t’ai pas répondu au sujet de Mascolo et Bataille, Heiner prend beaucoup de place quand il parle. Mascolo et Bataille sont très importants pour moi aussi : c’est mon ami Michel Surya qui les a posés tous les deux sur la scène devant mes yeux pour faire de moi un écrivain et un philosophe de la vie vraie et de la pensée critique.

Rodolphe Perez : Le théâtre, par ce qu’il figure, est précisément le genre qui peut instituer à un déplacement – c’est aussi ce que dit Juliette Riedler dans son superbe texte (3) sur l’émancipation par la scène. Ce concentré de Müller que tu donnes nous à lire rend la littérature au commun, à personne – le fameuse rousseauisme du Discours sur l’inégalité : « Vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous, et que la terre n’est à personne ! » C’est l’expérience du collectif en dehors même de l’arbre, l’exercice du commun dans ses rhizomes intempestifs. Et cette conscience sans doute est-elle celle d’un geste qui commence à paenser. Mais alors, par où paenser au commun ?

Alain Jugnon : Je vais te raconter une histoire de la paensée, Rodolphe. L’histoire vécue du lecteur enhardi qui voulait sauver les livres et les enfants. Tu vas voir. Nous nous promenons ensemble sur le chemin des figures et des putains de ma vie d’écrilecteur (les figures de Vuarnet et les putains de Guyotat, que des amours) de Maldoror à Rachel L et Amandine A.

Je te présente le comte de Lautréamont, l’individu souverain et premier de cordée.

C’est mon histoire. A 17 ans, je tombe par hasard sur les œuvres complètes du comte de Lautréamont à la maison, un livre de poche parmi les trois ou quatre romans qu’il y avait dans un placard chez mes parents à l’époque. Je tombe alors sur le ciel noir et le monde sans dieu ou plutôt : je m’élève à la littérature quand elle remplace avantageusement dieu par la vie et l’écriture. Depuis ce jour-là, j’écris. Seul. D’abord dans ma tête puis dans des cahiers d’écolier. Et cela va continuer, jusqu’à nos jours où je suis dans la rédaction de mon prochain livre au titre impossible de : Portrait du fantôme Maldoror Molloy Malcom et d’autres & musique-homme le livre des noms propres dans l’espace.

Que s’est-il passé ensuite ? J’ai continué. Je tombe sur Nietzsche et Beckett. Entre l’âge de 20 ans et l’âge de 40 ans, je lis tout Nietzsche et tout Beckett, biographies comprises, et plusieurs fois : lire tout Nietzsche et tout Beckett avant l’an 2000 cela représente un refus de leur disparition et une prise de conscience, avec des larmes et des crises, qu’ils n’existent plus mais que leurs livres seuls demeurent : je forgeai à ce moment ma théorie pratique de l’écriture comme scène de vie pour ne pas crever. Mes premiers fantômes passaient le pont, leur musique me donnait un tempo et une cadence.

Dans les années 2000, Lacoue-Labarthe/Deleuze/Guattari et Stiegler me tombent vraiment dessus (Phrase du premier, tous les livres des suivants et Passer à l’acte du dernier). Je continue le lirécrire solitaire mais en voulant le publier, le montrer, le donner, le rêver en commun. J’en viens alors à la paensée active, soit l’écriture et la lecture qui sauve la viemort (les livres et les fantômes reviennent ensemble, ils sont la mort à l’œuvre). Je continue. Quand Lacoue et Stiegler meurent, je prends conscience brutalement qu’il n’y a que, absolument que, leurs livres publiés et lus qui les font revenir, exister et écrire encore, vivre encore, penser encore. C’est ma vision de Surlej (quand Nietzsche voit Zarathoustra au bord du lac de Sils-Maria).

Ensuite ce sera le temps d’Antonin Artaud, celui qui me tient la main encore aujourd’hui pour vivrécrire et pas crever. Artaud est le philosophe de la paensée critique et clinique. J’en suis là : je publie cet automne un livre aux éditions de la Cruauté qui s’appellera Popocatepel (mon troisième sur le Momo, après Artaudieu chez Lignes et Artaud in Amerika au Dernier télégramme).

Aujourd’hui je continue, pour parvenir à écrire enfin sur Le monde des amants de Michel Surya (Editions L’extrême contemporain, 2022) qui est le roman de la vie qui m’est tombée dessus depuis trente ans, avec le communisme de paensée des livres et des écrivains. Le monde des amants de Michel Surya est le plus grand roman de tous les temps retrouvé qui cherchent le retour éternel des figures et des fantômes dans le monde de la vie vraie. Je ne t’en dis pas plus mais tu sais ce que je veux dire, Rodolphe : je continue.

Aujourd’hui même, dans le dernier livre d’Amandine André et dans celui de Rachel Lamoureux, je prends enfin conscience à 64 ans que l’écriture sauve réellement la vie des femmes et des enfants. Disons que les hommes véridiques ont fait leur temps maintenant que les femmes et les enfants font les livres vrais et justes (tu lieras cela, bien sûr, à ta belle reconnaissance et analyse des travaux et du sublime livre de Juliette Riedler, oui, cette femme libre en scène). Aberrants & dinosaures et à quoi jouons nous les livres d’Amandine et Rachel sont ce qui est arrivé de meilleur à la littérature après Le monde des amants de Michel Surya. Et ce qui vient d’incroyablement beau et puissant à la poésie après Phrase de Philippe Lacoue-Labarthe et Le théâtre et son double d’Antonin Artaud : soient le théâtre, la vie vraie, les corps.

Pour le plaisir du texte, l’œuvre-vie est là. Nous prenons enfin formes.

Amandine André, aberrants & dinosaures : « Je raconte n’importe quoi mais nous ne pensons pas que cela soit un problème. Je fais tournoyer l’esprit comme un enfant et je me sers de nos cœurs. »

Rachel Lamoureux, à quoi jouons nous : « je n’ai pas à attendre la tombée de la nuit/ pour me glisser dans la peur/ l’aveuglement survient/ de noir ou de lumière ».

22 juin 2023.

- Alain Jugnon Le panseur sur scène, Editions Sans crispation 2022

- Juliette Riedler, 7 femmes en scène : émancipations d’actrices, L’extrême contemporain, 2022.