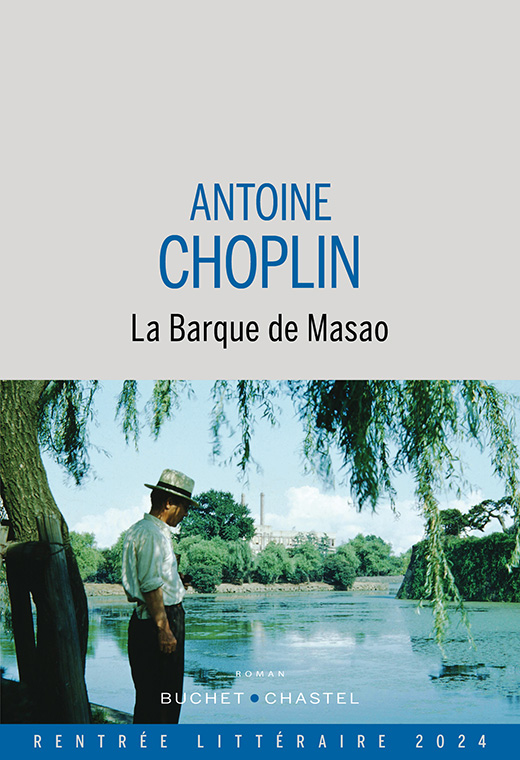

Après un voyage au Japon, sur l’île musée de Naoshima, Antoine Choplin a décidé d’utiliser ce lieu et cette culture dans son dernier roman. S’il réussit à s’approprier les codes et l’atmosphère de la littérature locale, il manque ce supplément d’âme qui hante le lecteur une fois la lecture achevée.

Plus de dix ans après leur dernière rencontre, Masao aperçoit sa fille, Harumi, à la sortie de l’usine dans laquelle il travaille, sur l’île de Naoshima. Il est ouvrier, elle est devenue architecte et doit assister son patron pour la construction d’un musée. De ces retrouvailles découle deux histoires, racontées alternativement. Il y a la tentative de renouer une relation père-fille et les réminiscences du passé exposées à la manière d’un monologue intérieur.

Antoine Choplin parvient à créer un cadre feutré empreint de cette pudeur que l’on dit de façon un peu clichée « japonaise ». De l’atmosphère aux rares conversations, l’auteur capte l’esprit du roman japonais grâce à un sens aigu de l’observation et des détails moins insignifiants qu’ils n’en ont l’air.

« Le regard de Harumi ne fait que balayer les deux pièces de l’appartement. À l’entrée de la chambre, elle a pourtant remarqué, empilés à même le sol, les livres de poésie. Et sur le petit meuble d’encoignure désormais dans son dos, elle a peut-être aperçu au passage cette photo d’elle enfant, dans son cadre de bois ouvragé ».

Les premiers échanges sont ponctués par des silences et plongent Masao dans la mélancolie. Il se rappelle ses années de gardien de phare, son histoire d’amour avec Kazue, personnage étrange et habité par la mort, dont la disparition le poussera à se lancer dans la construction d’une barque, comme une façon, selon l’auteur, d’éviter de faire naufrage. Le procédé est un peu gros, mais il y a de l’humanité dans cette écriture et le lecteur sait être indulgent.

Cela dit, les personnages restent assez clichés. L’ouvrier bourru et taiseux n’est pas une nouveauté. Encore moins quand il discourt sur l’art et ses implications.

« Je ne sais pas bien ce que signifie être artiste. Mais, même sans le savoir, je dirais volontiers que Kazue en était une, à sa manière. Il n’y a qu’à voir ce qu’elle a fabriqué, les heures qu’elle y a passées. Et aussi son besoin de solitude, sa façon de se tenir à l’écart du monde. Oui, je crois que c’était une vraie artiste, et le jour où je te parlerai d’elle, Harumi, c’est sans doute ce que je commencerai par te dire. »

Les visites au musée en construction participent à créer un univers assez commun. Masao se sent étranger à cet environnement, sa fille le rassure, mais il considère que sa place est au port, près de son bateau, ou à l’usine avec les ouvriers. Le livre est assez court (à peine 200 pages) et il aurait été intéressant de fouiller un peu plus la personnalité de ces personnages, d’apporter une complexité moins manichéenne.

Antoine Choplin parvient à créer un cadre feutré empreint de cette pudeur que l’on dit de façon un peu clichée « japonaise ».

Par ailleurs, le style de l’auteur, dont la connaissance du Japon est assez limitée – il le reconnait en interview – jure parfois avec l’atmosphère du livre par certaines expressions : « Il me tardait de me mettre au boulot » ; « comme ci comme ça ». L’emploi répété de conjonctions de coordination nuit aussi à la lecture. : « Et puis ; et maintenant ; et comment ; et maintenant » (le tout sur une même double page).

Certes, il reste une certaine poésie dans l’écriture, un sens de la concision, une capacité incontestable à dérouler un récit et à créer des instants suspendus. Antoine Choplin parvient à lier l’art des musées à l’artisanat avec un procédé plus subtile que celui de la barque pour résister au naufrage. La simplicité de Masao finit par émouvoir.

« Masao est descendu sur la grève et il scrute le ciel encore sombre. Dans certaines de ses régions, il peut distinguer les étoiles. Dans d’autres, non. Le froid n’est pas trop vif, à peine attisé par une légère brise de mer. La musique du ressac est, pour le paysage encore captif de la pénombre, une respiration paisible. Masao en guette un moment les inflexions. »

Reste que ce roman échoue à proposer un nouvel univers ou à créer une langue à mi-chemin entre la littérature française et la littérature japonaise. La lecture est fluide, pas désagréable, mais qu’en reste-t-il une fois le livre refermé ? Sans doute l’impression qu’il manquait, ce je ne sais quoi qui transforme un roman banal en classique.

- La Barque de Masao, Antoine Choplin, Buchet Chastel, 2024.

- Crédits photo : Jean Choplin.

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.