En ce sixième dimanche de confinement, si le pays semble un peu troublé par ce cloître, l’habitude du connétable des lettres, réfugié dans son ermitage de Saint-Sauveur-le-Vicomte, n’est pas changée. Casanier de nature, l’auteur du Chevalier des Touches et des Diaboliques écrit beaucoup, le fait savoir et proteste avec hauteur contre tout ; ignorant aussi la duplicité un peu lasse de son confident et éditeur Guillaume-Stanislas Trébutien qui nous a fait gracieusement parvenir cette curieuse missive.

Mon cher Trébutien,

Je profite du premier brimborion de papier qu’on nous laisse pour souffleter le spleen dominical et commencer cette lettre dont je ne sais – hélas ! – ni si, ni quand vous pourrez la lire. Dans le torrent de choses qui nous emportent, j’ai manqué à tous mes devoirs de correspondant et d’ami ; et ne fus pas moins fruste que le dernier de nos gens du Cotentin.

Et d’ailleurs, depuis qu’ils se font appeler fermiers, ces esprits forts en métayage nous font assez de fumier pour fleurir tout le cerveau humain ! En pleine saison, il a suffi qu’on parle un peu de cette maladie qui court et plus aucun ne travaille la terre, ni ne paye redevance ; et depuis déjà longtemps, taille ou champart.

Certains ont la bouche remplie de belles âneries philosophiques qu’ils ont mâchées et remâchées jusqu’à rendre digeste leur nourriture intellectuelle pour qu’elle ressemble à celle de leurs porcs – belles âneries qui me coûtent de plus en plus cher ! Et il n’y a bien sûr au moment où je griffonne ces mots, – croyez-le ; et je ne vous les confierais, si leur seul tort n’étaient d’être vrais – plus un seul sou dans toute la famille.

Je pense aux journées de mon pauvre père. Différentes de ce qu’elles pouvaient être il y a encore cinquante ans avec l’effondrement des effectifs de domestiques, sans parler de ce que rapporte – grand dieu, et vous me surprenez encore à employer le moins urbain des langages – notre terre. Il remplace notre jardinier défunt à l’entretien. En dehors des repas, des grandes promenades en famille de l’après-midi dans les avenues et des soirées qui s’éternisent au coin du feu dans le petit salon avec des vieux livres, je crains que son habitude tienne plus de celle du paysan que du gentilhomme.

Tout ce phénomène incroyable, croyez-le Trébutien, on l’appelle « le confinement » : c’est dit-on le seul moyen qu’on ait de nous sauver du mal venu d’Asie. Notre époque naïve et sotte perd espoir quand elle croit devoir affronter la mort ; elle aurait pu tout aussi bien espérer se sentir déliée des nécessités de la vie – sauf à vouloir jouir de tous les biens terrestres que ces mêmes gens affublés de chandails dorés se plaignaient pourtant, voici un an, de ne pas assez posséder.

Et ce pouvoir – qui décidément ne peut pas grand-chose – désespère d’éduquer le pays à se tenir comme il faut. Qu’il s’instruise un peu des bonnes habitudes que, depuis longtemps, nous avons prises… Les gants, Trébutien ! Le pays ignorait hier encore leur valeur ! Et voici toutes ces petites mains du commerce, de l’industrie, des ministères et des gazettes fignolant leurs affaires avec une main de velours. Suis-je leur modèle ? Avec mes bras qui de bon matin prennent accessoires et canne ; laquelle est pratique quand il faut faire observer au commun de belles et sanitaires « distances sociales » qui n’étaient pour moi qu’amabilité, routine et genre de vie.

Notre situation sied peu aux mœurs modernes ! Ni aux fameux « entrepreneurs » – ceux dont on dit qu’ils font « bouger la France » et que l’on voit aujourd’hui à l’œuvre . Ils suaient hier toute la journée à courir le veau d’or, les charges et concubines, ou les biens qui restent encore à accaparer – quand on leur annonce désormais que c’est le plus sûr moyen d’apporter ou de contracter la mort. Que tout cela vous soit épargné mon cher Trébutien ! Vous êtes régulier comme Lord Byron lui-même et rien ne vient jamais déranger l’économie de votre vie alors que vos habitudes sont sans doute plus chères depuis qu’elles semblent partagées par tous.

Notez cependant qu’à l’heure où chacun renonce à être soi, le bazar vient le plus souvent de ce qui se fait appeler « ordre ». Aussi parle-t-on beaucoup du fameux ordre des médecins. Et quel beau vacarme il en sort quand ces fiers praticiens vers qui l’on se tourne pour obtenir aides et conseils se sont répandus en digressions, commérages, vitupérations et polémiques !

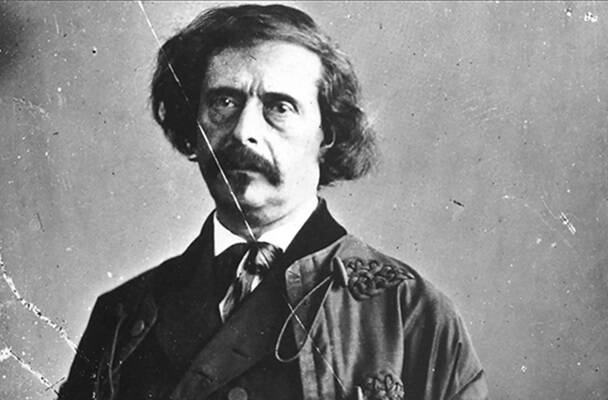

Dans toute cette faune agitée, il en est un qui tient à se faire voir : celui que l’on appelle le docteur Raoult. Il porte en lui toute l’excentricité d’un praticien mystérieux et provincial. Il est Marseillais. Ajoutons qu’il a du génie. Aussi, a-t-il bien mauvaise réputation. Il dit guérir : on l’interdit de traiter. Pourquoi ce refus ? Pourquoi cette agitation autour de son œuvre, connue du public pour la première fois ? C’est un médecin magnétique, mon cher, au sens que la science donne à ce mot. Cela dépasse de loin l’effet d’une faculté médicale. Il a le style de la chose qu’il explique. J’entends vous parler de ces êtres. Et il nous faudra bien écrire dessus. Ce docteur m’inspire déjà les traits de portraits pour notre grand œuvre dont je ne résiste pas, cher Trébutien, à vous livrer l’ébauche :

« L’avez-vous déjà rencontré le Docteur R. ? C’était un de ces personnages hardis et singuliers, qui ne passe jamais au rasoir par la très bonne et proverbiale raison que : « le pape bénit d’abord sa barbe. » Et il savait déplaire, ce brusque et original docteur – par les côtés qui me plaisaient beaucoup à moi, et je crois bien par ces côtés surtout qui déplaisaient aux autres. Mais ceux-là à qui il déplaisait le plus, une fois malades, puis par lui guéris, lui courbaient aussitôt l’échine : car ce docteur pouvait guérir ! Sans cette considération (disait-on mondiale), en tous les cas prépondérante, le docteur n’eut plus fait commerce de miracles qu’à un public agonisant à qui la médecine n’a plus rien d’autre à demander que de mourir.

Vieux, ayant passé la soixantaine, il avait la carrure et les rondeurs de son nom ; un visage grimaçant, élu par le ciel pour qu’on y lisse une perruque châtain clair, très lustrée, mariée à une docte barbe blanche aux vieilles courbures gothiques et grimaçantes. Il ne ressemblait ni de tenue ni d’allure à messieurs les médecins de Paris, corrects, cravatés de blanc, comme du suaire de tous ces morts qu’ils hésitaient à guérir ! Par un cynisme qui descend toute chose et congédierait les doctes ou les révérences d’éprouvettes, il parjurait protocoles, serments et procédures.

Goguenard, disait-on, comme Rabelais, il avait formé sur son métier des idées simples ; qu’un guérisseur guérit, qu’un soignant soigne aussi naturellement qu’un boulanger vous fait du pain ou qu’un palefrenier brosse votre étalon. Libre des protocoles de laboratoire, il n’observait pas non plus ceux de la cour ; et moquait les nouveaux cadres de l’État comme il aurait bazardé les anciens. Il était devenu de ces impitoyables observateurs qui par l’effet naturel de leur position, pourraient devenir misanthropes.

À mieux le jauger, il était visible que derrière ce masque antique et pittoresque de Diogène perçait un être bouillonnant et aventureux, dont la nature profonde se manifestait quand il s’animait. Son imposante carrure tenait plus du baroudeur infatigable que de l’ascète reclus dans sa grotte moussue, et loin du placide ermite ornemental, l’intensité de son regard et l’assurance de son verbe trahissaient les voyages au long cours, la boue des mauvais chemins dans les savanes les plus denses, et les nuits sans sommeil dans les léproseries asiatiques. Placidement, il aurait pu demeurer dans la brousse, s’y satisfaire et partager la gloire des guérisseurs qui vous tirent le mal de la poitrine à partir de remèdes à la bave de crapaud et à la plume de hibou.

Mais cette vie n’avait pas fait de lui un Diafoirus, ni même un Alceste – s’il ne s’indignait ni n’élevait la voix, il méprisait le commun aussi calmement qu’il le tirait de la mort ou qu’il prenait sa prise de tabac. Le docteur sauvait, et se damnait même pour sauver plus encore. Tous, nous avions cru voir la tendresse dans l’ours.

Surtout, le bon docteur avait su mesmériser les foules. Il était audacieux. Il était aussi très bruyant et aurait semblé vulgaire sans toute la jungle des récompenses et des découvertes qui, en faisant sa gloire, l’avaient rendu ombrageux. Alors que l’épidémie d’Asie remettait les thaumaturges à la mode, le docteur annonçait savoir « guérir la maladie ». Il faisait grande publicité de son remède. Il avait l’assurance maligne de ces raisonneurs qui se sont précocement laissés séduire par leur propre intelligence.

Ses certitudes troublaient toutes les têtes simples, ou vides, ou disons même vidées au passage de ce siècle sceptique, positif, scientifique, idiot et bavard. Aussitôt qu’il eut prononcé, impassible, toutes les syllabes de son terrible protocole, tout le corps médical se vit abaissé, châtré par la superbe d’un docteur qui disait tout pouvoir, alors que cet impuissant ne pouvait rien et pas même dissimuler son véritable état. Il sentit que le diable lui envoyait la jacquerie et la contestation, et n’eut rien de convaincant à objecter – sinon d’interminables ajournements et tracasseries de bureau.

Il nous semblait alors que cette espèce de Prométhée, qui aurait voulu faire descendre le feu du ciel dans sa chimie, venait seulement d’allumer un baril de poudre. »

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.