« Et j’ai perdu la clef d’en rire »

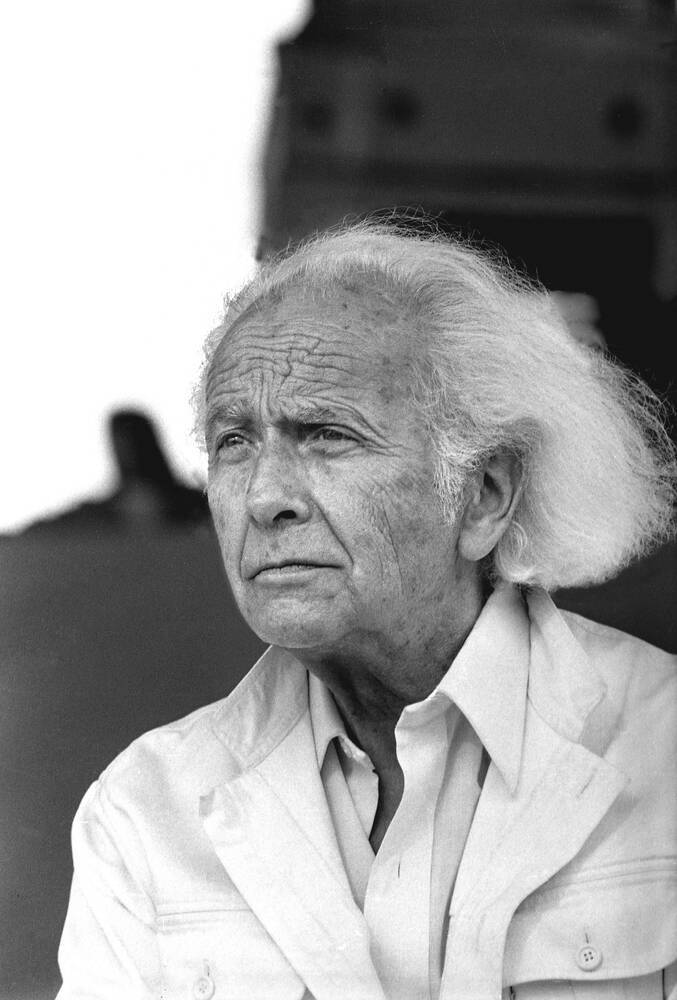

Aragon

Il y a ces poètes que l’on connaît trop bien, que l’on croit tout du moins si bien connaître que l’on découvre leurs œuvres méconnues comme celles d’un autre, qu’elles nous déplacent soudain – inquiétante étrangeté heureuse – dans une altérité qui ouvre en nous l’instinct enfantin de la poésie. C’est à cela sans doute qu’œuvrera ce texte d’Aragon, Les Adieux et autres poèmes, ce recueil d’abord paru en 1982, et qui n’est pas celui qui aura alors fait date. Les raisons sont nombreuses qu’Olivier Barbarant évoque dans sa préface qui ouvre si bien à la lecture du recueil paru aux éditions Gallimard, dans la plume précise et sensible qu’on lui sait.

De ce recueil d’Aragon rien de si connu et pourtant. Elsa a disparu – il faudra refaire le tour des Chambres – mais demeure malgré tout présente, effleurée, non plus monument mais mémoire vive. La pensée politique se fait autre également – car l’époque l’est, aussi – mais ne nous quitte pas puisque l’engagement qui tient alerte une vie durant ne peut se tarir, même au moment des adieux.

De ce recueil d’Aragon donc, ni tout à fait le même ni tout à fait un autre, il faut dire la douceur de retrouver un parent lointain et pourtant si actuel – autant présent. Il faut préciser aussi le plaisir immense d’y revenir et d’y découvrir encore et à nouveau la beauté d’une langue qui dit, forme, dénoue le réel. Certes, le recueil porte la marque de la fin à venir, elle est l’œuvre d’un poète vieillissant, mais des poèmes écrits dans les années 60 et même un peu avant témoignent de cette vie qui a eu lieu et de cette permanence de la poésie. Alors, la nostalgie fera son travail où quelque chose se dit du temps, comme dans l’ultime et superbe « Cantate à André Masson » :

« Je me suis assis pour attendre

Quelqu’un peut-être la Mort

J’écris contre la montre voyez-vous »

voyez-vous lecteur ce temps mutin qui nous ombrage et pourtant dit tout de la nuit qui rôde ?

Un recueil qui s’ouvre sur ces « Échardes », successions de textes marqués par la lassitude, où l’on découvre également ce plaisir du fragment :

« Tout est parfaitement à sa place

Ou tout du moins tout y sera »

Des vers à la portée aphoristique, qui préfèrent parfois à la nostalgie l’à-venir, non dans un utopisme forcené mais par conscience historique : « Le seul crime est la discordance »,

Soyez prévenus, car nous

« Nous nous tenons près des gisants comme des rois déshérités

Qui rêvent la fête finie à ce qui leur fut un Versailles

Et sans croire aux dieux de pierre debout sur leurs socles restés

Dans le parc désormais attendons le signe fait qu’ils s’en aillent. »

Quelque chose s’efforce – et s’y efforce réussissant – de faire les comptes avec soi-même sans doute, là où « il donne à voir (et plus souvent entrevoir) un gouffre » (OB). Et le poète de ne jamais perdre ce pouvoir du verbe, cette permanence même de l’histoire bousculée du vers français qu’il aura porté ardemment, comme dans le poème – oh la promesse ! – « L’an deux mille n’aura pas lieu » :

« Qu’il pleuve ou vente au ventre ouvert du cheval ou du taureau

Qu’il vente ou pleuve en seule preuve au carrefour l’homme

L’homme toujours qu’on atteste pour tout acte l’homme

Piétiné rompu disloqué dans son âge ou la perle à peine de son jour »

C’est encore longtemps qu’il faudrait murmurer la musicalité exquise de ces vers en nous qui élèvent et honorent d’un œil qui ni ne désarme ni ne ploie. Aussi, de cet Aragon on ne peut que louer la permanence d’un lyrisme incroyable et puissant qui dit la vivacité du sensible et de l’ordre du cœur, au gré, par exemple, des traces du temps passé dans ces magnifiques « Rendez-vous » :

« Être à ton souffle est suspendu vivre à ta voix Je ne suis que la peur de ton silence »

D’un silence que conjure la parole poétique, et comme geste et comme événement :

« J’ai peur du vent de l’ombre et la lumière

J’ai peur en moi d’un enfer mal dompté

Vivre est toujours cette terreur première

Du vivre ôté »

ou encore ces « Paroles perdues »

« Et comme dénudés de draps

Où vont les phares les saisir

Sur les filles dans leur plaisir

Les garçons referment leurs bras-le-corps

Moi je vais dans l’autre sens

Retrouver ma vie en amont

Et le sommeil me fuit comme on

Se perd soi-même et perd son sang »

S’il y a bien une parole de la fin, qui afflue parfois au désespoir et au sentiment de vanité, ce n’est pas de la peur de la mort mais d’une mélancolie si jeune et profonde, teintée du sourire vivant d’avoir été et de la fissure de l’Histoire, car, affirmant « J’aurai passé comme un voleur » le poète dit surtout ce qu’il aura saisi ou ravi avec passion et effraction d’un monde enlisé. Où quelque chose tient de cette éternelle inventivité, comme ce « style de vieillesse » qu’évoque Hermann Broch, entendu – ainsi le rappelle Olivier Barbarant – comme « la manifestation peut-être la plus pure de leur génie. »

De ce génie qui se tient les yeux grands ouverts à la faille, mise en jeu interminée du monde et de soi comme dans la puissance de ce chant pour Slava, puissance du mot et du verbe et

« Du ravage que ce fut d’avoir vingt ans

Et tout à coup au vain ravin de vivre

Un vin de morsure et de cri

Versé

Tout à coup ta force affolée enfant que tu fus

Ta lèvre ivre et l’éclat de cuivre enfin du plaisir »

Ravage du temps que l’histoire encore joue en nous, reste la faveur du désir à la bouche suspendue.

De ce recueil encore il faut saluer le pouvoir de l’image, cet irrépressible sens de l’image d’Aragon qui va jusqu’à trouver son jeu dans ces moments picturaux des « autres poèmes », ces épiphanies sur la peinture d’une beauté déconcertante qui rappellent aussi le travail de l’auteur sur le collage ou le dessin dans la dernière partie de sa vie. L’incroyable succession de textes consacrés à Chagall, qui entrent en communication avec l’image picturale, témoignent encore et toujours de l’inventivité – palette – d’Aragon.

Car enfin, comme prévient Olivier Barbarant dans sa si précieuse préface :

« La singulière beauté des Adieux n’est donc pas réductible à la fascination ou à la dramatisation que peut donner la solennité propre aux déclarations finales. Elle tient d’abord à leur inventivité formelle ; jusqu’au bout, chez Aragon, l’écriture se renouvellera, se fera aventure ; créer ne sera jamais, même au bord du silence définitif, exploiter le pas conquis. »

D’un Aragon qui n’a rien d’un « Terroriste des lettres », de ces écrivains qui refusent les pouvoirs de la langue, ni des premiers, ni des derniers, lui qui aura traversé le siècle, et qu’à l’inverse il use à avec force de l’inventivité permise par les mots, qu’il croit au pouvoir de la langue et explore – aventure écrit OB – les potentialités du vers, là où l’écriture se refuse au silence. Et perpétue l’éternel murmure chanté du poème, plus entêtant et prometteur que le vacarme du monde.