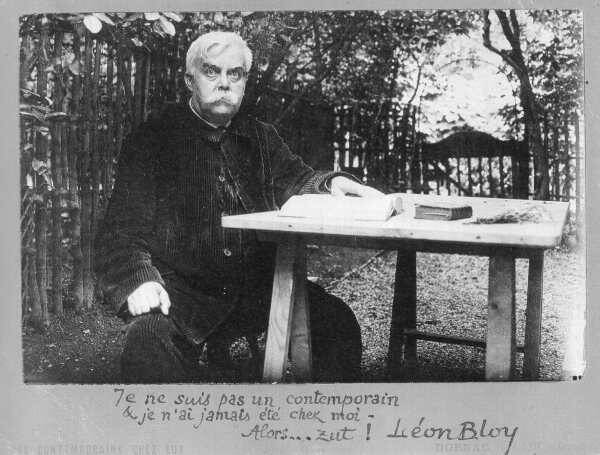

Il y a cent ans, jour pour jour, Léon Bloy rendait son âme à Dieu. Pour l’occasion, la presse semble être saisie soudainement d’une assourdissante admiration pour celui qu’elle assassina pourtant de son silence inlassable, naguère. Preuve supplémentaire, s’il le fallait, que le génie a toujours – au moins – un siècle infini d’avance sur la stupidité journalistique ; et qu’il n’y a certes aucune raison de supposer que notre époque, lorsqu’elle exhausse ses prix Goncourt et exalte ses prix Renaudot, fasse à cette loi souveraine exception. Parmi ce vacarme, Zone Critique a décidé de rendre ce jour hommage à Léon Bloy, en rappelant que le plus tonitruant de nos grands écrivains fut, bien avant que d’être un « objet littéraire » à suçoter entre collègues d’une même nullité de recherche, un poète impeccable et un penseur d’altitude.

Il y a cent ans, jour pour jour, Léon Bloy rendait son âme à Dieu. Pour l’occasion, la presse semble être saisie soudainement d’une assourdissante admiration pour celui qu’elle assassina pourtant de son silence inlassable, naguère. Preuve supplémentaire, s’il le fallait, que le génie a toujours – au moins – un siècle infini d’avance sur la stupidité journalistique ; et qu’il n’y a certes aucune raison de supposer que notre époque, lorsqu’elle exhausse ses prix Goncourt et exalte ses prix Renaudot, fasse à cette loi souveraine exception. Parmi ce vacarme, Zone Critique a décidé de rendre ce jour hommage à Léon Bloy, en rappelant que le plus tonitruant de nos grands écrivains fut, bien avant que d’être un « objet littéraire » à suçoter entre collègues d’une même nullité de recherche, un poète impeccable et un penseur d’altitude.

« Dans le christianisme, toute l’histoire est dogmatique, et tout dogme est historique ».

Joseph de Maistre, Correspondance

Léon Bloy, entre belluaires et porchers

Il est à craindre que Léon Bloy ne sorte pas intact de son propre centenaire. Copieusement, en effet, il y eut tripotage : son œuvre passa en toutes mains, sales souvent, breneuses parfois, et l’on osa même baigner tant d’attouchements dans les eaux usées de cet exubérant égoût que l’on nomme Bêtise. L’on fit mine de penser, et finalement on ne fit que jaboter. Tribune fut beaucoup offerte à la sottise qui soudain, se voyant consultée, ne crut pas obscène de prendre la parole. Le premier globule élucubrant lugubre gagna le luxe d’une publicité faite à ses hallucinations, et l’on put découvrir, déconfit, que les hugenots eux-mêmes ne se privaient pas d’avoir sur Léon Bloy une opinion. Il n’avait pourtant pas mérité cela, l’homme qui se fit une ontologique nécessité d’exaspérer toujours les imbéciles, et dont l’existence fut tout entière capitonée de leur exclusif silence, lequel dut être néanmoins infiniment plus confortable que le punais hommage posthume de leurs incompétences. Et cependant, comme de juste et toujours, il n’y eut guère de gosier où la grandeur du gueulant génie pût trouver d’écho exactement taillé à la proportion de son excellence. D’aucuns firent des livres ; mais bien peu firent des œuvres.

S’il n’en rester qu’une, ce serait sans nul doute l’œuvre singulière mais lumineuse que constituent les Notices du volume Essais & Pamphlets, paru dans la collection « Bouquins », signées par Maxence Caron, qui donna ainsi de la pensée bloyenne la seule étude absolument indispensable à ce jour.

S’il n’en devait rester qu’une, ce serait sans nul doute l’œuvre singulière mais lumineuse que constituent les Notices du volume Essais & Pamphlets, paru dans la collection « Bouquins », signées par Maxence Caron, qui donna ainsi de la pensée bloyenne la seule étude absolument indispensable à ce jour. Le lecteur sage aura soin de s’épargner à peu près tout le reste des ondoyeuses publications bloyeuses de cet an, – à l’exception peut-être, s’il est besogneux, du livre de l’éminent Pierre Glaudes, Léon Bloy, la littérature et la Bible, dont l’intérêt documentaire incontestable ne parvient pas toujours à offusquer une certaine tendance à l’inutile jargon académique, à quoi l’auteur ne sait pas toujours se soustraire qui pourtant à le goût excellent d’avoir fait ses spécialités d’écrivains qui lui eussent été, sans nul doute et tout particulièrement, réfractaires. Nous n’avons donc, à ces deux exceptions près, nul remord à sauter des deux pieds par-dessus le monticule minuscule de la littérature secondaire, qui jamais mieux ne porta son nom, pour aller à l’essentiel : Léon Bloy, le moins célèbre des hommes illustres.

La Colombe crucifiée

Son œuvre est à nulle autre commensurable, du moins de son temps et même parmi les plus hautes, car elle est la seule à reposer toute entière sur une révélation privée dont le Seigneur lui fit offrande sous la forme – c’est l’une des Notices de Maxence Caron qui nous l’apprend – de la vision vertigineuse d’une colombe crucifiée, c’est-à-dire de cette mystérieuse Passion de l’Esprit-Saint dont parlait très-explicitement Le Salut par les Juifs, au dernier chapitre de quoi l’on peut lire : « En cet abandon de Celui qui est votre force et votre espoir, l’univers tout fumant d’effroi contemplera l’irrévélable Tourment de l’Esprit-Saint persécuté par les membres de Jésus-Christ. La Passion recommencera, non plus au milieu d’un peuple farouche et détesté, mais au carrefour et à l’ombilic de tous les peuples ». Tel est le cœur, et telle est la clef, de ce qu’il convient bel et bien de considérer comme étant la théologie historique de Léon Bloy, dont les livres ignescents transcrivent les siennes scrutations en toute limpidité, pour qui veut bien lui accorder le droit à la plus haute cohérence. Qui n’accepte pas de lire Bloy comme un poëte, donc comme un penseur, se condamne pour les siècles des siècles à patauger dans la flaque de ses propres incontinences herméneutiques. Accordons-lui donc la science juste des termes qu’il utilise, et demandons à sa Mère l’Église de nous aider à comprendre bien le sens de cette révélation qui fut faite à l’un de ses enfants. « Qui autem dixerit contra Spiritum Sanctum non remittetur ei neque in hoc saeculo neque in futuro » (XII, 32), peut-on lire dans l’Évangile selon saint Matthieu : formules fameuses entre toutes, dont saint Augustin n’hésitait point dire qu’elles étaient parmi les plus fortes du Nouveau Testament.

Son œuvre est à nulle autre commensurable, du moins de son temps et même parmi les plus hautes, car elle est la seule à reposer toute entière sur une révélation privée dont le Seigneur lui fit offrande sous la forme – c’est l’une des Notices de Maxence Caron qui nous l’apprend – de la vision vertigineuse d’une colombe crucifiée, c’est-à-dire de cette mystérieuse Passion de l’Esprit-Saint dont parlait très-explicitement Le Salut par les Juifs, au dernier chapitre de quoi l’on peut lire : « En cet abandon de Celui qui est votre force et votre espoir, l’univers tout fumant d’effroi contemplera l’irrévélable Tourment de l’Esprit-Saint persécuté par les membres de Jésus-Christ. La Passion recommencera, non plus au milieu d’un peuple farouche et détesté, mais au carrefour et à l’ombilic de tous les peuples ». Tel est le cœur, et telle est la clef, de ce qu’il convient bel et bien de considérer comme étant la théologie historique de Léon Bloy, dont les livres ignescents transcrivent les siennes scrutations en toute limpidité, pour qui veut bien lui accorder le droit à la plus haute cohérence. Qui n’accepte pas de lire Bloy comme un poëte, donc comme un penseur, se condamne pour les siècles des siècles à patauger dans la flaque de ses propres incontinences herméneutiques. Accordons-lui donc la science juste des termes qu’il utilise, et demandons à sa Mère l’Église de nous aider à comprendre bien le sens de cette révélation qui fut faite à l’un de ses enfants. « Qui autem dixerit contra Spiritum Sanctum non remittetur ei neque in hoc saeculo neque in futuro » (XII, 32), peut-on lire dans l’Évangile selon saint Matthieu : formules fameuses entre toutes, dont saint Augustin n’hésitait point dire qu’elles étaient parmi les plus fortes du Nouveau Testament.

Son œuvre est à nulle autre commensurable, du moins de son temps et même parmi les plus hautes, car elle est la seule à reposer toute entière sur une révélation privée dont le Seigneur lui fit offrande sous la forme de la vision vertigineuse d’une colombe crucifiée

Et saint Thomas, lui, d’expliquer avec une incomparable clarté en quoi consiste cette énigmatique parole proférée contre l’Esprit-Saint, qui ne doit pas être remise, ni dans ce monde, ni dans l’autre : « L’Esprit-Saint est la charité par laquelle les membres de l’Église sont unis au Christ tête, et tout péché est remis par l’Esprit-Saint. Même si c’est toute la Trinité qui remet, cela est néanmoins approprié à l’Esprit-Saint en raison de l’amour. Celui qui a un cœur impénitent parle donc contre l’Esprit-Saint, de sorte que l’impénitence elle-même s’oppose à la charité de l’Esprit-Saint. Ainsi donc, il ne s’agit pas de quiconque aurait prononcé une parole, mais cette parole, à savoir, une parole d’impénitence : celle-là est irrémissible ». Pécher contre la troisième Personne, c’est donc pécher contre l’Amour, et par conséquent contre précisément ce par quoi tous les péchés sont remis, – c’est donc faire acte d’hostilité franche envers Celui par qui la pénitence advient. Saint Thomas l’affirme : pécher contre le Saint Esprit, c’est pécher contre Celui seul qui nous peut retenir de pécher, c’est pécher « ex hoc quod recedit ab eo quod retrahit a peccato » , « par ceci que [le pécheur] s’éloigne de ce qui l’écartait du péché ». Il faut lire absolument, sur ce point, le chapitre limpide de Dominum et vivificantem où saint Jean Paul II, appuyé sur saint Thomas, enlumine à la perfection cette difficile question en écrivant ceci : « le « blasphème » ne consiste pas à proprement parler à offenser en paroles l’Esprit Saint ; mais il consiste à refuser de recevoir le salut que Dieu offre à l’homme par l’Esprit Saint agissant en vertu du sacrifice de la Croix. Si l’homme refuse la « manifestation du péché », qui vient de l’Esprit Saint et qui a un caractère salvifique, il refuse en même temps la « venue » du Paraclet, cette « venue » qui s’est effectuée dans le mystère de Pâques, en union avec la puissance rédemptrice du Sang du Christ, le Sang qui « purifie la conscience des œuvres mortes ». Nous savons que le fruit d’une telle purification est la rémission des péchés. En conséquence, celui qui refuse l’Esprit et le Sang demeure dans les « œuvres mortes », dans le péché. Et le blasphème contre l’Esprit Saint consiste précisément dans le refus radical de cette rémission dont Il est le dispensateur intime et qui présuppose la conversion véritable qu’il opère dans la conscience. Si Jésus dit que le péché contre l’Esprit Saint ne peut être remis ni en ce monde ni dans l’autre, c’est parce que cette « non-rémission » est liée, comme à sa cause, à la « non-pénitence », c’est-à-dire au refus radical de se convertir » (ch. VI, § 46). Il semble bien difficile de dire mieux en quoi consiste ce fait fatal de parler contre l’Esprit-Saint, c’est-à-dire contre l’Amour de Dieu par qui, seulement et pourtant, nous tenons jusques à nos existences. Et néanmoins ce fut de l’affolante généralisation de telle attitude ontologique que Léon Bloy reçut, semble-t-il, la violente révélation en cette image d’une Colombe crucifiée, – en cette image, donc, de l’Amour refusé sciemment, du péché nié dans sa réalité éclatante, bref, de la résistance radicale de la créature contre son propre Principe d’existence, de vie et de pensée.

Aussi le péché contre l’Esprit ne doit-il pas apparaître comme un simple péché parmi d’autres, car il est outre tous ses faux semblables dont il n’est rien moins que l’accomplissement : il est cet acte infiniment infâme par quoi l’homme se déclare désireux de n’être plus que péché, en complète science et conscience des conséquences d’une telle allégeance faite à celui que Bernanos nommait le « cruel seigneur » capable de faire se détourner de nous avec stupeur « la face de l’ange qui nous garde » (Sous le Soleil de Satan). L’œuvre ultime, irréversible, de l’Adversaire est de faire prendre aux hommes la Vérité en horreur, volontairement ; de la leur rendre odieuse, insupportable, inadmissible, méconnaissable enfin, au point qu’ils ne soient plus capables de l’appréhender que sous les plus repoussants aspects. Non pas certes qu’en elle-même la Vérité puisse être jamais autrement qu’aimable : rien en elle ne change, car seul se pervertit le regard que l’humanité porte sur elle, de même que, si tout homme devenait aveugle soudain, les luxes du soleil n’en seraient pas assombris pour autant qui continueraient à répandre sur la création chaleur et splendeur tandis que les naguère pensantes créatures tâtonneraient toutes dans leurs obscurités personnelles. Telle paraît être cette Passion de l’Esprit-Saint que Bloy, pas un instant, ne cessa de constater ; et par là seulement s’expose sans peine l’une des plus célèbres phrases de l’écrivain, qui eut toujours la puissance de faire délirer largement les moins habiles de ses lecteurs : le Paraclet, proclamait-il, « est tellement l’Ennemi, tellement l’identique de ce Lucifer qui fut nommé Prince des Ténèbres, qu’il est à peu près impossible — fût-ce dans l’extase béatifique — de les séparer… ». Les cuistres, alors, se récrient d’horreur et postillonnent d’hostiles hypothèses où soudain le très catholique Léon Bloy se métamorphose en prophète luciférien capable de confondre la Troisième Personne et l’Ange déchu. Rien là pourtant qu’ineptie. Léon Bloy n’affirme ici qu’une seule chose, incontestable et terrible : l’humanité de nos temps terminaux est si bas déchue dans la damnation consentie que l’Esprit-Saint lui est devenu un ennemi, – l’Ennemi. L’humanité s’est tant agenouillée joyeuse aux pieds de Satan, elle a désiré tant d’être de son camp, que c’est à présent Dieu Lui-même – travestissement ultime et impensable – qui prend pour elle l’aspect de l’Adversaire. L’on nous rétorquera peut-être la suite : il est impossible, écrit Bloy, de les séparer, « fût-ce dans l’extase béatifique » ; c’est bien la preuve qu’ils ne font qu’un en son esprit. Nullement. Si Bloy les affirme inséparables, au contraire, cela confirme tout d’abord qu’ils ne font pas qu’un dans son esprit, car seuls deux éléments distincts peuvent être dit inséparables, en toute rigueur de langage ; et cela signifie, ensuite, que l’un et l’autre sont impensables absolument sans cette coïncidence de leur manifestation. Inséparables sont Lucifer et l’Esprit-Saint, pource qu’il est nécessaire que le premier finisse par prendre aux yeux de l’humanité l’aspect du second, car telle est la conséquence inévitable du péché irrémissible : se condamner à ne pouvoir plus reconnaître la Vérité, et pis encore, à ne pouvoir plus la percevoir que sous les espèces de son radical contraire.

Situation démentielle dont Léon Bloy est le témoin : l’homme est parvenu à faire pire que la Crucifixion, il est parvenu à descendre dans l’horreur outre le meurtre du Fils de Dieu puisqu’il s’emploie depuis alors, avec la consciencieuse exactitude d’un fonctionnaire infernal, à la Crucifixion du Saint Esprit

Car enfin, qu’est-ce qu’un damné sinon un homme qui s’est rendu volontairement la Vérité odieuse et n’en peut plus supporter la vision, sinon au prix éternel d’atroces souffrances infligées non par Elle mais par lui-même ? L’Amour a pour lui le visage de l’Enfer, mais ce n’est pas à dire que l’Amour se confonde avec l’Enfer, tous deux apparaissant inséparables dans la seule mesure où la damnation des masses atteint une telle densité d’abjection que, pour presque tous, la sainte Face du Dieu de gloire est devenue la figure infâme de l’Enfer. Situation démentielle dont Léon Bloy est le témoin : l’homme est parvenu à faire pire que la Crucifixion, il est parvenu à descendre dans l’horreur outre le meurtre du Fils de Dieu puisqu’il s’emploie depuis alors, avec la consciencieuse exactitude d’un fonctionnaire infernal, à la Crucifixion du Saint Esprit à qui Thomas d’Aquin attribuait l’Incarnation, par appropriation, lorsqu’il écrivait que « Spiritus enim sanctus est amor patris et filii […]hoc autem ex maximo Dei amore provenit, ut filius Dei carnem sibi assumeret in utero virginali ».

Une exégèse symbolique de la Création

L’homme d’après tout, non content de persister en la quotidienne persécution du Christ, dont il trouve chaque jour de plus malins moyens de l’outrager sauvagement, s’exerce à la vexation inédite de l’Esprit-Saint dont Bloy, sidéré douloureux, constate la Passion, toute intérieure aux cœurs vicieux de ses contemporains. Or, à ses yeux, cette Passion ne peut que constituer la dernière perversion, au sens littéral du terme, de l’histoire humaine qui est le lieu offert aux hommes, après la décadence d’Adam, pour l’agonie sempiternelle à quoi les condamnait leur désobéissance. Elle ne peut qu’être le rythme ultime d’un monde où, depuis l’Incarnation, « videmus nunc per speculum in ænigmate », selon une forte parole de saint Paul partout répétée dans l’œuvre bloyen. Il faut en effet bien entendre ceci que le travestissement de l’Esprit Saint n’est rien moins qu’un événement intempestif. Tout au contraire constitue-t-il, selon Léon Bloy, l’accomplissement du temps et de sa logique diabolique intrinsèque, ce temps dont l’écrivain pouvait affirmer qu’il est « une imposture de l’Ennemi du genre humain, que désespère la pérennité des âmes » (Jeanne d’Arc et l’Allemagne). Ou encore, dans L’Âme de Napoléon : « la durée est une illusion consécutive à l’infirmité de la nature humaine déchue ». L’histoire, en effet, du moins à partir de la Croix, se déploie comme le règne de la séparation entre, d’une part, l’apparence trompeuse des événements, et, d’autre part, l’accomplissement substantiel de la Rédemption qui, pourtant, n’empêche point le monde de cavaler vers sa perte avec une vigueur inexorable. Règne du diable, donc, du διά-βολος, celui qui disjoint l’être du paraître et veut contraindre le regard à s’arrêter aux choses, à l’horreur visible des événements, tandis que la réalité ne peut qu’être toute autre puisque, selon toute page du Nouveau Testament, il n’est rien que l’on puisse ajouter à l’œuvre rédemptrice accomplie par le Christ. Règne à quoi Léon Bloy oppose ce qu’il nomme son Symbolisme de l’histoire, le σύμβολον grec étant l’exact exorcisme lexical du « διάβολος » puisqu’il signifie tout premièrement ce qui est réuni, au sens littéral : « jeté ensemble » ; bref, le symbolisme ainsi compris désigne ce regard surnaturel en quoi, seul, peuvent être réconciliés l’apparence et la substance, l’évidence visible de nos malheurs interminables et la certitude surnaturelle de notre Salut. Le Symbolisme de l’histoire, cela signifie : voir toute chose ut signa, comme un signe, selon une formule de saint Bonaventure, c’est-à-dire voir toute chose comme étant et n’étant pas ce qu’elle paraît, comme portant « absence et présence » (Pascal) du Sens, donc de Dieu, vers qui toute chose est inclinée ontologiquement.

Fondamentalement, le Symbolisme de l’histoire n’est rien moins que le regard que l’âme porte sur elle-même et sur le monde une fois retrempée dans l’élément de sa propre vérité, et qui soudain lui fait entrevoir toute chose visible comme le signe divers, et désormais pervers, d’une réalité invisible. L’illusoire autonomie du monde est abolie, et son essentielle dépendance divine est manifestée qui seule rend possible et pensable la liberté des créatures raisonnables : toute chose n’est que par participation à l’Amour de Dieu, et nulle part de l’être créé ne peut-elle être jamais considérée en vérité hors de cette évidence hélas devenue trop aveuglante pour la pléthore bovine dont les ruminations rustres quadrillent exclusivement le pacage commun du Relatif. Aussi n’est-il pas un seul livre de Bloy qui ne proclame en chacune de ses lignes ce fait fondamental que le monde, l’ens creatum tout entier, est symbolique ; qu’il lui est donc essentiel de comporter sa propre Source, son propre Sens, sa propre Fin, pour cette raison incontestable qu’en sa Fin, toujours déjà, il est contenu. Tout être mondain n’est ce qu’il est que par Dieu, en qui, seulement, il possède son sens – en qui donc il peut prononcer, à l’adresse de l’intelligence qui, ainsi, l’accueille, son nom et sa vérité propres. C’est en tant que signe de Dieu que toute chose peut se dire en vérité à la circonspection de l’âme humaine où le diable, cependant, immisça le désir sournois de se détourner de cette perspective pour envisager le monde exclusivement comme existant par soi et pour soi-même ; ce qui n’est autre que le triomphe de celui que les Écritures disent être le « prince de ce monde », c’est-à-dire celui par qui l’envie de faire du monde son propre principe s’invite en l’âme humaine. Claudel, à son heure, clamait dans sa deuxième Grande Ode l’émerveillement d’une semblable conscience qui chante : « Je vous salue, ô monde libéral à mes yeux ! / Je comprends par quoi vous êtes présent, / C’est que l’Éternel est avec vous, et qu’où est la Créature, le Créateur ne l’a point quittée ». Créateur et créature symbolisent, ou mieux encore symphonisent : ils consonnent ontologiques dans l’harmonie symbolique que seule permet leur infinie différence. Dieu, écrit Claudel, est avec le monde, il est auprès du monde ; ce qui implique bel et bien qu’il lui soit, d’abord, absolument différent, afin que de pouvoir donner pleine valeur à l’outrepassement de soi-même que constitue le mystère magnifique de son intimité avec sa création. Tel est l’unique mais exhaustif sujet de Léon Bloy.

Fondamentalement, le Symbolisme de l’histoire n’est rien moins que le regard que l’âme porte sur elle-même et sur le monde une fois retrempée dans l’élément de sa propre vérité, et qui soudain lui fait entrevoir toute chose visible comme le signe divers, et désormais pervers, d’une réalité invisible. L’illusoire autonomie du monde est abolie, et son essentielle dépendance divine est manifestée qui seule rend possible et pensable la liberté des créatures raisonnables : toute chose n’est que par participation à l’Amour de Dieu, et nulle part de l’être créé ne peut-elle être jamais considérée en vérité hors de cette évidence hélas devenue trop aveuglante pour la pléthore bovine dont les ruminations rustres quadrillent exclusivement le pacage commun du Relatif. Aussi n’est-il pas un seul livre de Bloy qui ne proclame en chacune de ses lignes ce fait fondamental que le monde, l’ens creatum tout entier, est symbolique ; qu’il lui est donc essentiel de comporter sa propre Source, son propre Sens, sa propre Fin, pour cette raison incontestable qu’en sa Fin, toujours déjà, il est contenu. Tout être mondain n’est ce qu’il est que par Dieu, en qui, seulement, il possède son sens – en qui donc il peut prononcer, à l’adresse de l’intelligence qui, ainsi, l’accueille, son nom et sa vérité propres. C’est en tant que signe de Dieu que toute chose peut se dire en vérité à la circonspection de l’âme humaine où le diable, cependant, immisça le désir sournois de se détourner de cette perspective pour envisager le monde exclusivement comme existant par soi et pour soi-même ; ce qui n’est autre que le triomphe de celui que les Écritures disent être le « prince de ce monde », c’est-à-dire celui par qui l’envie de faire du monde son propre principe s’invite en l’âme humaine. Claudel, à son heure, clamait dans sa deuxième Grande Ode l’émerveillement d’une semblable conscience qui chante : « Je vous salue, ô monde libéral à mes yeux ! / Je comprends par quoi vous êtes présent, / C’est que l’Éternel est avec vous, et qu’où est la Créature, le Créateur ne l’a point quittée ». Créateur et créature symbolisent, ou mieux encore symphonisent : ils consonnent ontologiques dans l’harmonie symbolique que seule permet leur infinie différence. Dieu, écrit Claudel, est avec le monde, il est auprès du monde ; ce qui implique bel et bien qu’il lui soit, d’abord, absolument différent, afin que de pouvoir donner pleine valeur à l’outrepassement de soi-même que constitue le mystère magnifique de son intimité avec sa création. Tel est l’unique mais exhaustif sujet de Léon Bloy.

Histoire et préfiguration de l’Esprit-Saint

Partant, l’histoire est par lui comprise comme « la transcendante information du Symbolisme providentiel » (Le Révélateur du Globe), – phrase qu’il faut bien sûr et comme toujours avec cet écrivain entendre au sens le plus étymologique possible, l’histoire se définissant donc comme la mise en forme du temps, où règnent les symboles, par le Sceau tout extérieur de la divinité. Ainsi surgissent régulièrement ceux que Bloy nomme les « préfigurateurs », ces âmes d’exceptions dont le destin paraît être d’empêcher l’humanité d’offusquer une fois pour toute son Créateur, et qui sont comme des fulgurations célestes dans le miroir sombre du monde où l’on ne peut plus apercevoir le firmament que par reflet, in ænigmate.

Alors, aux heures cruciales et afin d’empêcher Sa créature d’accomplir sa propre destruction définitive, Dieu rythme la décadence des temps les plus tragiques par la surrection d’âmes singulières, telles celles de sainte Jeanne d’Arc, de Christophe Colomb ou de Napoléon, afin d’obliger l’humanité à lui accorder encore quelque attention.

Car l’histoire, dans le fond, n’est rien d’autre que ce très-long temps durant quoi le diable s’emploie, et tous ses lieutenants avec lui, à confirmer l’illusion d’un monde capable de reposer en son propre fond, d’exister par lui-même, autorisant alors en son sein – pire : les exigeant – jusques aux plus répugnants renversements, qui finissent, nous l’avons dit, par rendre à l’homme odieuse la Vérité elle-même tant sa vue est devenue torve. Alors, aux heures cruciales et afin d’empêcher Sa créature d’accomplir sa propre destruction définitive, Dieu rythme la décadence des temps les plus tragiques par la surrection d’âmes singulières, telles celles de sainte Jeanne d’Arc, de Christophe Colomb ou de Napoléon, afin d’obliger l’humanité à lui accorder encore quelque attention. Toutefois, nul de ces préfigurateurs n’échappe à la loi d’inversion qui est pour Bloy l’inexorable règle de toute existence depuis la Croix ; et toute, à mesure de leur proximité temporelle avec le XXe siècle, paraissent donc soumises un peu plus au renversement spécifique à quoi nulle créature ne peut échapper : toutes les préfigurations sont des échecs, et plus le temps passe, plus ces échecs sont cuisants, et plus les préfigurateurs exposent au monde un visage vicieux, – car ils sont configurés toujours à l’augmentante abjection des hommes de leurs diverses époques. Si donc Jeanne d’Arc fut sainte, Napoléon fut infiniment loin de toute sainteté, de même que la reine Marie-Antoinette ; car chaque préfiguration neuve est un peu plus proche de la fin des temps, et chacune a lieu parmi une humanité plus perverse et plus damnée. Jusques à l’instant ultime où la Figure de la Vérité elle-même, en personne, se manifestera à toutes les âmes dans la toute consommation des temps, et la toute consumation de celles qui, desséchées irrévocablement, ne seront plus capable de l’accueillir qu’avec des hurlements de rage impuissante. En attendant, l’homme pécheur cligne de l’œil en plein solstice estival, et déambule aveugle au milieu des éblouissements dont il fait ses ténèbres familières où la Figure de Dieu ne transparaît, parfois, qu’en énigme, c’est-à-dire conformée à sa vicieuse visibilité.

Il en va certes ainsi de tous les préfigurateurs précités, mais d’abord de tout homme, car « en réalité tout homme est symbolique et c’est dans la mesure de son symbole qu’il est vivant » (L’Âme de Napoléon). Les préfigurants favoris de Léon Bloy ne se distinguent des autres hommes que par la « densité » du symbolisme de leur destinée, car nul d’entre eux n’est par autre chose que son âme – « forma dat esse », écrivait saint Thomas d’Aquin, et la forme du corps, c’est l’âme –, c’est-à-dire par son Symbole même : l’âme est le lieu où, en l’homme, paraît son essence symbolique, donc son essence de dépendance indépendante dont le christianisme affirme qu’elle est faite à l’image et la semblance de Dieu. Ce que Claudel, admirablement, nommait avec Denys l’Aréopagite, la « différence essentielle » de toute créature, démultipliée dedans elle-même lorsqu’il s’agit d’une créature spirituelle. L’âme, écrivait Prudence en son Apotheosis, l’âme « similis velut umbra Dei est » ; elle est l’ombre ressemblante de Dieu, tout à la fois infiniment différente de lui, car « non habet umbra quod corpus solidum, cuius imitatio in umbra est », et cependant effigée toute entière à la similitude de Celui dont elle ne peut, ni de près ni de loin, égaler l’excellence. Ainsi donc, un examen minutieux de l’âme contraint à la considérer comme l’espace où éclate évidente la disproportion de l’homme avec lui-même, et où se révèle le fond de radicale dépendance imitative sur quoi repose, paradoxe, l’indépendance infinie de sa liberté et de sa pensée. « Tout homme est symbolique », entendons : tout homme, intimement, diffère de soi, et comporte au plus profond de lui-même Celui qui le contient dans l’existence afin de pouvoir le convoquer en Sa Gloire. Tout homme manifeste aux confins de son âme qu’il n’est pas son propre sens, car il n’est ni sa propre source ni sa propre fin. Au cœur de sa finitude se murmure la présence de cet Infini qui, seul, lui épargne le néant par ce fait de miséricorde et d’amour qu’Il se tient, toujours, auprès de lui. Sym-bolisme absolu, dès lors, puisque l’âme proclame l’homme comme un être dont l’essence est d’être, dans sa différence même d’avec Lui, avec Dieu, vers Dieu, à Dieu. Tel est l’homme bloyen en sa vérité, que pour son plus grand malheur il s’acharne, d’âge en âge, à offusquer un peu plus à ses propres yeux.

Il en va certes ainsi de tous les préfigurateurs précités, mais d’abord de tout homme, car « en réalité tout homme est symbolique et c’est dans la mesure de son symbole qu’il est vivant » (L’Âme de Napoléon). Les préfigurants favoris de Léon Bloy ne se distinguent des autres hommes que par la « densité » du symbolisme de leur destinée, car nul d’entre eux n’est par autre chose que son âme – « forma dat esse », écrivait saint Thomas d’Aquin, et la forme du corps, c’est l’âme –, c’est-à-dire par son Symbole même : l’âme est le lieu où, en l’homme, paraît son essence symbolique, donc son essence de dépendance indépendante dont le christianisme affirme qu’elle est faite à l’image et la semblance de Dieu. Ce que Claudel, admirablement, nommait avec Denys l’Aréopagite, la « différence essentielle » de toute créature, démultipliée dedans elle-même lorsqu’il s’agit d’une créature spirituelle. L’âme, écrivait Prudence en son Apotheosis, l’âme « similis velut umbra Dei est » ; elle est l’ombre ressemblante de Dieu, tout à la fois infiniment différente de lui, car « non habet umbra quod corpus solidum, cuius imitatio in umbra est », et cependant effigée toute entière à la similitude de Celui dont elle ne peut, ni de près ni de loin, égaler l’excellence. Ainsi donc, un examen minutieux de l’âme contraint à la considérer comme l’espace où éclate évidente la disproportion de l’homme avec lui-même, et où se révèle le fond de radicale dépendance imitative sur quoi repose, paradoxe, l’indépendance infinie de sa liberté et de sa pensée. « Tout homme est symbolique », entendons : tout homme, intimement, diffère de soi, et comporte au plus profond de lui-même Celui qui le contient dans l’existence afin de pouvoir le convoquer en Sa Gloire. Tout homme manifeste aux confins de son âme qu’il n’est pas son propre sens, car il n’est ni sa propre source ni sa propre fin. Au cœur de sa finitude se murmure la présence de cet Infini qui, seul, lui épargne le néant par ce fait de miséricorde et d’amour qu’Il se tient, toujours, auprès de lui. Sym-bolisme absolu, dès lors, puisque l’âme proclame l’homme comme un être dont l’essence est d’être, dans sa différence même d’avec Lui, avec Dieu, vers Dieu, à Dieu. Tel est l’homme bloyen en sa vérité, que pour son plus grand malheur il s’acharne, d’âge en âge, à offusquer un peu plus à ses propres yeux.

Une telle offuscation de la vérité spirituelle porte chez Léon Bloy un nom : elle est cette Passion de l’Esprit-Saint que nous plaçâmes au préambule de notre propos. Son nom est celui par quoi l’écrivain scelle la sinistre situation dont il est le témoin solitaire, tandis qu’explicite, l’antique serpent s’est entrelacé à toutes les cervelles, qu’il strangule de ces innumérables anneaux jusqu’à ce que, toutes, elles expriment leurs propres âmes par le gosier avant d’être enfin relâchée afin de pouvoir s’en aller sur les sentiers de la perdition, exhabités affreux de Dieu. Mais elle est aussi, cette Passion, le tissu même de l’histoire dont la motion est celle d’une déchirure toujours plus douloureuse entre le monde et son Principe, entre les apparences temporelles et la Substance divine ; scission dont Bloy ne peut détacher cette image singulière d’un éloignement du Christ et de l’Esprit-Saint, le premier remontant auprès de Son Père tandis que le second, envoyé visiblement dans le monde à la Pentecôte, « dilapide » l’Essence de l’Amour en tous les recoins du globe, – mais en vain, puisque cet Amour, plus il est offert aux hommes, plus il est par eux furieusement refusé. Ainsi s’explique l’intuition de Marchenoir dans Le Désespéré, celle « d’une sorte d’impuissance divine, provisoirement concertée entre la Miséricorde et la Justice, en vue de quelque ineffable récupération de Substance dilapidée par l’Amour ». L’Esprit-Saint, dont le nom propre est Don, est la Personne par quoi Dieu donne le don tout entier de lui-même qu’il fit à l’humanité, afin de racheter ses péchés. En termes bloyens, Dieu avance à l’homme sa propre Rédemption, et l’homme au lieu de l’aimer en retour autant qu’il le peut, à la mesure infime de son infirme finitude, confisque à son usage et sa jouissance exclusive l’immensité d’un tel don : il garde par devers lui, à fin de suiglorification orgueilleuse, les trésors d’amour dépensés pour lui par son Créateur, et dont l’errance de la Troisième Personne est le signe éminent qui ne dit rien d’autre que cette main basse de la créature ingrate sur l’Amour divin. Dieu « est comme le Père dans l’évangile qui partage à Ses enfants sa substance », écrit Claudel avait d’ajouter : « pour leur en demander compte, un compte auquel permis n’est à aucun d’entre eux de se soustraire » (Le Mal avant le péché originel). Et l’on peut alors atteindre à la définition la plus profonde de la douleur selon Bloy : le remboursement contraint de l’Amour divin auquel l’humanité peccamineuse se condamne elle-même dans son refus d’accueillir le don par Dieu fait de Lui-même.

Le Dieu séquestré

Parlant de la Joie de Dieu, Chantal de Clergerie, dans un roman de Bernanos, désignait très exactement l’attitude de sainte piété dont l’homme se détourne qui se condamne à n’avoir plus que la souffrance à offrir : « Oui, qui la reçoit est trop tenté de la garder, d’en épuiser les consolations, alors qu’elle devrait rayonner de lui à mesure. N’est-ce pas… n’est-ce pas… vous comprenez ? Combien les saints se font transparents ! Et moi, je suis opaque, voilà le mal. Je réfléchis un peu de clarté, quelquefois, chichement, pauvrement. Est-ce que Dieu n’en demande pas plus ? Il faudrait n’être qu’un cristal, une eau pure. Il faudrait qu’on vît Dieu à travers » (La Joie). Le pécheur est, d’abord, celui qui retient la Joie, qui retient l’Amour, bref, qui retient le Seigneur lui-même et, vicieux, le fait servir à sa propre petite personne, au lieu d’abandonner celle-ci toute entière à Son service.

Léon Bloy est l’un des seuls auteurs modernes dont la lecture, aux temps nôtres, peut être dite littéralement salutaire. Il en va, en effet, du Salut de toutes ces âmes courroucées qui, par stratification sinistre dans le mal, crèvent de plus en plus vite de n’être plus mêmes configurées à l’entrevue lointaine de la Vérité.

Perversion inspirée par l’Adversaire : tant oublier l’éminence du Principe que l’on finit par se rêver soi-même prince et maître de ce qui, en nous tous, atteste pourtant d’imprescriptible façon la primauté du Principe sur les exhaustives dimensions de nos existences. Oublier qui est Dieu, c’est se laisser nécessairement et très bientôt séduire par la possibilité de faire pis encore et de le pervertir ou, comme nous l’avons dit, de le confisquer dans l’espoir fantastique d’en pouvoir user et abuser à notre guise. Péché contre l’Esprit, encore et toujours ; car c’est ainsi faire servir Dieu Lui-même, qui est Don par le Saint Esprit, contre Dieu ; et c’est faire, donc, de Dieu l’ennemi ou l’adversaire de Dieu. Ainsi se désombre enfin, très exactement, la situation décrite par Bloy aux dernières lignes du Salut par les Juifs, synonyme à ses yeux des évidentes prémices de l’Apocalypse, – le Saint Esprit devant lui-même, aux yeux de l’humanité, « l’identique de ce Lucifer qui fut nommé Prince des Ténèbres ». Qui pourrait aujourd’hui, à moins de faire ainsi l’explicite aveu de la plus sordide cécité, contester l’évidente vérité des visions bloyennes, dont on prend trop souvent prétexte de leurs luxuriants aspects pour s’autoriser de n’en pas mesurer la perspicuïté ? Osons nettement l’exprimer : Léon Bloy est l’un des seuls auteurs modernes dont la lecture, aux temps nôtres, peut être dite littéralement salutaire. Il en va, en effet, du Salut de toutes ces âmes courroucées qui, par stratification sinistre dans le mal, crèvent de plus en plus vite de n’être plus mêmes configurées à l’entrevue lointaine de la Vérité.

- Léon Bloy, Essais & Pamphlets, coll. « Bouquins », Robert Laffont, édition de Maxence Caron, préface du frère Augustin Laffay, op, Paris, 2017, 34 euros.

- Pierre Glaudes, Léon Bloy, la littérature et la Bible, coll. « Belles Lettres/essais », Les Belles Lettres, Paris, 2017, 35 euros.